IM

レポート

レポート

日本のタイル100年 ― 美と用のあゆみ

東京都江戸東京博物館分館 江戸東京たてもの園 | 東京都

古代エジプトが起源とされ、耐久性などから世界各地に広まった「タイル」

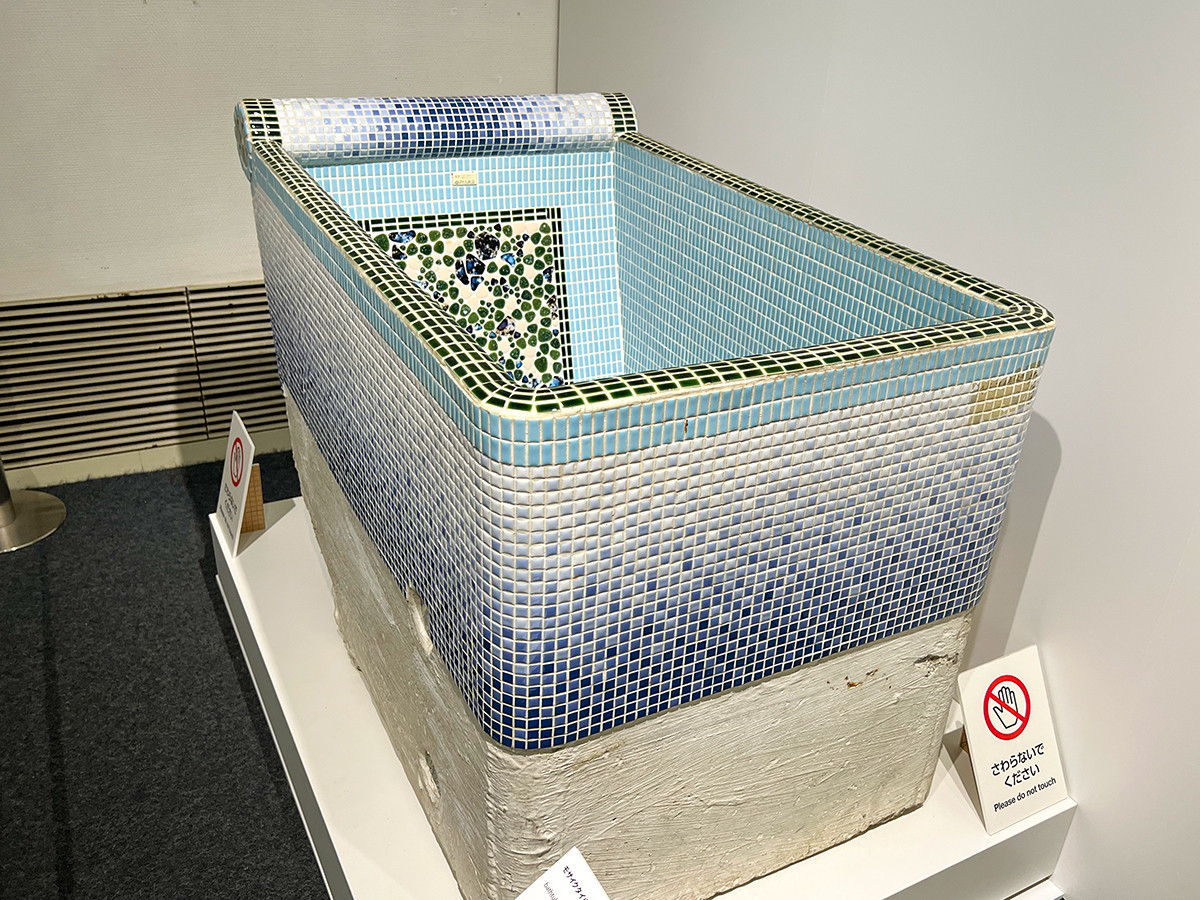

台所や洗面所、ビルや地下鉄の駅、銭湯など、さまざまな場所・用途で利用

名称が統一されて100年。暮らしや都市の変化と共にタイルのあゆみをたどる

2

会場入口

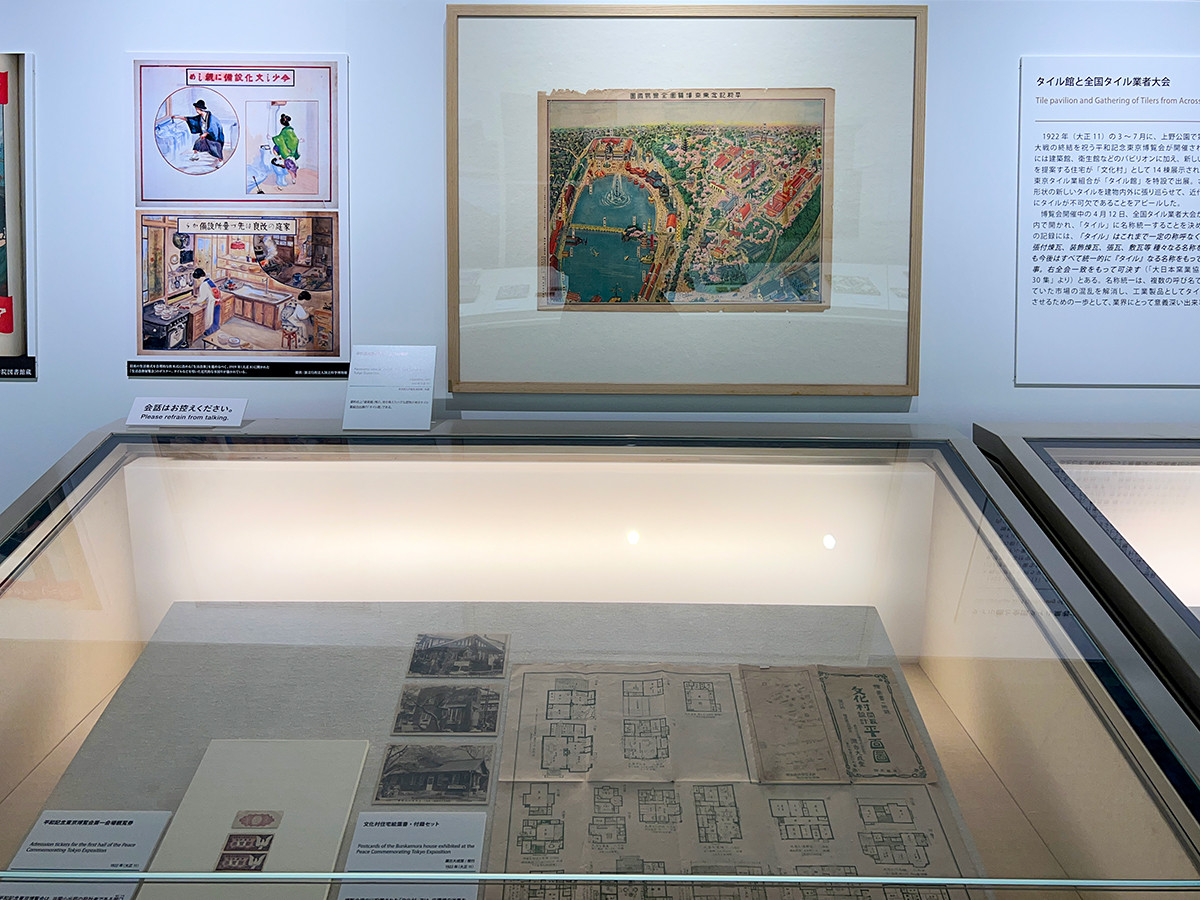

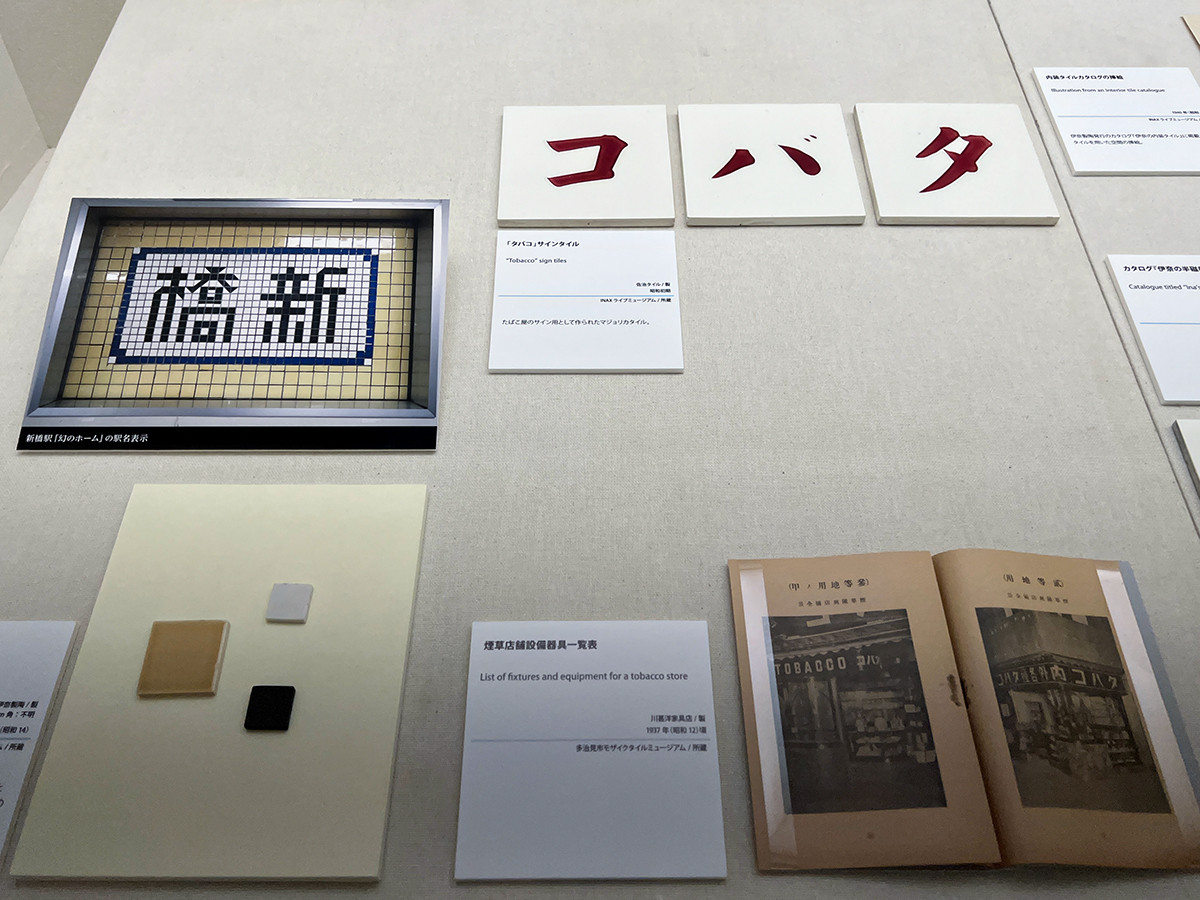

第3章 「美と用の100年史」 展示風景

第3章 「美と用の100年史」 展示風景

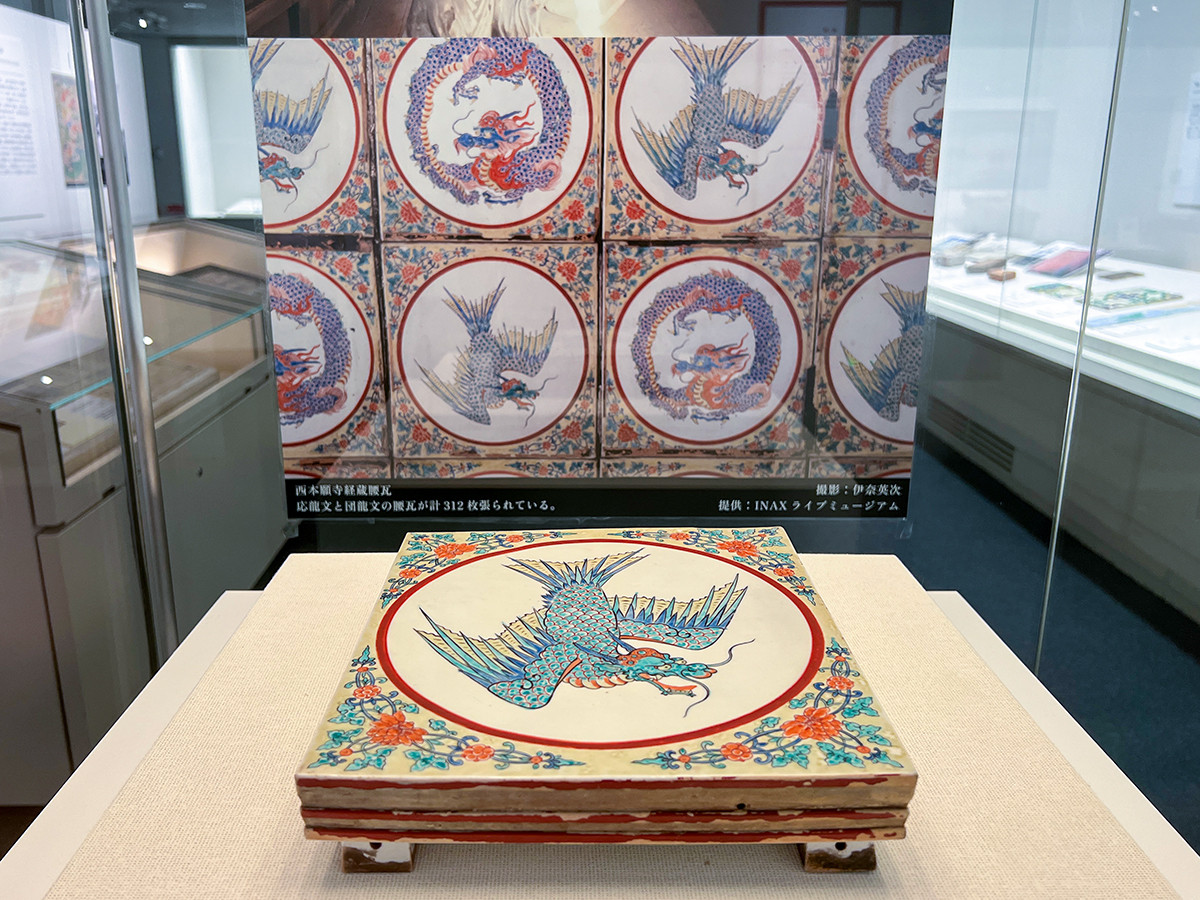

マジョリカタイル

第3章 「美と用の100年史」 展示風景 マジョリカタイル

第3章 「美と用の100年史」 展示風景 マジョリカタイル

第3章 「美と用の100年史」 展示風景

江戸東京たてもの園 小出邸内

| 会場 | 東京都江戸東京博物館分館 江戸東京たてもの園 |

| 会期 |

2023年3月11日(土)〜8月20日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 3/17(金)まで 9:30~16:30 (入園は16:00まで) 3/18(土)から 9:30~17:30 (入園は17:00まで) |

| 休館日 | 月曜日 ※月曜日が祝休日の場合はその翌日※3/20・27、4/3、5/1は開園 |

| 住所 | 〒184-0005 東京都小金井市桜町3-7-1 都立小金井公園内 |

| 電話 | 042-388-3300 |

| 公式サイト | https://www.tatemonoen.jp/ |

| 料金 | 入園料でご覧になれます。 一般 400円 65歳以上の方 200円 大学生(専修・各種含む) 320円 高校生・中学生(都外) 200円 |

| 展覧会詳細 | 「日本のタイル100年」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月28日

鬼のものがたり、ここに始まる ― サントリー美術館「酒呑童子ビギンズ」

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

アサヒグループ大山崎山荘美術館 広報募集

[アサヒグループ大山崎山荘美術館 京都府乙訓郡大山崎町銭原5−3]

京都府

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

令和7年度高松市会計年度任用職員 資料館等学芸員募集中!

[高松市石の民俗資料館]

香川県

府中市美術館 学芸員募集

[府中市美術館]

東京都

学生大歓迎!【アルバイト】名古屋市港防災センター 運営・接客/イベント業務スタッフ 募集!

[名古屋市港区港町1-12-20(名古屋市港防災センター)]

愛知県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)