1926年にカリフォルニア州サンディエゴに開館したサンディエゴ美術館。そして1959年、日本では実業家・松方幸次郎が収集した西洋美術コレクションを基に、東京・上野公園に国立西洋美術館が設立されました。文化的にも地理的にも異なる背景を持つ両館のコレクションを一堂に展示することで、美術史への新たな視点が開かれます。

国立西洋美術館で開催中の展覧会「西洋絵画、どこから見るか?」は、作品同士の比較を通じて、画家の個性や表現の違いに注目しながら、西洋絵画の魅力を再発見できる構成です。

国立西洋美術館「西洋絵画、どこから見るか?」

たとえば、「聖母子」を主題としたカルロ・クリヴェッリとアンドレア・デル・サルトの作品。クリヴェッリはだまし絵や金地背景を駆使し、虚構性と聖性に満ちた象徴的な世界を構築しました。一方、サルトは実在の人物をモデルに、聖母子の人間味や身体性をリアルに表現し、より身近な存在として描いています。

両者の作品は、絵画が「何を描くか」だけでなく、「どのように見せるか」という視点の違いを浮き彫りにします。

(左から)アンドレア・デル・サルト《聖母子》1516年頃 国立西洋美術館 / カルロ・クリヴェッリ《聖母子》1468年頃 サンディエゴ美術館

ルネサンス期には、古代文化の再評価と人間中心の思想の広まりの中で、写実表現や遠近法が発展しました。ヴェネツィア・ルネサンスを代表するジョルジョーネとティントレットの作品からも、異なる美意識が感じられます。

ジョルジョーネは革新的なリアリズムで人物の存在感を追求した一方、ティントレットは象徴性と劇的な構成に重きを置き、独自の宗教的世界を描き出しました。

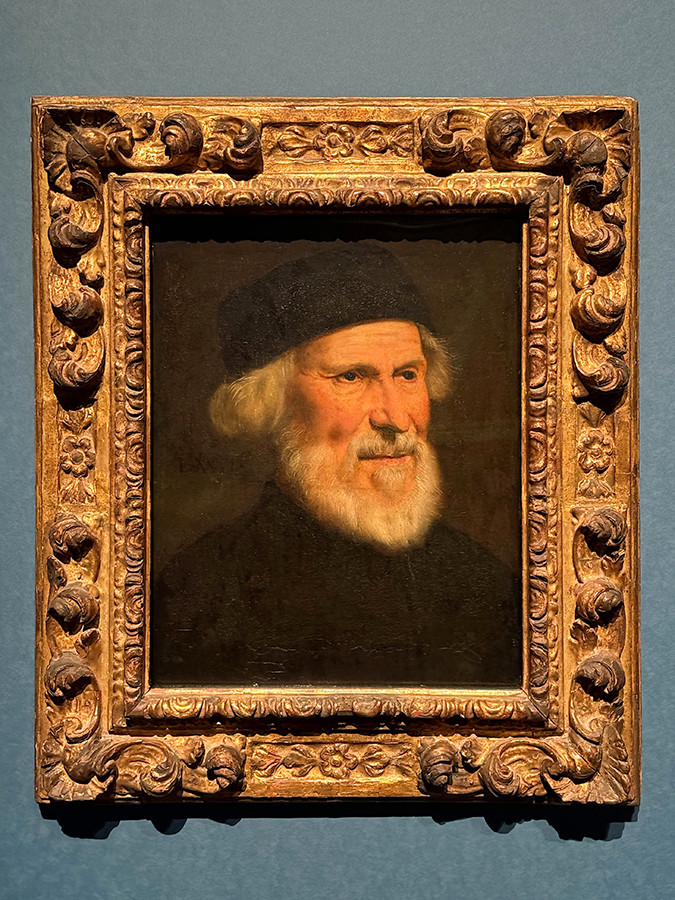

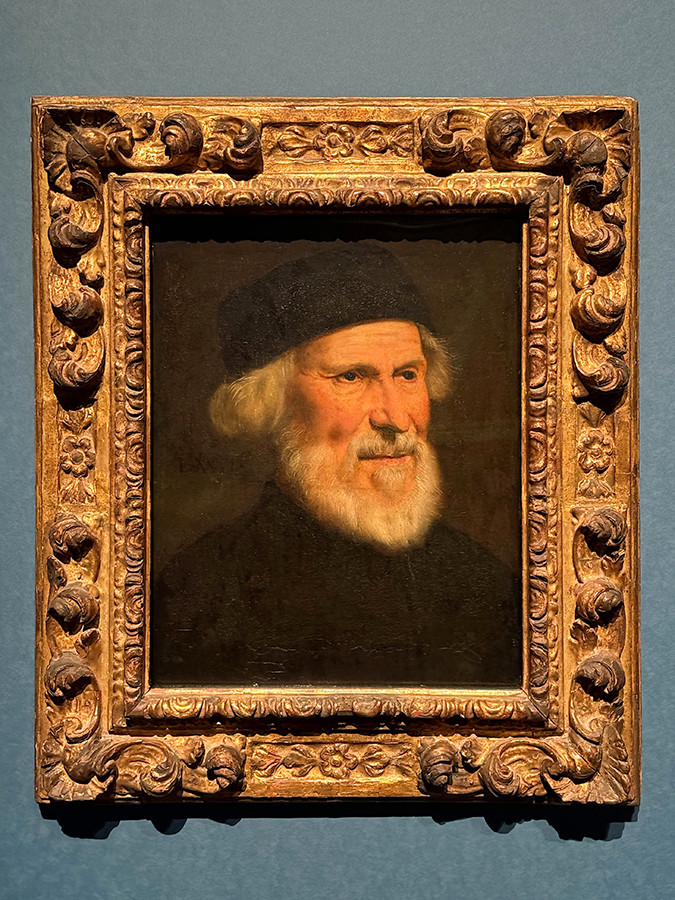

ジョルジョーネ《男性の肖像》1506年(サンディエゴ美術館)

ヤコポ・ティントレット《老人の肖像》1550年頃(サンディエゴ美術館)

17世紀のバロック時代になると、宗教改革や社会の変化を背景に、感情豊かで劇的な宗教画が広がります。静物画も再び注目され、スペインでは厨房や酒場の風景を描いた「ボデゴン」が生まれました。

フアン・サンチェス・コターンは静物画を独立したジャンルとして確立し、リアリズムの先駆者として重要な存在です。

また、フランシスコ・デ・スルバランの《神の仔羊》は、驚くほどのリアリズムで描かれた作品です。

フアン・サンチェス・コターン《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》1602年頃 サンディエゴ美術館

フランシスコ・デ・スルバラン《神の仔羊》1635-40年頃 サンディエゴ美術館

前述の《神の仔羊》も含めて、本展にはフランシスコ・デ・スルバランの作品が5点まとまって出展されています。

彼の作品は、修道院からの依頼による宗教画を中心に、聖人の神聖さや厳かな静けさが緻密に描かれており、深い宗教的情感が感じられます。

(左から)フランシスコ・デ・スルバラン《洞窟で祈る聖フランチェスコ》1658年頃 サンディエゴ美術館 / フランシスコ・デ・スルバラン《聖ドミニクス》1626–27年 国立西洋美術館 / フランシスコ・デ・スルバラン《聖ヒエロニムス》1640–45年頃 サンディエゴ美術館 / フランシスコ・デ・スルバラン《聖母子と聖ヨハネ》1658年 サンディエゴ美術館

18世紀、観光都市ヴェネツィアでは写実的な都市景観画「ヴェドゥータ」が人気を集めました。

《ヴェネツィア、サン・マルコ湾から望むモーロ岸壁》は、晴れやかな空の下で象徴的な都市の姿を細密に描いており、かつてはカナレットの作とされていましたが、現在ではベロットの初期作と考えられています。

これに対し、《南側から望むカナル・グランデとリアルト橋》では、賑わう商業の中心地を、霞がかった色調と柔らかなタッチで表現。細部の再現よりも空気感や雰囲気を重視したグアルディならではの詩情が漂います。

(左から)ベルナルド・ベロット《ヴェネツィア、サン・マルコ湾から望むモーロ岸壁》1740年頃 サンディエゴ美術館 / フランチェスコ・グアルディ《南側から望むカナル・グランデとリアルト橋》1775年頃 サンディエゴ美術館

同じ18世紀、フランスではロココ様式が流行し、軽やかで装飾的な作品が多く生まれました。また、この時代には女性芸術家の活躍も目立ち、彼女たちの作品が公の場で評価される機会が増えました。

マリー=ガブリエル・カペの《自画像》やマリー=ギユミーヌ・ブノワの《婦人の肖像》には、それぞれの時代背景や芸術観が反映されています。

(左から)マリー=ガブリエル・カペ《自画像》1783年頃 国立西洋美術館 / マリー=ギユミーヌ・ブノワ《婦人の肖像》1799年頃 サンディエゴ美術館

19世紀に入ると、革命や産業の発展にともない、新古典主義やロマン主義、さらにリアリズムや印象派など、美術表現は大きく変貌を遂げます。

カミーユ・ピサロの《立ち話》とセオドア・ロビンソンの《闖入者》は、いずれも「垣根」を構図の中で効果的に使っていますが、その意図は対照的です。

ピサロは画面にリズムと奥行きを与え、人物のつながりを強調し、ロビンソンは垣根を心理的な境界として描き、観る者に緊張感を与えています。

(左から)カミーユ・ピサロ《立ち話》1881年頃(国立西洋美術館・松方コレクション) / セオドア・ロビンソン《闖入者》1891年(サンディエゴ美術館)

今回展示されているサンディエゴ美術館のコレクションは、すべて日本初公開。作品同士を比較しながら鑑賞することで、時代ごとの美術の流れや画家たちの多彩な表現に触れることができます。

西洋絵画の奥深さを改めて体感できる、貴重な展覧会です。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年3月10日 ]

![2025年 春のおすすめ展覧会 ベスト10 ― 東京版 ― [3月・4月・5月]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/03/11/9ecbc2103105.jpg)