読者

レポート

レポート

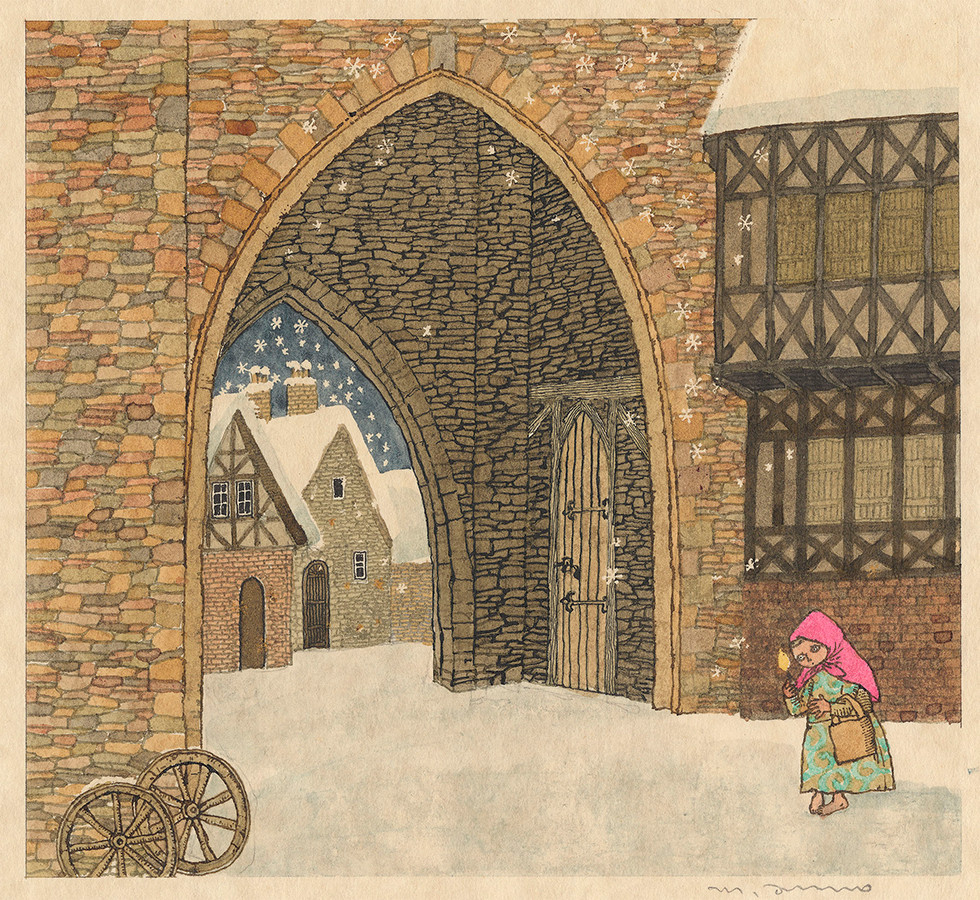

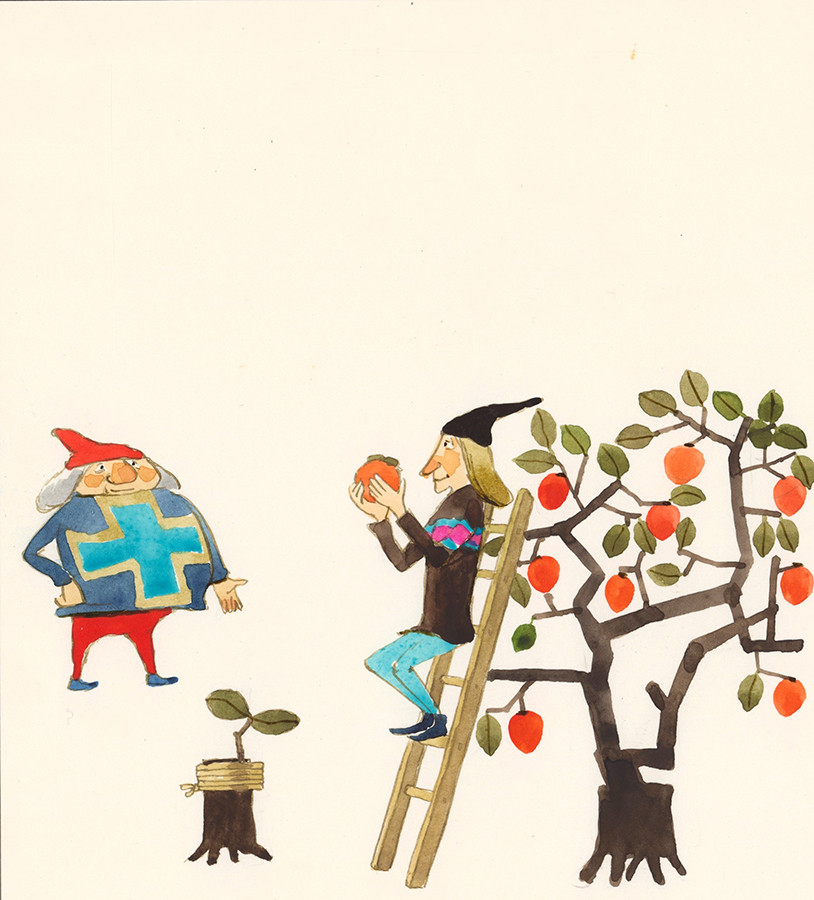

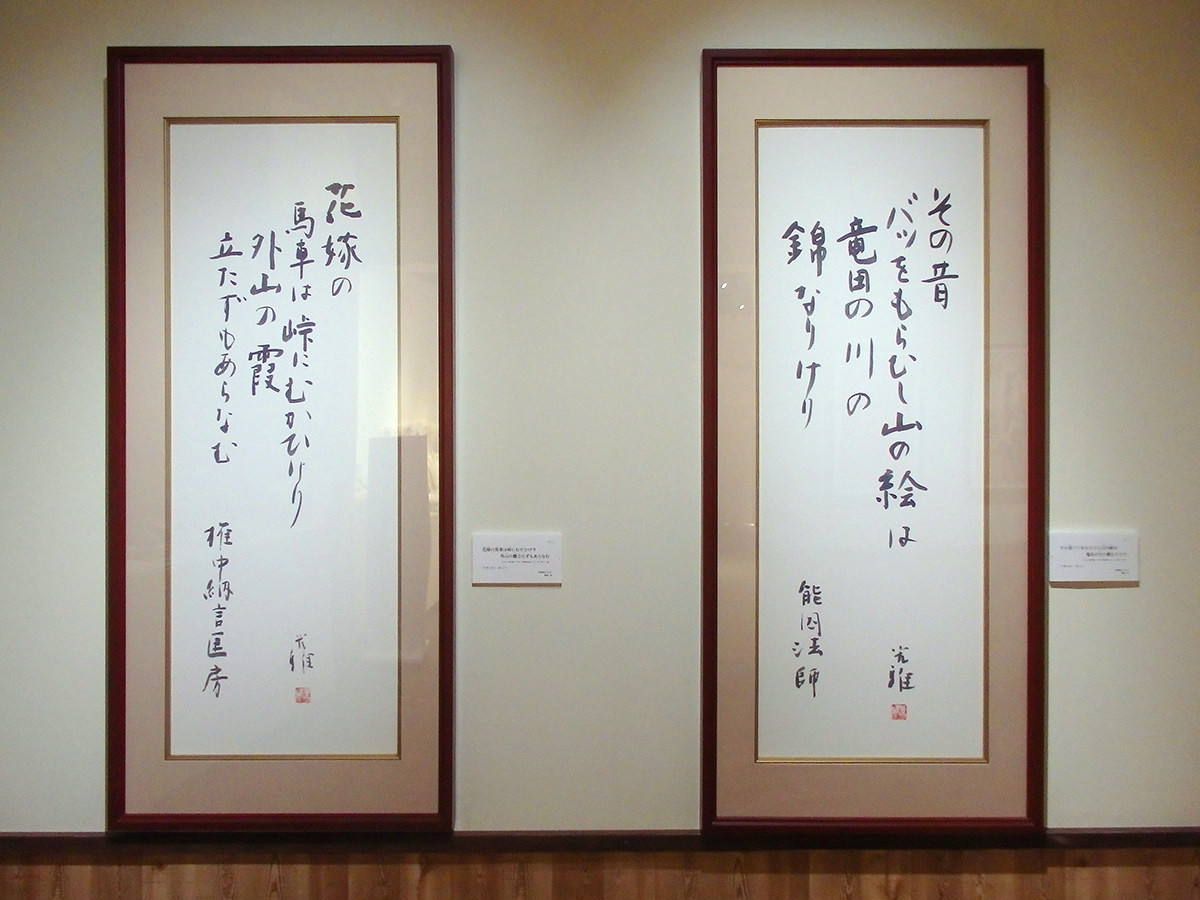

安野先生のふしぎな学校

美術館「えき」KYOTO | 京都府

| 会場 | 美術館「えき」KYOTO |

| 会期 |

2022年2月25日(金)〜3月27日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前10時~午後7時30分(入館締切:閉館30分前) ※新型コロナウイルス感染症の状況により開館時間等を変更する場合がございます。 |

| 休館日 | 会期中無休 |

| 住所 | 〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹7階隣接 |

| 電話 | 075-352-1111(大代表)

075-352-1111

(大代表)

|

| 公式サイト | https://kyoto.wjr-isetan.co.jp/museum/exhibition_2203.html |

| 料金 | 一般 900円 高・大学生 700円*1 小・中学生 500円 ※「障害者手帳」をご提示のご本人さまとご同伴者1名さまは、当日料金より各200円割引。 *1 学生証のご提示が必要です。 |

| 展覧会詳細 | 「安野先生のふしぎな学校」 詳細情報 |

0

読者レポーターのご紹介

ひろりん

作品だけでなく周辺の風景や空気からアートを広く立体的に感じるようにしています。“本物に出会う楽しみ”をお伝えできればと思っております。

おすすめレポート

ニュース

2025年12月15日

古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催

2025年12月15日

福山潤「世界観を存分に楽しんで」 ― 「アニメ天官賜福展」横浜で開幕

2025年12月14日

戦後美術史に新たな光 ─ 東京国立近代美術館で「アンチ・アクション」展

2025年12月12日

芽吹く生命をアートで体感 ─ ポーラ美術館 「SPRING わきあがる鼓動」

2025年12月11日

写真で捉える地球の現在 ─ プリピクテ「STORM 嵐」開催

ご招待券プレゼント

学芸員募集

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!

[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]

東京都

長野県立美術館 学芸員募集中!

[長野県立美術館]

長野県

令和7年度採用 契約職員募集

[静岡科学館、清水文化会館、生涯学習センター(予定)]

静岡県

江戸東京博物館 接客案内責任者募集

[江戸東京博物館]

東京都

展覧会ランキング

3

TOKYO NODE | 東京都

Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』

開催中[あと25日]

2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)