IM

レポート

レポート

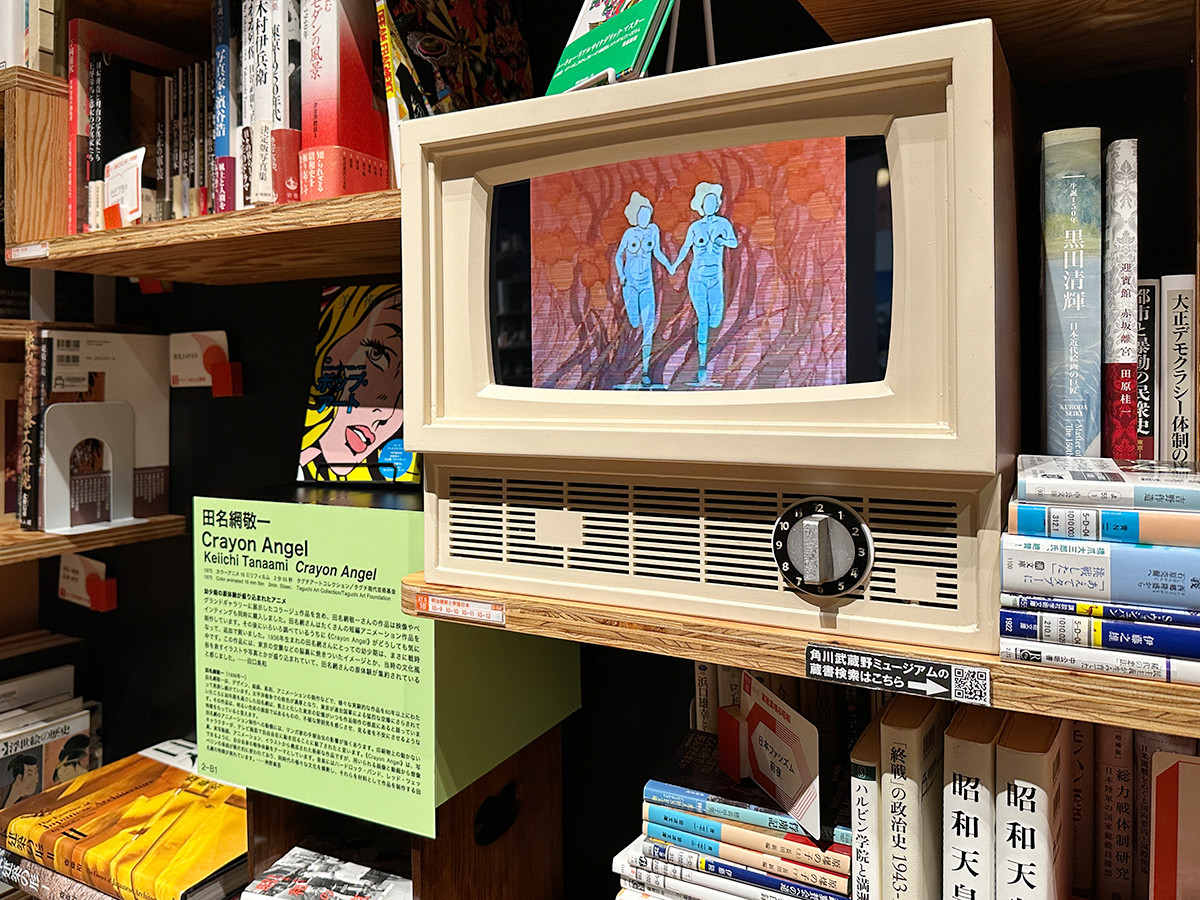

タグコレ 現代アートはわからんね

角川武蔵野ミュージアム | 埼玉県

現代アートとは縁がなかったビジネスマンが、稀代のコレクターになるまで

田口弘さんとコレクションを引き継いだ美和さん。購入経緯と作品への想い

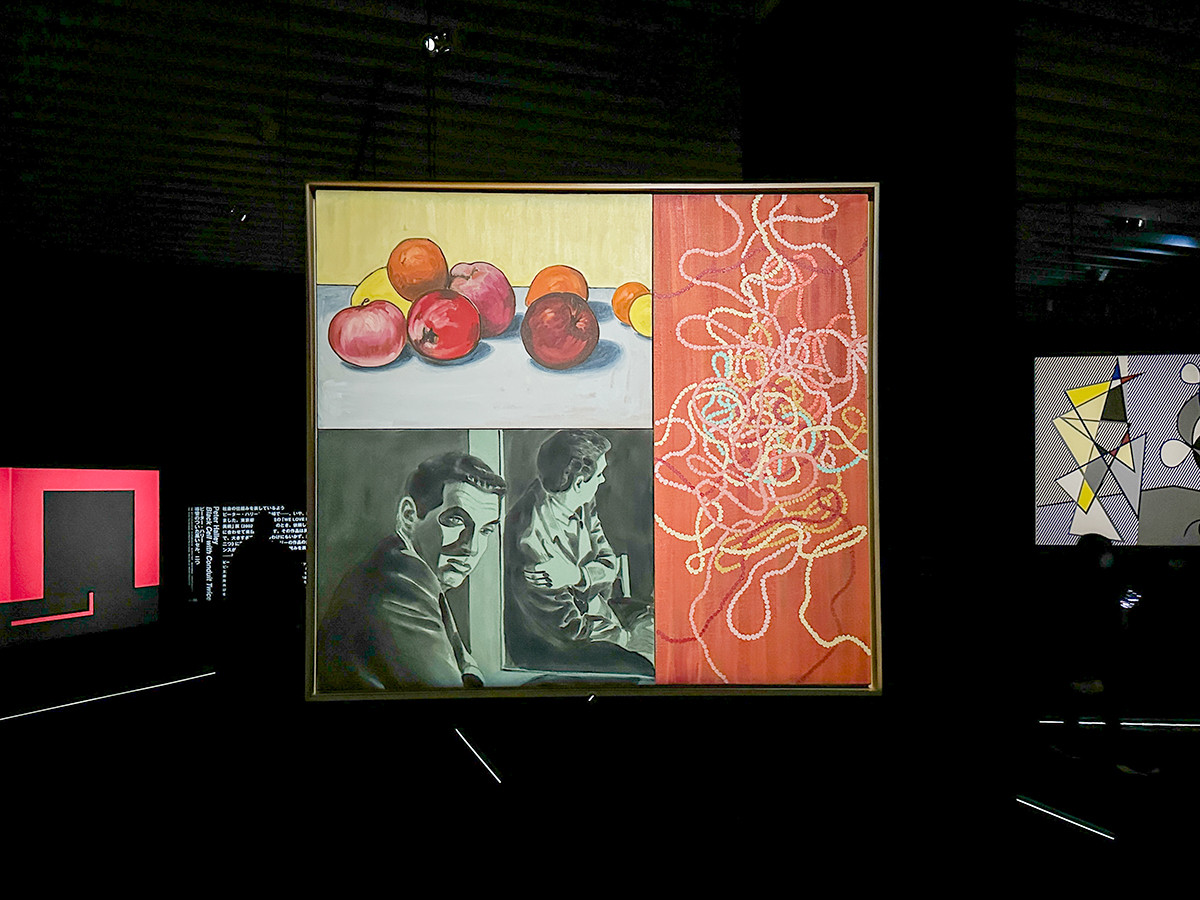

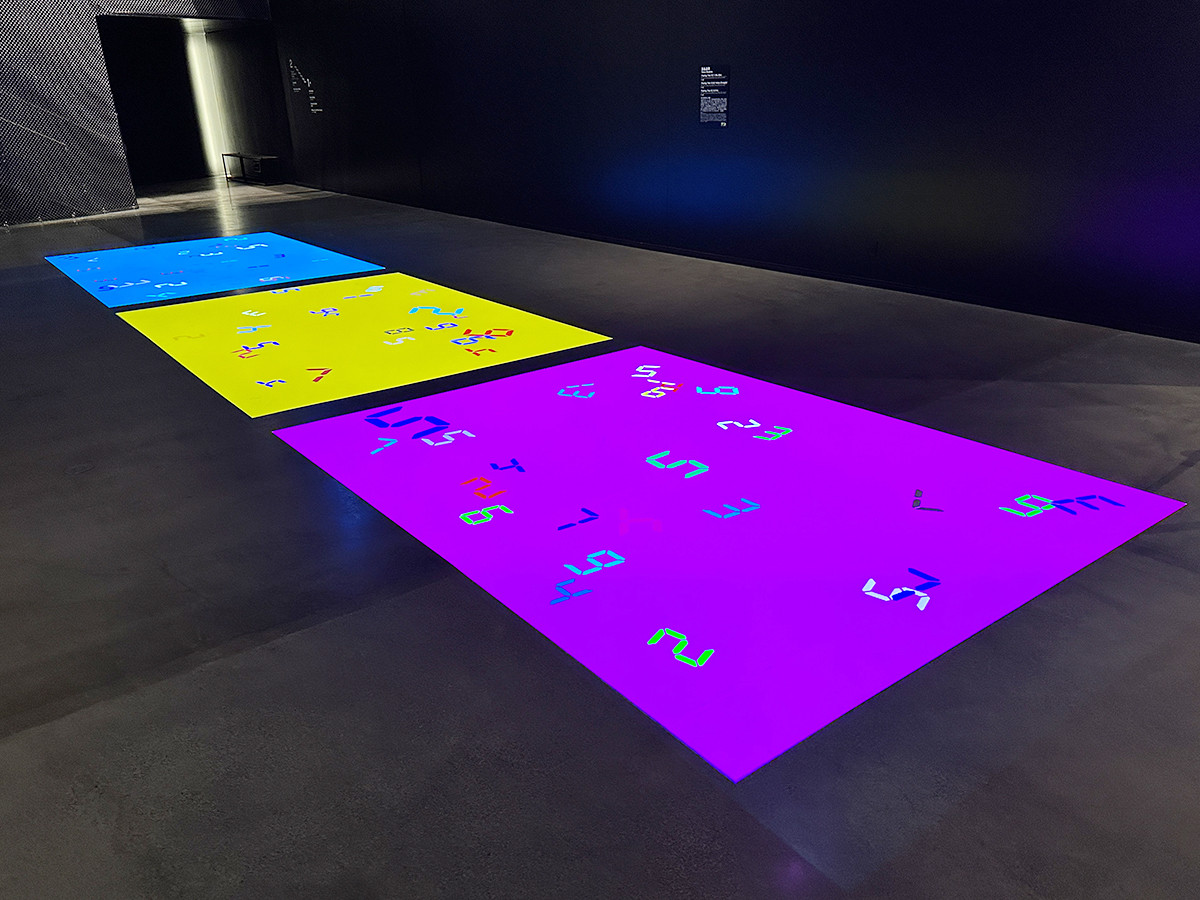

ブラックボックスに浮かび上がるアートの数々。スタイリッシュな展示空間

1

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 (左から)アンディ・ウォーホル《キャンベルスープの缶》(「キャンベルスープⅡ」より)1969 / アンディ・ウォーホル《ダブル・ミッキーマウス》1981

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 (手前)加藤泉《無題》2010 / (奥)ライアン・マクギネス《このマシンは憎悪を包囲し降伏を強要する》2007

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 (左から)トーマス・ルフ《jpeg rl03》2007 / 会田誠《灰色の山》2009-2011

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 スーパーフレックス《世界の終わりってわけじゃない》2019 SUPERFLEX, courtesy Nils Stræk

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 西野達《やめられない習慣の本当の理由とその対処法》2020 ©Tatzu Nishi Courtesy of ANOMALY

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 (左から)ザネレ・ムホリ《ベスターⅠ、マヨット》2015年 Zanele Muholi Bester I, Mayotte 2015 Site-specific photographic mural Dimensions variable Taguchi Art Collection/Taguchi Art Foundation / ザネレ・ムホリ《フィラⅠ、パークタウン》2016 Zanele Muholi Phila I, Parktown 2016 Site-specific photographic mural Dimensions variable Taguchi Art Collection/Taguchi Art Foundation

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 渡辺豪《アエウム》2009-2012

角川武蔵野ミュージアム「タグコレ 現代アートはわからんね」会場 テレサ・マルゴレス《尋ね人》2016 30 color prints of photographs of street signs showing missing women that cover the walls of Ciudad Juarez, Mexico from the nineties until today ©Teresa Margolles, Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich/ Paris

| 会場 | 角川武蔵野ミュージアム |

| 会期 |

2023年2月4日(土)〜5月7日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 日〜木曜 10:00~18:00(最終入館 17:30) 金・土曜 10:00~21:00(最終入館 20:30) |

| 休館日 | 毎月第1・第3・第5火曜日(祝日の場合は開館・翌日閉館) |

| 住所 | 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3 ところざわサクラタウン内 |

| 電話 | 0570-018-396(受付時間:10:00~17:00) |

| 公式サイト | https://kadcul.com/ |

| 料金 | ●オンライン購入 一般(大学生以上):1,800 円/中高生:1,300 円/保護者同伴の小 学生・未就学児:無料 ●当日窓口購入 一般(大学生以上):2,000 円/中高生:1,500 円/保護者同伴の小 学生・未就学児:無料 *保護者 1 名につき小学生 2 名まで無料でご入場いただけます。 |

| 展覧会詳細 | 「タグコレ 現代アートはわからんね」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年5月9日

将軍を支えた女たちのリアル ― 特別展「江戸☆大奥」が7月開催

2025年4月28日

鬼のものがたり、ここに始まる ― サントリー美術館「酒呑童子ビギンズ」

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

松山市立子規記念博物館 学芸員募集中!

[松山市立子規記念博物館]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

学芸員(歴史)募集/R8.4.1採用/八戸市役所

[八戸市役所]

青森県

東京国立博物館アソシエイトフェロー(博物館教育)募集

[東京国立博物館(台東区上野公園13-9)]

東京都

国⽴国際美術館 研究補佐員(教育普及室)募集

[国立美術館]

大阪府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)