IM

レポート

レポート

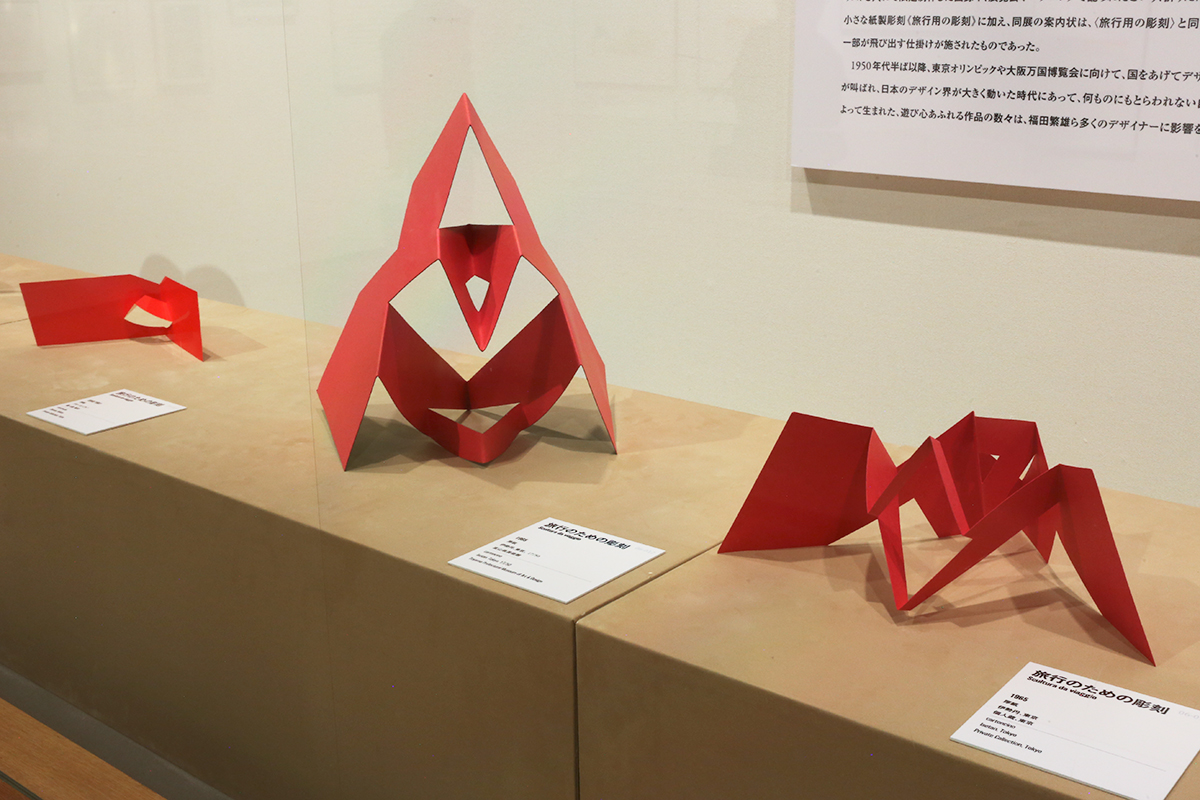

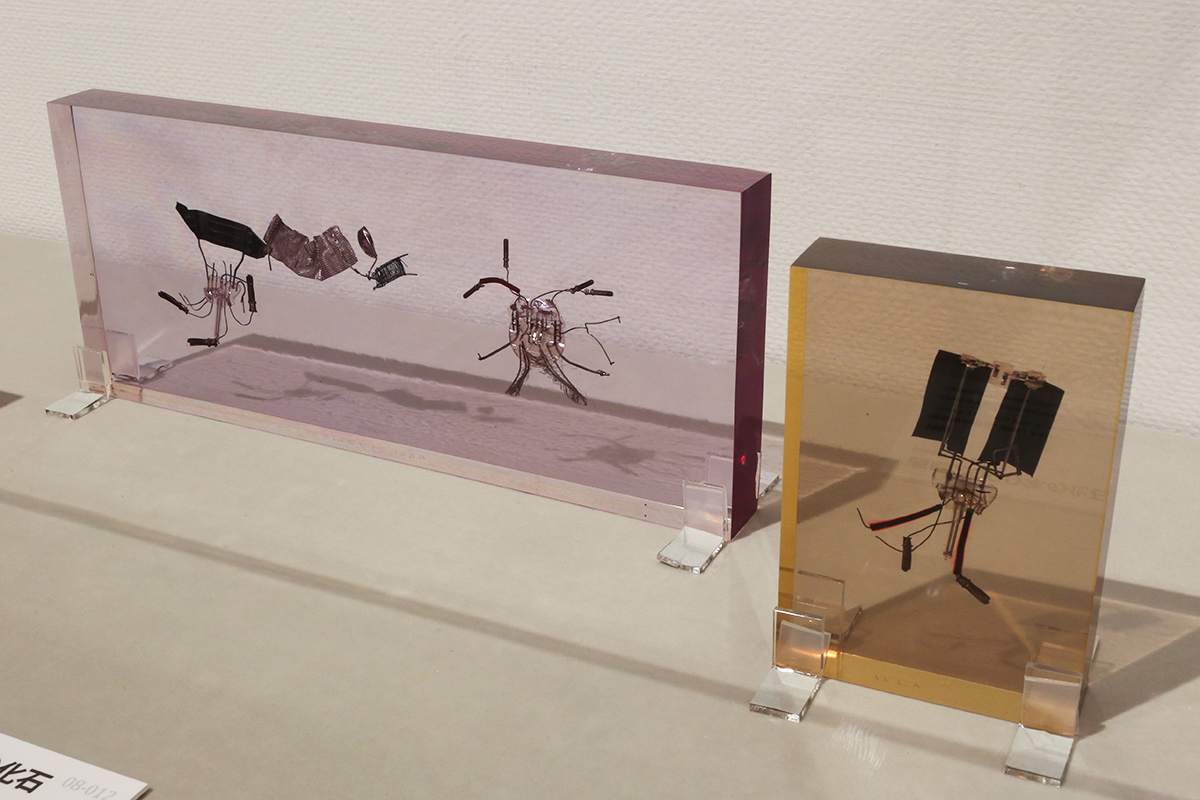

ブルーノ・ムナーリ ―― 役に立たない機械をつくった男

世田谷美術館 | 東京都

優れた絵本、だけではないです

20世紀イタリアを代表する美術家、デザイナーのブルーノ・ムナーリ(1907-1998)。絵画、彫刻、グラフィック・デザイン、インダストリアル・デザイン、絵本、著述、教育と幅広く活動しました。あまり知られていない初期の作品を含め、全体像を俯瞰する展覧会が、世田谷美術館で開催中です。

0

会場

プロローグ「未来派の頃」

「絵はあらゆる箇所が生きている」

「子どもはすべての感覚で世界を認識している」

「考古学のアイデアを美術の領域に取り入れる」

「みんなの美術にたどりつきたかったら」

「作品は無限の変化の一つとして出現する」

「どれほど多くの人が月を見て人間の顔を連想するか」

「どれほど多くの人が月を見て人間の顔を連想するか」

| 会場 | |

| 会期 | 2018年11月17日(土)~2019年1月27日(日) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~18:00(入場は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 ※ただし2018年12月24日(月・振休)、2019年1月14日(月・祝)は開館、翌2018年12月25日(火)、2019年1月15日(火)は休館 |

| 住所 | 東京都世田谷区砧公園1-2 |

| 電話 | 03-5777-8600 |

| 公式サイト | https://www.setagayaartmuseum.or.jp/ |

| 料金 | 一般 1000(800)円/65歳以上 800(600)円/大高生 800(600)円/中小生 500(300)円 ※ ( )内は20名以上の団体料金 ※ 障害者の方は500円(団体の場合300円)、大高中小生の障害者の方は無料、介助者(当該障害者1名につき1名)は無料 ●リピーター割引 会期中、本展有料チケットの半券をご提示いただくと、2回目以降は団体料金にてご覧いただけます。 ※ 他の割引との併用はできません。 |

| 展覧会詳細 | ブルーノ・ムナーリ――役に立たない機械をつくった男 詳細情報 |