IM

レポート

レポート

“もてなし”の裏側をひもとく ─ 住友家が受け継いだ能と茶の世界(レポート)

泉屋博古館東京 | 東京都

住友家に受け継がれた能と茶の文化を、春翠と大西亮太郎の交流を軸に紹介

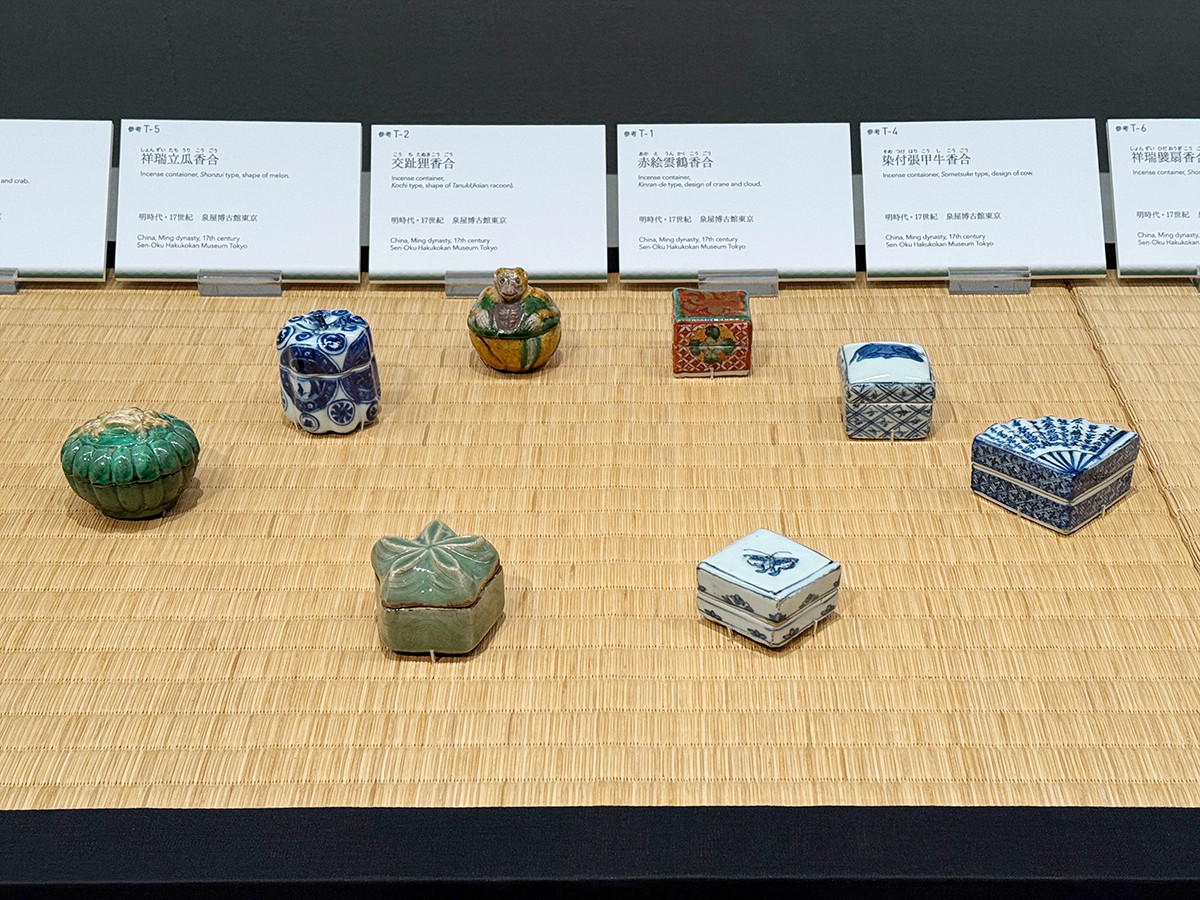

招宴や茶会で使われた品々を展示し、住友家の歴史と美意識を具体的に体感

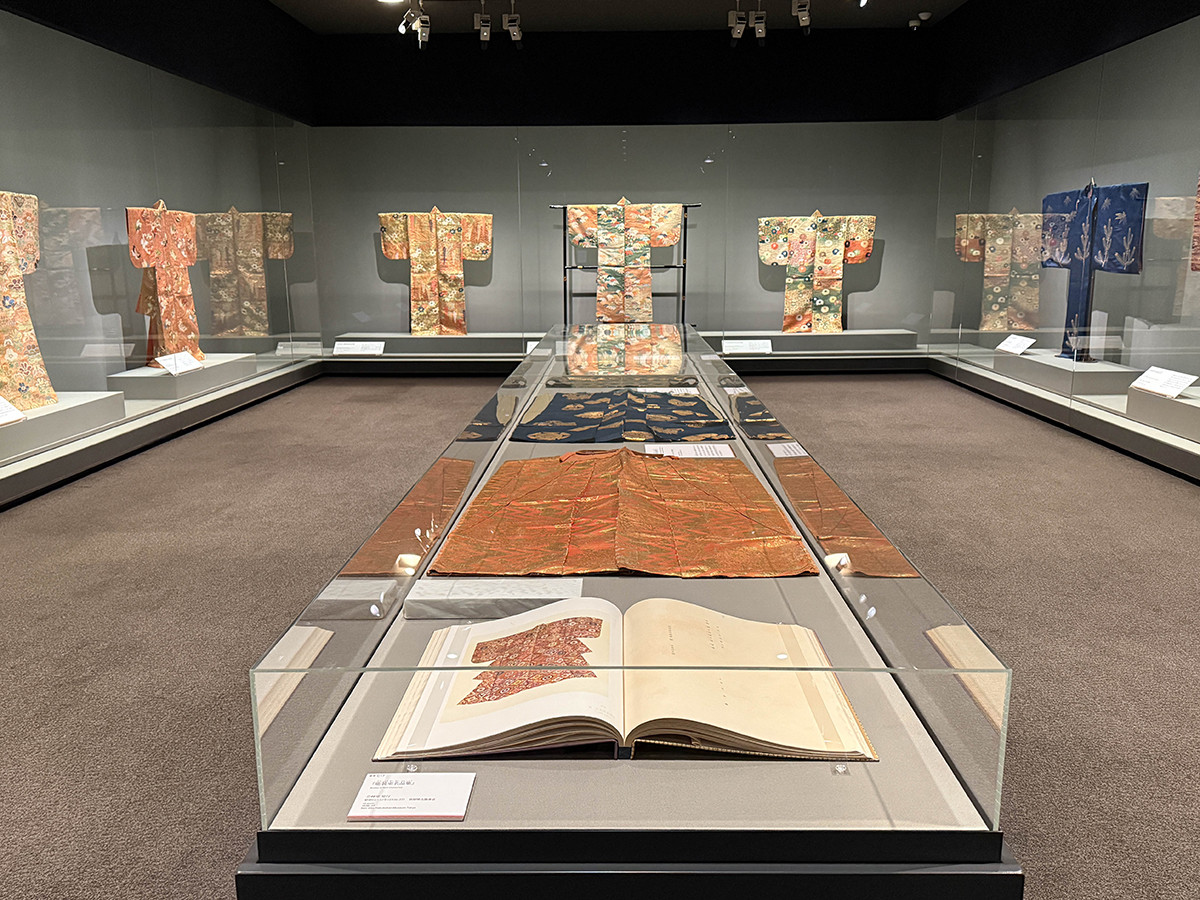

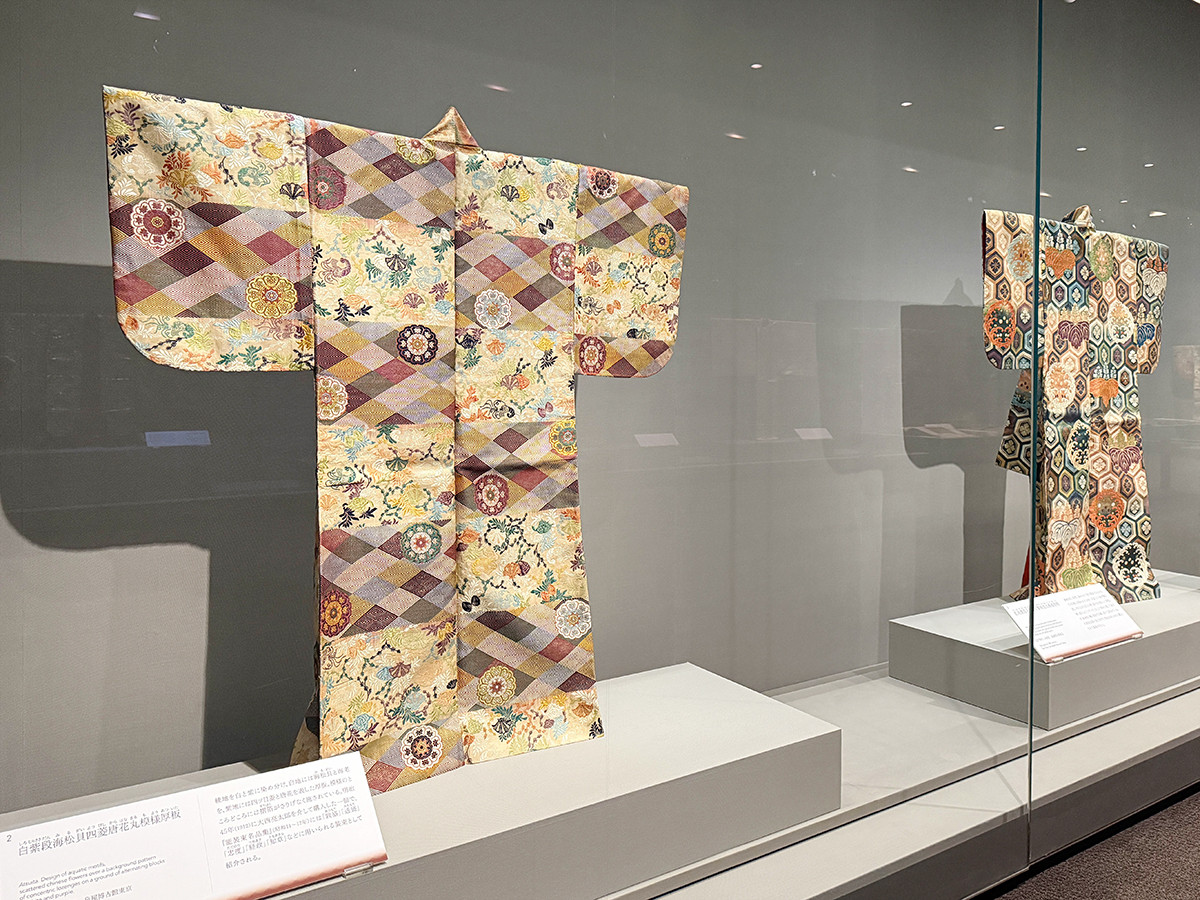

住友家の豪華な能装束コレクションは東京館では約20年ぶりに本格的に公開

1

《白色尉》桃山時代・16世紀 泉屋博古館東京

《紅白萌黄段青海波笹梅枝垂桜模様唐織》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

| 会場 | 泉屋博古館東京 |

| 会期 |

2025年11月22日(土)〜12月21日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前11時00分~ 午後6時00分 *金曜日は午後7時まで開館 *最終入館は閉館30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(11/24は開館)、11月25日(火) |

| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-5-1 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル)

050-5541-8600

(ハローダイヤル)

|

| 公式サイト | https://sen-oku.or.jp/tokyo/ |

| 料金 | 一般1200円 学生600円 18歳以下無料 ※入館券はオンラインチケットを除き、館受付での販売となります。 ※学生・18歳以下の方は証明書をご呈示ください ※20名以上は団体割引料金(一般1,000円、学生500円) ※障がい者手帳等ご呈示の方は無料 ※ぐるっとパス2025、泉屋博古館東京年間パスポートも利用可 |

| 展覧会詳細 | 「企画展 もてなす美―能と茶のつどい」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2026年1月23日

徳川幕府を支えた名門をたどる ― 静岡市歴史博物館で「徳川御三卿 田安徳川家」展

2026年1月23日

全国ミュージアムの“馬”が競演、1位は《鋳銅前田利長騎馬像》

2026年1月22日

万博再来?!ミャクミャク&フランス館の名彫刻が横浜・山下ふ頭に集結

2026年1月20日

装い新たに日本を読み解く、東洋文庫ミュージアムがリニューアルオープン

ご招待券プレゼント

学芸員募集

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー)など]

東京都

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

町田市民文学館ことばらんど 会計年度任用職員(一般事務・広報担当)

[町田市民文学館ことばらんど]

東京都

町田市民文学館ことばらんど 会計年度任用職員(学芸員:展示)募集

[町田市民文学館ことばらんど]

東京都

やないづ町立斎藤清美術館地域おこし協力隊(地域アートまちづくり事業)1名募集

[やないづ町立斎藤清美術館]

福島県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)