IM

レポート

レポート

変化と挑戦の軌跡 ─ 東京ステーションギャラリー「小林徳三郎」(レポート)

東京ステーションギャラリー | 東京都

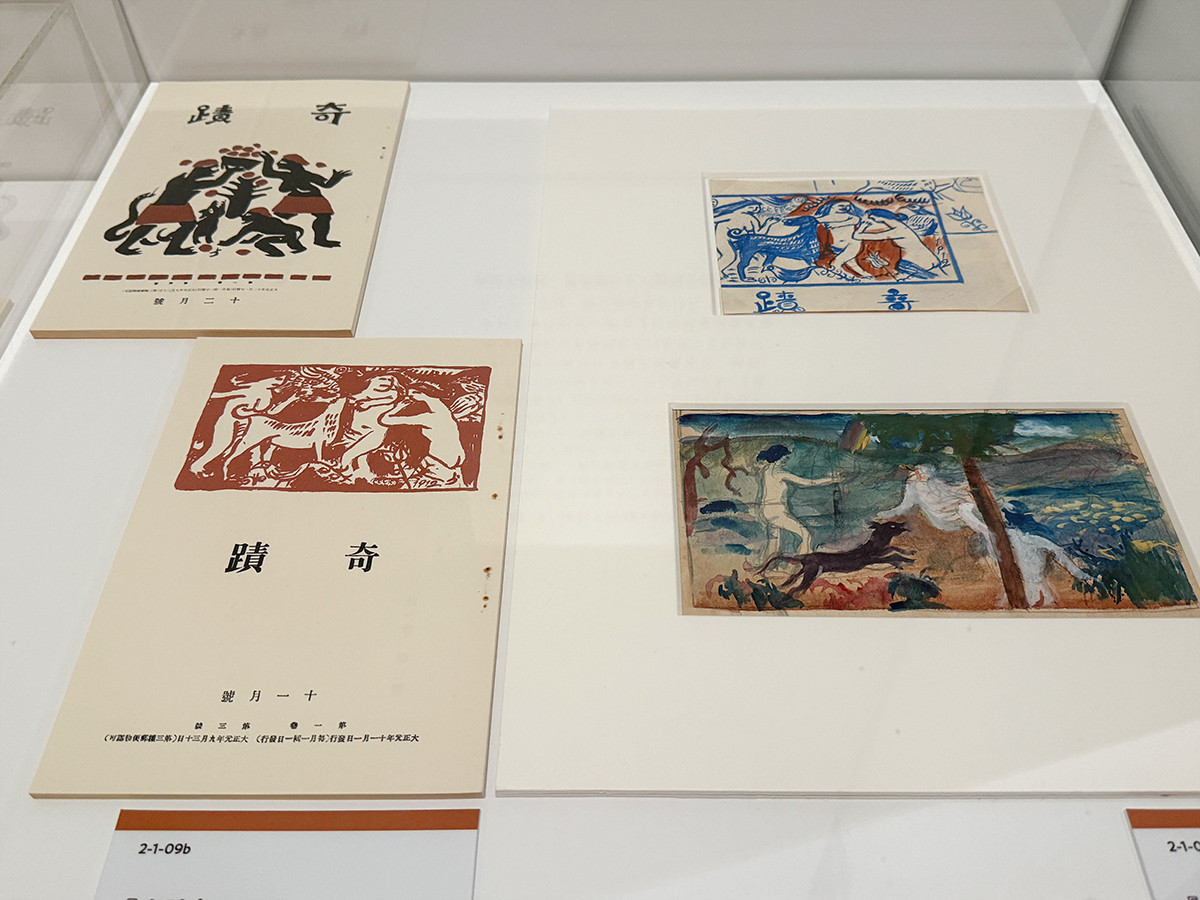

フュウザン会での活動から晩年の風景画まで、画業を一望する初の大回顧展

「鰯の徳さん」と呼ばれた魚の絵や家族を描いた代表作など、多彩な作品群

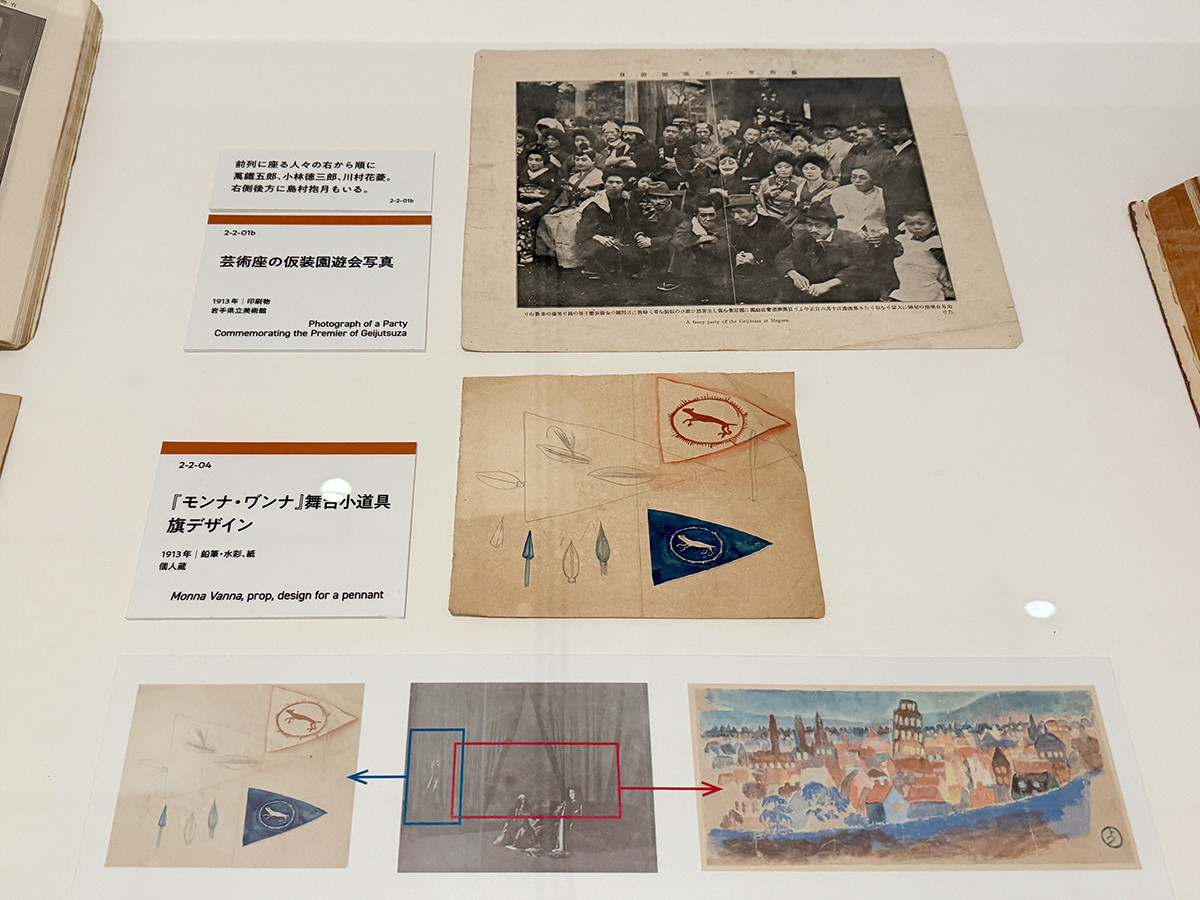

舞台装飾や出版原画など新発見資料も展示。大正期の大衆文化との関わりも

0

東京ステーションギャラリー「小林徳三郎」会場

東京ステーションギャラリー「小林徳三郎」会場

| 会場 | 東京ステーションギャラリー |

| 会期 |

2025年11月22日(土)〜2026年1月18日(日)

もうすぐ終了[あと5日]

|

| 開館時間 | 10:00~18:00(金曜日~20:00)*入館は閉館30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし11/24、1/12は開館)、11/25(火)、年末年始(12/29~1/2) |

| 住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 丸の内北口 改札前 |

| 電話 | 03-3212-2485 |

| 公式サイト | https://www.ejrcf.or.jp/gallery/index.html |

| 料金 | 一般(当日)1,300円 高校・大学生(当日)1,100円 一般(前売)1,100円 高校・大学生(前売)900円 *中学生以下無料 *前売期間は2025年10月1日から11月21日まで、オンラインチケットで販売 *障がい者手帳等持参の方は入館料から200円引き(介添者1名は無料) *学生の方はご入館の際、生徒手帳・学生証をご提示ください |

| 展覧会詳細 | 「小林徳三郎」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2026年1月10日

創業からの歩みをたどる多彩な展示 ― 高島屋史料館「タカシマヤ クロニクル」展が開幕

2026年1月10日

SOMPO美術館、開館50周年で式典 ― 新宿の文化発信、次の半世紀へ

2026年1月9日

怒りと守護のかたち ─ 静嘉堂文庫美術館で「たたかう仏像」展が開催中

2026年1月9日

新宿からたどる日本近代美術 ― SOMPO美術館「モダンアートの街・新宿」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 文化財情報資料部 有期雇用職員(近・現代視覚芸術研究室 研究補佐員)募集

[東京文化財研究所文化財情報資料部 近・現代視覚芸術研究室(東京都台東区上野公園13-43)]

東京都

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 文化財情報資料部 有期雇用職員(文化財アーカイブズ研究室 研究補佐員)募集

[東京文化財研究所文化財情報資料部 文化財アーカイブズ研究室(東京都台東区上野公園13-43)]

東京都

【武蔵野美術大学】嘱託職員募集【美術・デザイン領域専門業務】

[学校法人武蔵野美術大学]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)