人形遊びの世界 ~「姉さま」から「リカちゃん」まで~

日本玩具博物館 | 兵庫県

0

| 会期 |

2009年9月12日(土)〜11月17日(火)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~17:00 |

| 料金 | 大人:500円/高大生:400円/子ども(4才以上):200円 |

| 休館日 | 毎週水曜日(但し、祝日は開館) |

| 会場 | 日本玩具博物館 |

| 住所 | 〒679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野671-3

079-232-4388

|

0

おすすめレポート

ニュース

2025年12月12日

芽吹く生命をアートで体感 ─ ポーラ美術館 「SPRING わきあがる鼓動」

2025年12月11日

写真で捉える地球の現在 ─ プリピクテ「STORM 嵐」開催

2025年12月8日

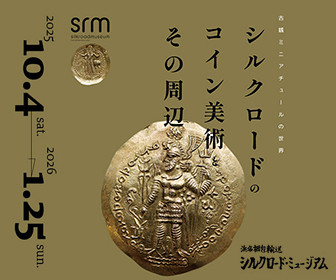

干支テーマのアワードに、過去最多の「馬」がエントリー

2025年12月5日

国宝「熊野御幸記」全巻公開 ─ 三井記念美術館

ご招待券プレゼント

学芸員募集

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!

[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]

東京都

奈良国立博物館アソシエイトフェロー(対外交流推進担当)の募集について

[奈良国立博物館]

奈良県

国立工芸館 インターン募集!

[国立工芸館]

石川県

明石市立文化博物館 文化財資料整理員・博物館学芸員募集

[明石市立文化博物館]

兵庫県

展覧会ランキング

1

TOKYO NODE | 東京都

Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』

開催中[あと27日]

2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)