IM

レポート

レポート

江戸の悪 PARTⅡ

太田記念美術館 | 東京都

悪を愛するわたしたち

2015年6月に開催された「江戸の悪」展。特別展ではなく通常の企画展でしたが、通常企画展では過去最高の動員に。展覧会が終わってからも反響は続き、後から図録が一般書籍として発売されるなど、異例づくしの展開となりました。満を持して3年ぶりに復活、総数2.5倍のパワーアップ版です。

0

(左から)松雪斎銀光《講談一席読切 松林亭伯円 鼠小僧次郎吉 尾上菊五郎》 / 東洲斎写楽《三代目坂田半五郎の藤川水右衛門》

(左から)月岡芳年《英名二十八衆句 白井権八》個人蔵 / 歌川国貞《『比翼蝶春曽我菊』》個人蔵

楊洲周延《彫画共進会之内 盛衰記西八條別館之図》

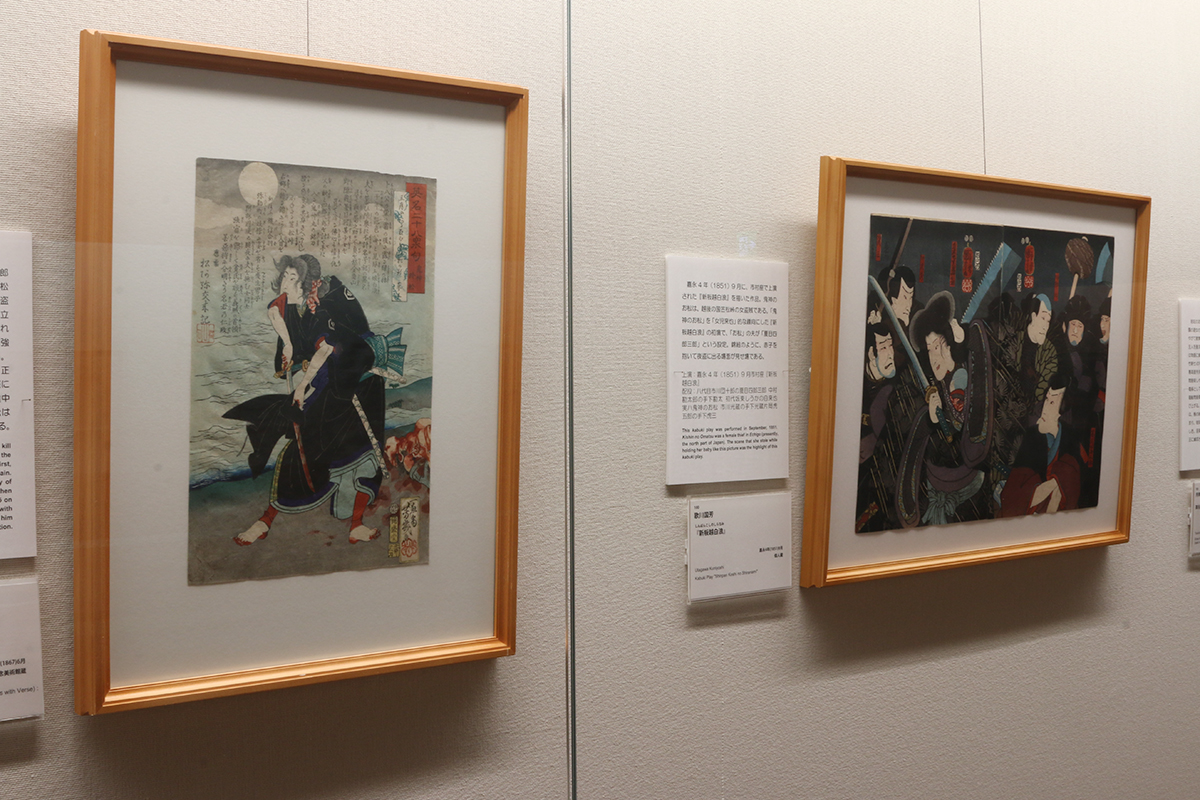

(左から)落合芳幾《英名二十八衆句 鬼神於松》 / 歌川国芳《『新板越白浪』》個人蔵

(左から)歌川国芳《本朝水滸伝 豪傑八百人一個 尾形周馬寛行》 / 歌川国貞(三代豊国)《『児雷也豪傑譚語』》

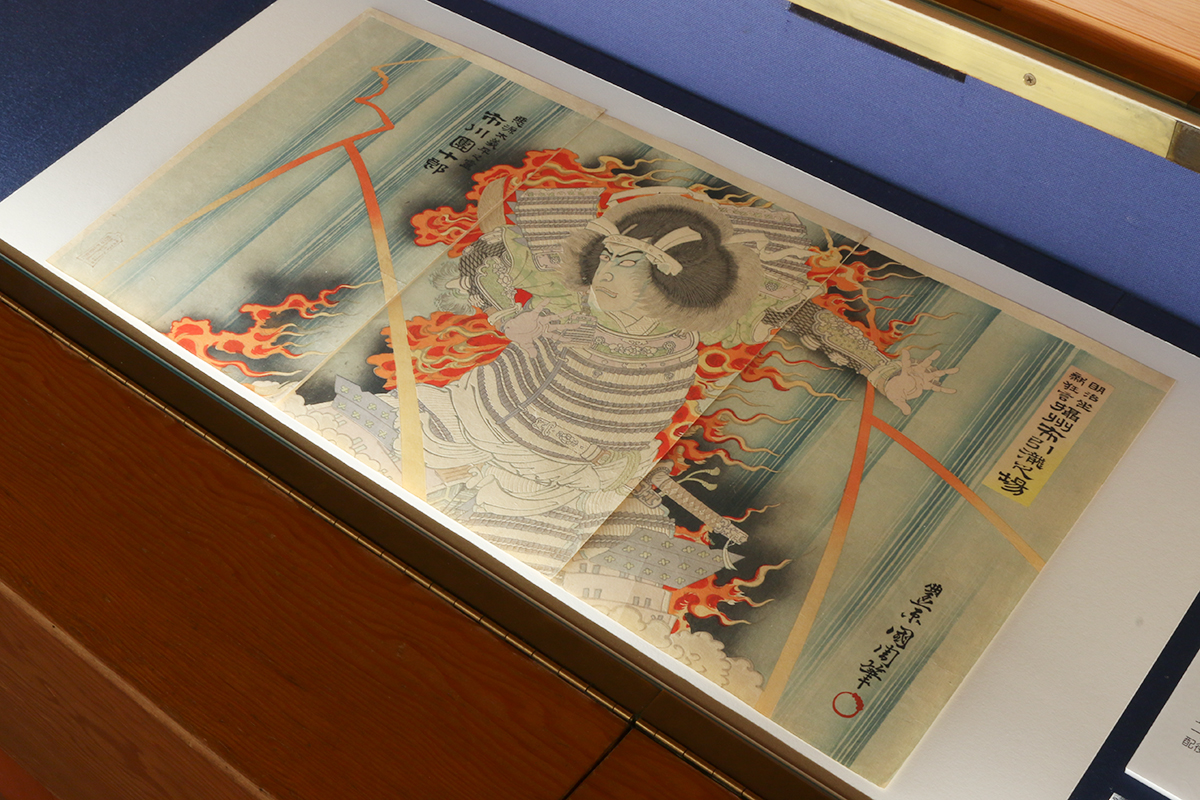

豊原国周《明治座新狂言 摂州布引瀧之場》個人蔵

歌川国貞(三代豊国)《『三幅対戯場彩色』》国立劇場蔵

(左から)歌川広重《小倉百人一首 藤原基俊 亀屋忠兵衛 梅川孫右エ門》 / 歌川国貞《『義経千本桜』(椎の木)》個人蔵

| 会場 | |

| 会期 | 2018年6月2日(土)~7月29日(日) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:30~17:30(入館17:00まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし7月16日(月・祝)は開館)、6月28日(木)、6月29日(金)、7月17日(火) |

| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-10-10 |

| 電話 | 03-5777-8600 |

| 公式サイト | http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/special/2018/edonoaku/ |

| 料金 | 一般 1,000円/高大生 700円/中学生以下 無料 ※10以上の団体は1名あたり100円引き |

| 展覧会詳細 | 江戸の悪 PARTⅡ 詳細情報 |