読者

レポート

レポート

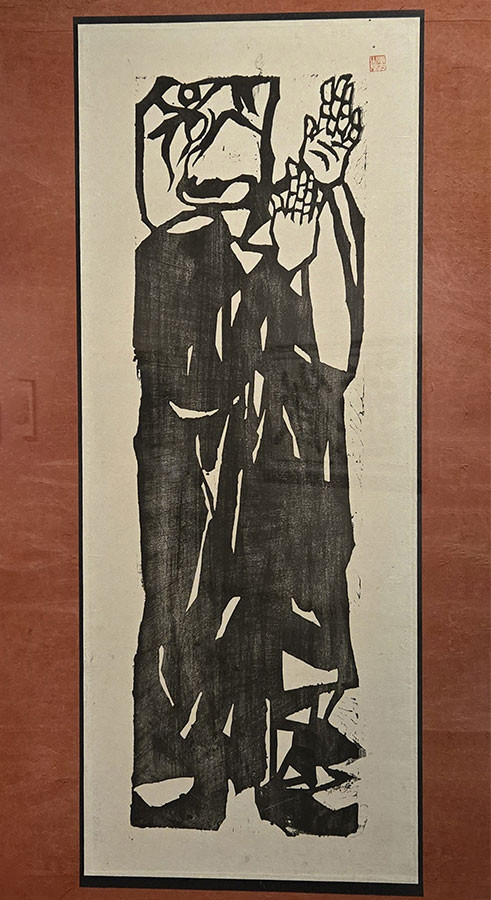

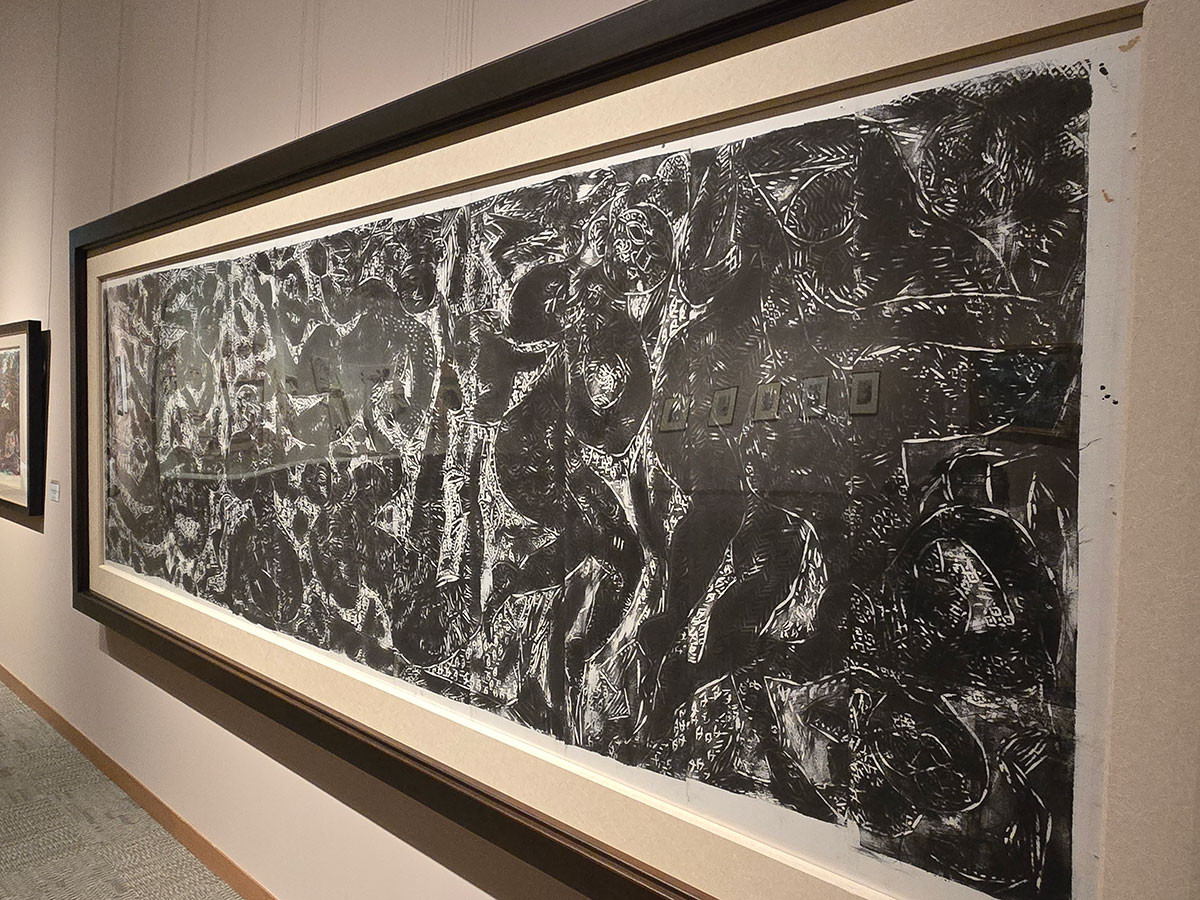

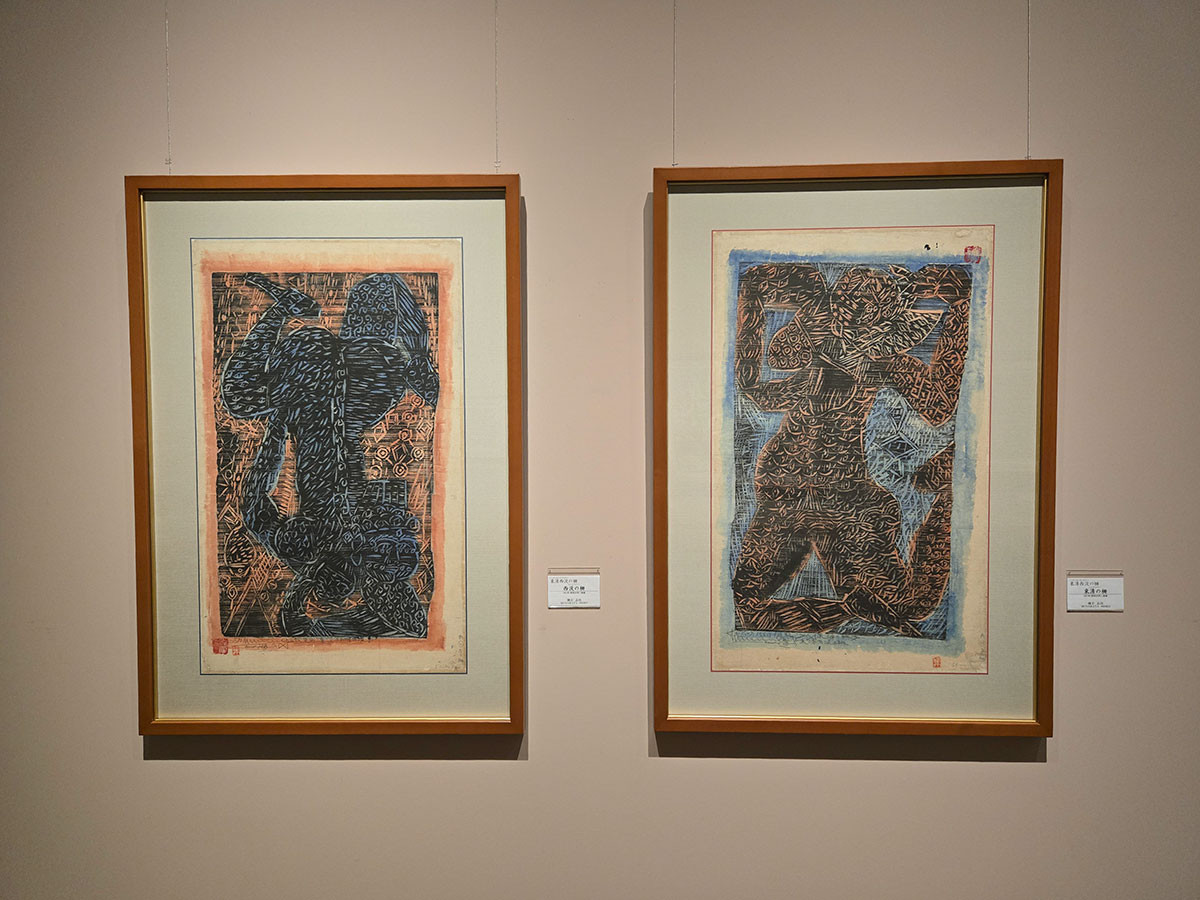

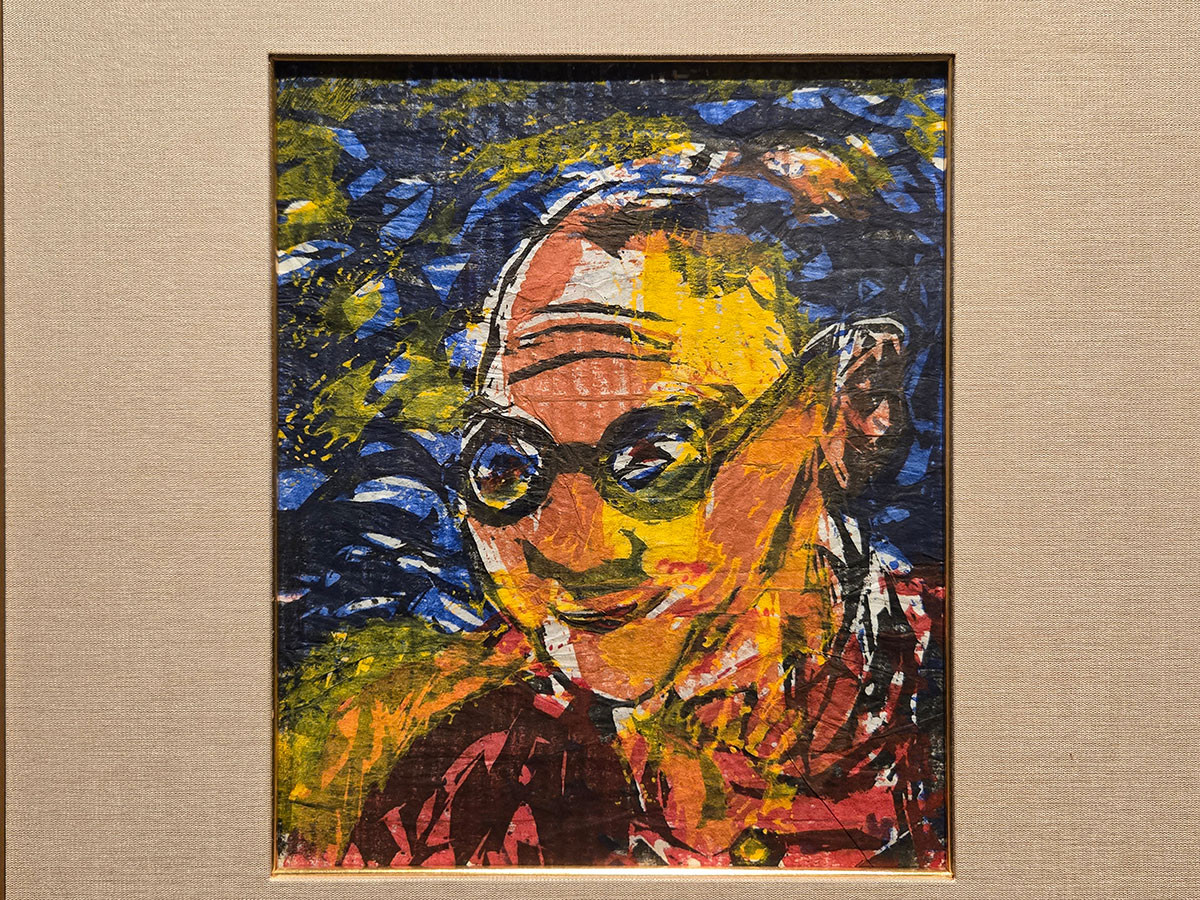

富山県・南砺市立福光美術館で感じる、棟方志功の息吹(読者レポート)

0

読者レポーターのご紹介

コロコロ

美術鑑賞から、いろいろなモノの見方を発見させられます。作品から広がる世界や着眼点を提示できたらと思っています。理系の目で鑑賞したら、そんな見方も提示できたらと思っています。こちらでネタを集めています。コロコロのアート見て歩記&調べ歩記録

http://korokoroblog.hatenablog.com/

http://korokoroblog.hatenablog.com/

おすすめレポート

ニュース

2025年9月16日

色彩の魔術師ブルガリ、10年ぶりの大規模展が開催

2025年9月13日

祈りのかたち、平山郁夫が集めた仏像たち ― 「シルクロードの美仏たち」展

2025年9月12日

世界の現代アートが愛知に集結 ― 国際芸術祭「あいち2025」開幕へ

2025年9月12日

世界を染めた染織の冒険 ― 東京ステーションギャラリー「インド更紗 世界をめぐる物語」

2025年9月12日

『カリスマ』祝4周年、初の大規模展覧会 ― 東京ドームシティで開幕

ご招待券プレゼント

学芸員募集

肥後の里山ギャラリーの企画・運営担当者(学芸員)

[肥後銀行本店 肥後の里山ギャラリー]

熊本県

【文化施設】荻窪三庭園・東山旧岸邸スタッフ募集!

[荻窪三庭園 または 東山旧岸邸]

東京都

【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!

[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]

東京都

足立区立郷土博物館 事務補助員の募集(会計年度任用職員)

[足立区立郷土博物館]

東京都

アサヒグループ大山崎山荘美術館 学芸員募集

[アサヒグループ大山崎山荘美術館]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)