読者

レポート

レポート

MIHO MUSEUM「百の手すさび 近代の茶杓と数寄者往来」

MIHO MUSEUM (ミホミュージアム) | 滋賀県

2017年10月20日

MIHO MUSEUM「百の手すさび 近代の茶杓と数寄者往来」

撮影・文 [エリアレポーター]白川瑞穂 / 2018年10月19日

茶道具の展示は多いですが、珍しく茶杓に着目した展覧会です。

身近な材料の竹を使った、小さく軽い茶匙ですが、茶人にとっては武士の刀ほど大切なものと言われています。

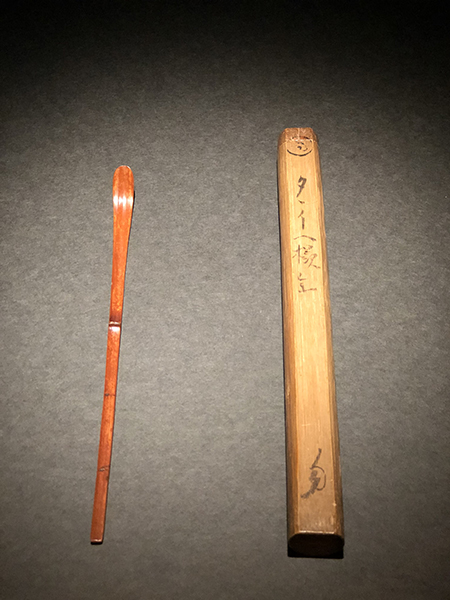

千利休作 茶杓 銘 (展示11/11まで)「タゝイヘ様参」 大永2年−天正19年(1522−91) 長18.0/丸櫂先・丸撓/本樋・一本樋/直腰・中節/四刀/重1.6

茶人たちは自ら竹を削って茶杓を作り(そのための下削りを行う人々もいたそう)、欲しいという相手に差し上げたとのこと。

茶杓は人と人を繋ぐコミュニケーションツールでもありました。

今回の展覧会は竹芸家の池田瓢阿氏が監修、近代数寄者の中心的存在の益田鈍翁を軸として百有余点の茶杓が展示されています。

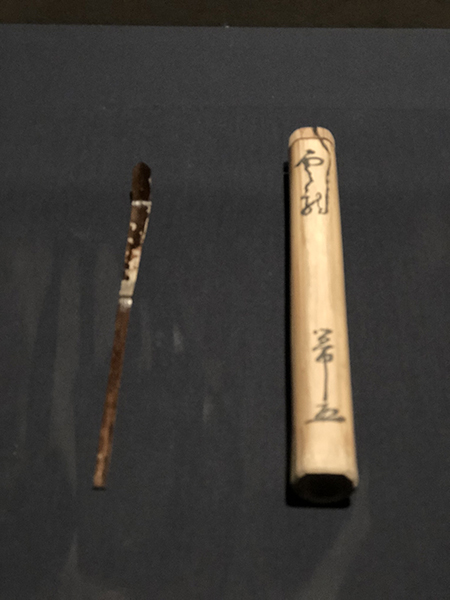

益田鈍翁作 二本入茶杓 銘「亀のをの」 大正13年(1924)作 瀧:長18.1/丸櫂先・折撓/逆樋・一本樋/蟻腰・中節/五刀/重2.6 岩根:長18.1/丸櫂先・折撓/逆樋・一本樋/直腰・中節/五刀/重1.9

筒上部の「〆」は手紙の緘と同じ意味です。

鈍翁と親交があった、豪華な顔ぶれの近代数寄者たちの茶杓も一堂に展示。

高橋箒庵作 茶杓 銘「雲龍」 長17.6/遠州型櫂先・折撓/本樋・双樋/直腰・中節/二刀/重1.6

高橋箒庵は、本名高橋義雄、三越を近代的流通、文化発信を行う百貨店の嚆矢とし、茶の道では自由に茶を楽しむ江戸時代の松平不昧に私淑、その理想を追求。

直線的なダークカラーの茶杓にも彼のバイタリティが滲み出ているよう。

他には畠山即翁、住友春翠、小林逸翁などの茶杓も。

バリエーション豊かな茶杓がそれぞれの個性や贈り先への心遣いを表し、数寄者たちの心の交流を浮き彫りにしてくれます。

これらの近代数寄者達のコレクションが、散逸を避け、現代まで続く美術館に収められていることはご存知の通りです。

展示終盤には、文化人たちの茶杓のコーナーも設けられており、谷崎潤一郎や吉川英治などの作家や、川喜田半泥子、橋本関雪、朝倉文夫、堂本印象などの芸術家や、上村松園、新島八重、柳原白蓮といった女性の手による茶杓も見ることができます。

深くて広く、味わいぶかい茶杓の世界。

信楽の秋の景色を楽しみながら、覗きに行かれてはいかがでしょうか。

| 会場 | MIHO MUSEUM (ミホミュージアム) |

| 開催期間 | 2018年10月20日(土)~2018年12月2日(日) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 開館時間 | 10:00-17:00(入館は16:00まで) |

| 所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300 |

| 0748-82-3411 | |

| HP : http://miho.jp | |

| 料金 | 大人 1,100円、高校・大学生 800円、小学生・中学生 300円 |

| 展覧会詳細へ | 「百の手すさび 近代の茶杓と数寄者往来」詳細情報 |

|

白川瑞穂 関西在住の会社員です。学生の頃から美術鑑賞が趣味で、関西を中心に、色々なジャンルのミュージアムに出かけています。観た展示を一般人目線でお伝えしていきます。 |

| 会場 | MIHO MUSEUM (ミホミュージアム) |

| 会期 |

2018年10月20日(土)〜12月2日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00-16:00(入館は15:00まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 住所 | 〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300 |

| 電話 | 0748-82-3411 |

| 公式サイト | http://www.miho.or.jp/ |

| 料金 | 一般 1,100円 / 高校生・大学生 800円 / 小学生・中学生 300円 ※20名以上の団体は各200円引き |

| 展覧会詳細 | 「百(もも)の手すさび 近代の茶杓と数寄者往来」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年6月16日

都心に咲く“竹あかりの花” ― 初夏限定イベント、6月16日から

2025年6月6日

唯一無二の空間を堪能 ― 東京都庭園美術館「建物公開2025 時を紡ぐ館」

2025年6月6日

中森明菜×かが屋・加賀翔 ― 異色タッグによる3日間限定の写真展

2025年5月30日

妖艶なる美の系譜。知られざる「最後の浮世絵師」 ― 太田記念美術館で「鰭崎英朋」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

北海道標津町文化財担当職員募集

[標津町ポー川史跡自然公園]

北海道

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

大阪府所蔵美術作品の活用・保全に取り組んでくださる【学芸員】を募集します

[大阪府庁(咲州庁舎)]

大阪府

大阪府所蔵美術作品の活用・保全に取り組んでくださる【主任学芸員】を募集します

[大阪府庁(咲州庁舎)]

大阪府

一宮市三岸節子記念美術館 会計年度任用職員(学芸員)募集

[一宮市三岸節子記念美術館]

愛知県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)