IM

レポート

レポート

信長からの手紙

永青文庫 | 東京都

「武田を根絶やしに!」

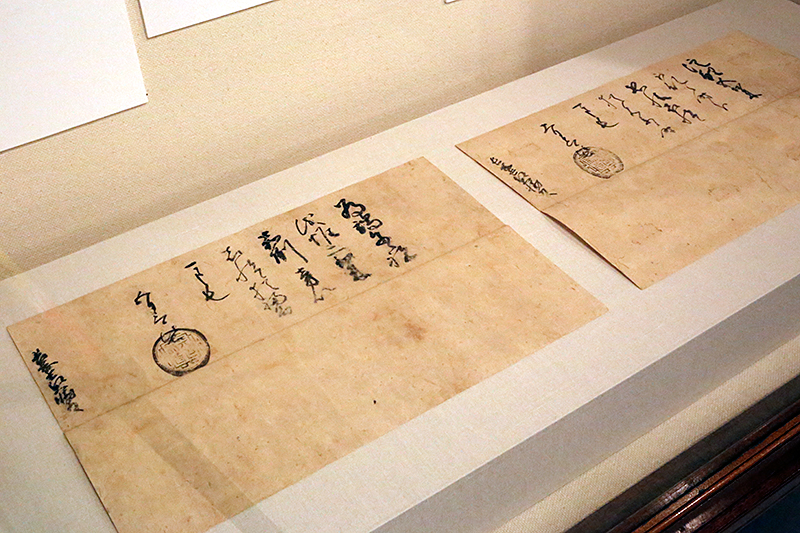

細川家文書が国の重要文化財に指定された事を記念し、まとめて公開されている「信長からの手紙」。織田信長から細川藤孝らに宛てられた数々の書状からは、戦国時代の緊迫感がありありと浮かんできます。

0

会場

重要文化財《羽柴秀吉血判起請文(今後の親交を約束する誓約書)》

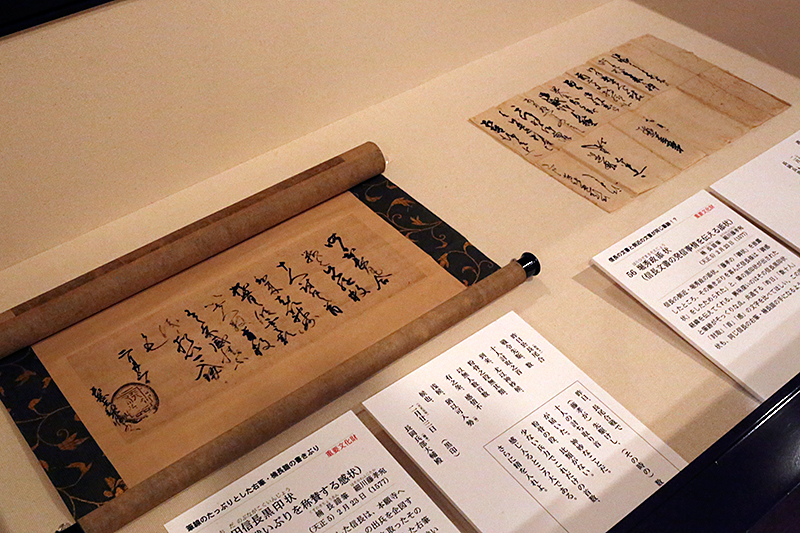

(左から)《織田信長黒印状(藤孝の戦いぶりを称賛する感状)》 / 《堀秀政添状(信長文書の発信事情を伝える添状)》 ともに重要文化財

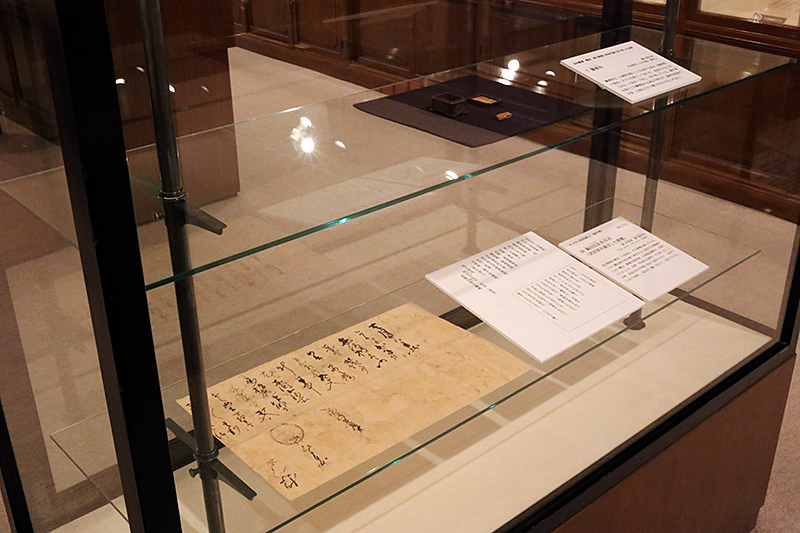

(上から)《蘭奢待》 / 重要文化財《織田信長黒印状(武田家を滅ぼした感慨)》

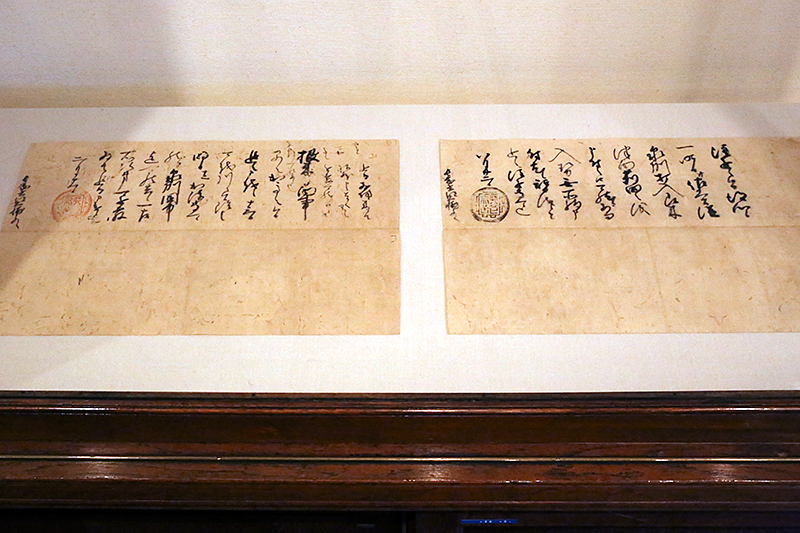

(左から)《織田信長朱印状(雑賀・根来攻撃の出陣命令書)》 / 《織田信長黒印状(司令官の働きを注進する報告書)》 ともに重要文化財

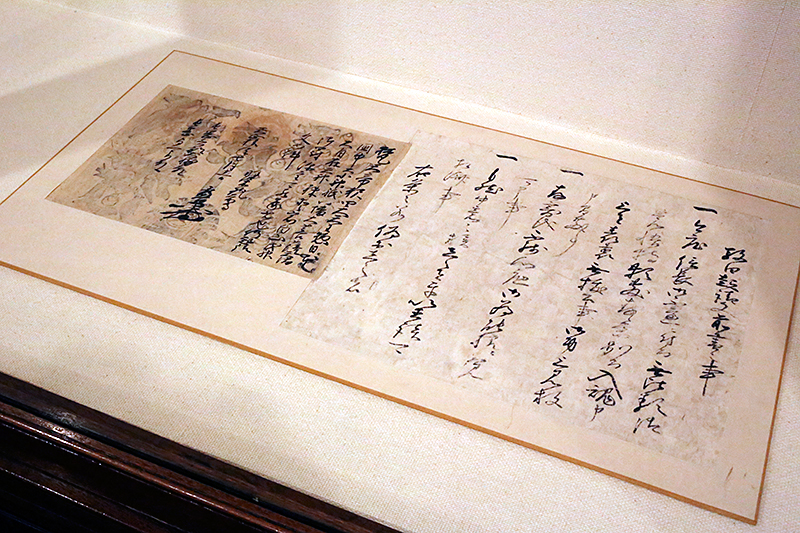

(左から)《織田信長黒印状(端午の節句の贈り物への礼状)》 / 《織田信長黒印状(鯉の贈り物への礼状)》 ともに重要文化財

《九曜紋付南蛮鐘》

《松竹群鶴図屏風》

| 会場 | |

| 会期 | 2015年1月6日(火)~3月15日(日) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~16:30(入館は16:00まで) |

| 休館日 | 月曜日休館 ただし1月12日(月祝)は開館、1月13日(火)は休館 |

| 住所 | 東京都文京区目白台1-1-1 |

| 電話 | 03-3941-0850 |

| 公式サイト | http://www.eiseibunko.com/ |

| 料金 | 一般 800(700)円/シニア(70歳以上) 600(500)円/大学・高校生 400円/中学生以下無料 ※()内は10名以上の団体料金 ※障害者手帳をご提示の方及びその介護者1名は無料 |

| 展覧会詳細 | 重要文化財指定記念「信長からの手紙」 詳細情報 |