将軍とその家族、そして数百人におよぶ女性たちが暮らした江戸城・大奥。その格式と戒律に守られた実像は、長く外部には知られていませんでした。

現在、東京国立博物館 平成館で開催中の特別展「江戸☆大奥」では、政治と文化が交錯する女性たちの空間・大奥に、美術と歴史の両面から迫ります。

東京国立博物館 特別展「江戸☆大奥」会場入口

江戸時代以降、庶民にとって大奥は憧れでありながらも、江戸城の奥深くに隠された存在でした。本展の第1章では、江戸時代から現代にかけて、庶民が抱いてきた大奥へのイメージを紹介します。

冒頭には、2023年放送のNHKドラマ10「大奥」で実際に使用された御鈴廊下のセットと衣装が登場。臨場感あふれる展示で、視覚的にその世界観へと誘います。

NHK ドラマ10「大奥」セット&衣装展示 (手前)徳川吉宗(冨永愛)

絵師・楊洲周延による錦絵《千代田の大奥》は、大奥での女性たちの生活を四季折々の行事や日常の情景とともに描いた全40図。明治時代の懐古的気運の中で制作されました。本展は全図を一堂に見ることができる貴重な機会です。

《千代田の大奥》(部分)楊洲周延筆 明治27~29年(1894〜96)東京国立博物館蔵

《奥奉公出世双六》は、大奥における女性の出世物語を遊びの中で表現したもの。「ふりはじめ」から「上り」まで、役職に沿って進む形式で、戯作者・万亭応賀の洒落た台詞と、歌川国貞の華やかな挿絵が組み合わされています。

![東京国立博物館 特別展「江戸☆大奥」会場より 《奥奉公出世双六》万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館蔵[展示期間:7/19~8/17]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/22/07aa82f9f98e.jpg)

《奥奉公出世双六》万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館蔵[展示期間:7/19~8/17]

三代将軍徳川家光の時代、乳母・春日局の尽力により、大奥の制度や序列が整備されました。彼女は家光の信任を得て、女性たちの役割を体系づけ、大奥の礎を築いた立役者です。

《春日局坐像》江戸時代 17世紀 京都・麟祥院(京都市)蔵

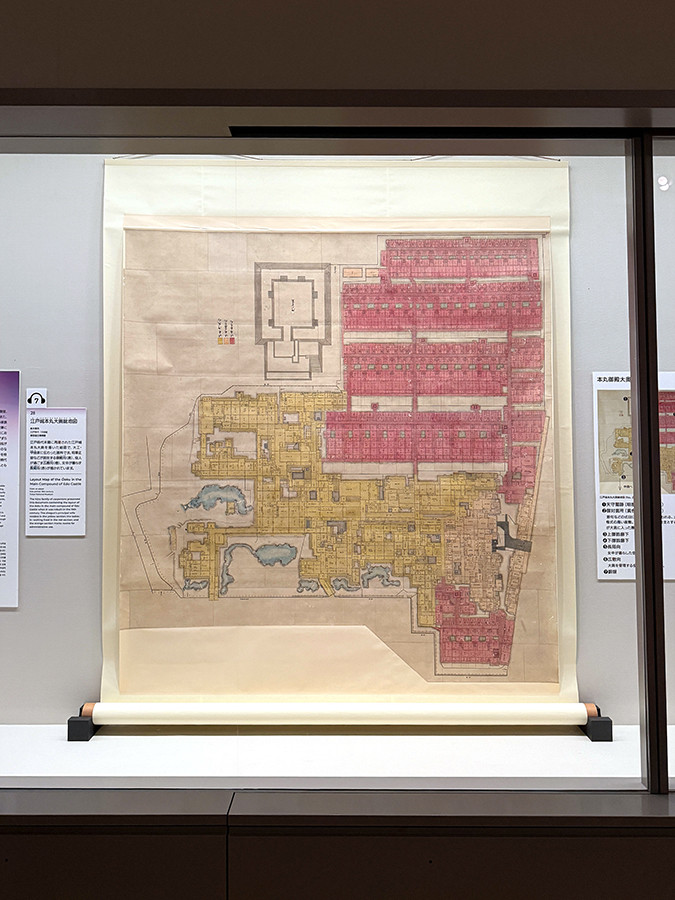

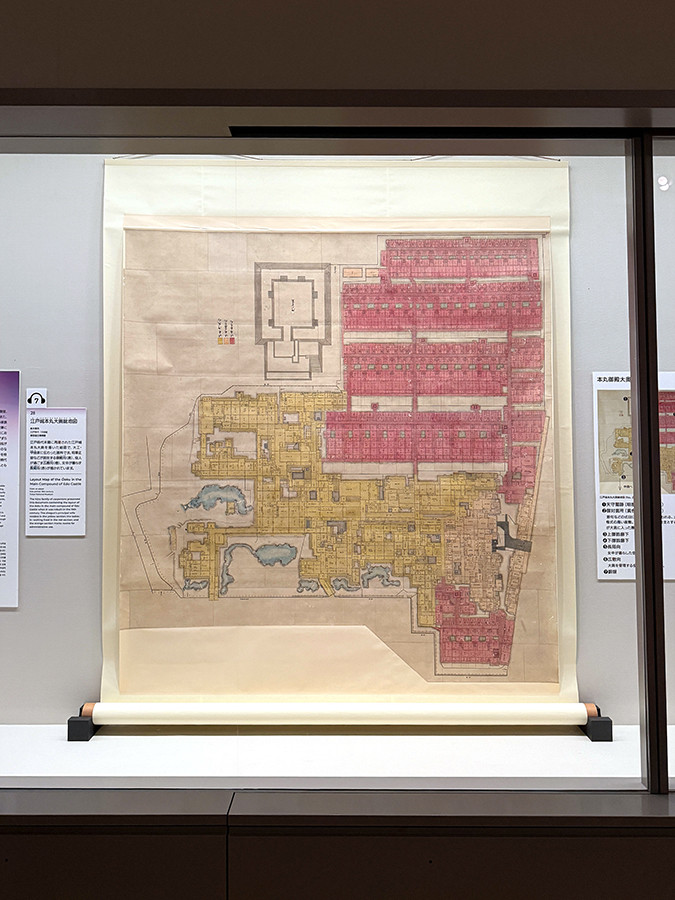

江戸城の大奥には将軍の正室や側室、女中が住み、厳格な序列がありました。中でも「御年寄」は強い権限を得て、政治的にも影響力を持ちうる存在でした。《江戸城本丸大奥総地図》は、その構造や生活空間を詳細に伝えています。

《江戸城本丸大奥総地図》江戸時代 19世紀 東京国立博物館蔵

最高位の御年寄にまで昇った瀧山は、16歳で大奥に入り、数代にわたり仕えた人物。倹約を重んじ、女中の人事にも携わるなど誠実に務めあげました。将軍から贈られた品々からもその功績がうかがえます。

(左から)《守刀》瀧山所用 江戸時代 19世紀 個人蔵 / 《厨子》瀧山所用 江戸時代 19世紀 個人蔵

大奥に暮らした女性たちは、世継ぎを産むという使命のもと、複雑な人間関係の中で日々を過ごしていました。桂昌院は家光の側室であり、五代将軍綱吉の母。高位を授かり、その存在感は大きなものでした。

《桂昌院像》江戸時代 文化元年(1804)奈良・長谷寺(桜井市)蔵

浄岸院(竹姫)は将軍綱吉の養女として薩摩藩へ嫁ぎ、政治的役割を担いました。彼女の信仰を示す遺品は、大奥における信仰の姿も伝えています。

《阿弥陀如来坐像および附属品》小堀浄運作、浄岸院(竹姫)奉納 江戸時代 享保8年(1723)東京・祐天寺(目黒区)蔵

お伝の方(のちの瑞春院)は、綱吉の子を唯一産んだ側室。50年以上を大奥で過ごし、将軍からの信頼も厚かったことが、贈答品からも読み取れます。

重要文化財《刺繡掛袱紗》瑞春院(お伝の方)所用 江戸時代 17~18世紀 奈良・興福院(奈良市)蔵

和宮(静寛院宮)は十四代将軍家茂に嫁いだ正室。政略結婚ではあったものの、良好な夫婦関係を築きました。彼女の着物は、静かな中にも気品が漂います。

![東京国立博物館 特別展「江戸☆大奥」会場より 《搔取 白綸子地桜牡丹藤源氏車模様》伝静寛院宮(和宮)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵[展示期間:7/19~8/3]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/22/807132bbc635.jpg)

《搔取 白綸子地桜牡丹藤源氏車模様》伝静寛院宮(和宮)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵[展示期間:7/19~8/3]

将軍の娘や正室たちは、婚礼調度を携えて大奥に入り、四季の装いや芸事を楽しむ日常を送りました。浄光院(鷹司信子)の女乗物はその優雅な暮らしぶりを今に伝えます。

《竹葵牡丹紋散蒔絵女乗物》浄光院(鷹司信子)所用 江戸時代 寛文4年(1664) 東京国立博物館蔵

江戸時代の大奥では歌舞伎もひそかな人気を集め、女性の歌舞伎役者による歌舞伎が、内部で演じられることもありました。今回一挙公開となる豪華な歌舞伎衣装は、大奥の文化的な側面を象徴する貴重な資料です。

坂東三津江が着用した歌舞伎衣装

時代の表舞台には立たなかったものの、それぞれの立場で責務を果たし、時に政治や文化を動かしてきた大奥の女性たち。知られざる歴史の一端が、美術と資料を通じて丁寧に描かれている展覧会です。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年7月18日 ]

![東京国立博物館 特別展「江戸☆大奥」会場より 《奥奉公出世双六》万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館蔵[展示期間:7/19~8/17]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/22/07aa82f9f98e.jpg)

![東京国立博物館 特別展「江戸☆大奥」会場より 《搔取 白綸子地桜牡丹藤源氏車模様》伝静寛院宮(和宮)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵[展示期間:7/19~8/3]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/22/807132bbc635.jpg)