IM

レポート

レポート

国立ロシア美術館所蔵 ロシア絵画の至宝展

東京富士美術館 | 東京都

ロシアから愛・夢・希望を込めて

ニコライ2世によって1895年に創設された、国立ロシア美術館。ロシア国内で最も古い美術館から、「愛」「夢」「希望」の3つのテーマに沿った絵画40点が、東京富士美術館にやってきました。風景や庶民の生活に焦点を当て、ロシア美術の精神性に迫ります。

0

イリヤ・レーピン《サトコ》1876年

(左から)ウラジーミル・ボロヴィコフスキー《アレクセイ・ロバノフ=ロストフスキー公とその妻アレクサンドラ王妃》1814年 / コンスタンチン・マコフスキー《サンクトペテルブルクの中庭》1850年代後半

ドミトリー・オシボフ《セミークの日の二人の少女》1860 - 1870年代

(左から)ワシーリー・マクシモフ《将来を夢見て》1868年 / ニコライ・ビモネンコ《キリスト降誕祭の占い》1888年

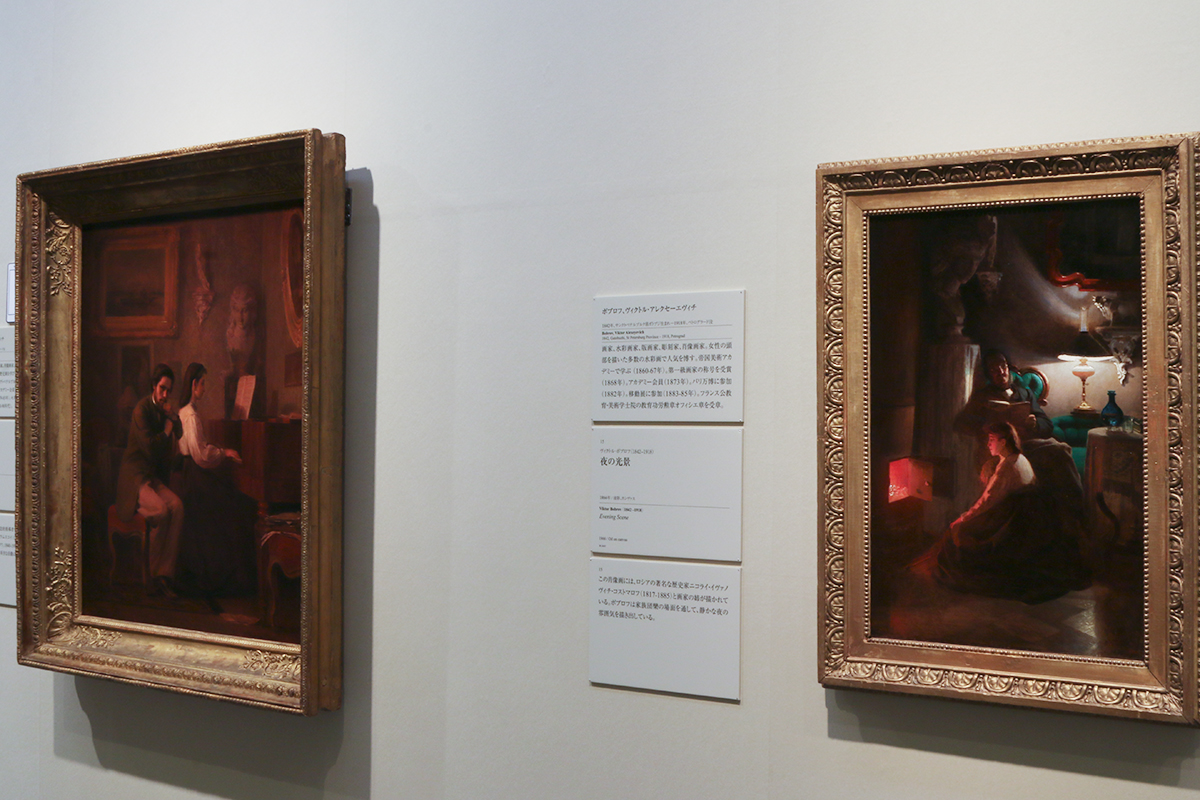

(左から)ニコライ・コシェレフ《音楽のレッスン》 / ヴィクトル・ボブロフ《夜の光景》

グリゴリー・ミャソエードフ《魔法円を鋤で掘る》1876年

(左から)イワン・シーシキン《嵐の前》1884年 / イワン・シーシキン《白樺の森の小川》1883年

(左から)アブラム・アルヒーボフ《ヴォルガ川にて》1889年 / ミハエル・ネステロフ《瞑想》1900年

イリア・レーピン《裸足のレフ・トルストイ》1901年

| 会場 | |

| 会期 | 2018年10月7日(日)~12月24日(月) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~17:00(受付は30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館。翌日火曜日が振替休館) |

| 住所 | 東京都八王子市谷野町492-1 |

| 電話 | 042-691-4511 |

| 公式サイト | http://www.fujibi.or.jp/ |

| 料金 | 大人 1300(1000)円/大高生 800(700)円/中小生 400(300)円/未就学児無料 ※新館常設展示室もご覧になれます ※土曜日は中小生無料 ※( )内は各種割引料金(20名以上の団体・65歳以上の方・当館メルマガ登録者ほか) ※障がい児者、付添者1名は半額(要証明) ※誕生日当日にご来館された方はご本人のみ無料(証明書をご提示下さい。休館日の場合は適用できません) |

| 展覧会詳細 | 国立ロシア美術館所蔵 ロシア絵画の至宝展 詳細情報 |