IM

レポート

レポート

歌仙兼定登場

永青文庫 | 東京都

雅を好む武将の愛刀

細川家ゆかりのコレクションを有する永青文庫、その中核には膨大な数の武具があります。永青文庫の創設者・細川護立が蒐集した名刀や、忠興ゆかりの武器武具などを紹介する展覧会が開催中です。

1

《刀 銘 濃州関住兼定作(歌仙兼定)》 室町時代(16世紀)、《歌仙拵》 江戸時代(17世紀)

国宝《刀 金象嵌名 光徳(花押)生駒讃岐守所持》 鎌倉時代(13世紀)

《脇差 銘 信長》室町時代(15世紀)、《黒塗刻鞘脇差拵》江戸時代(19世紀)

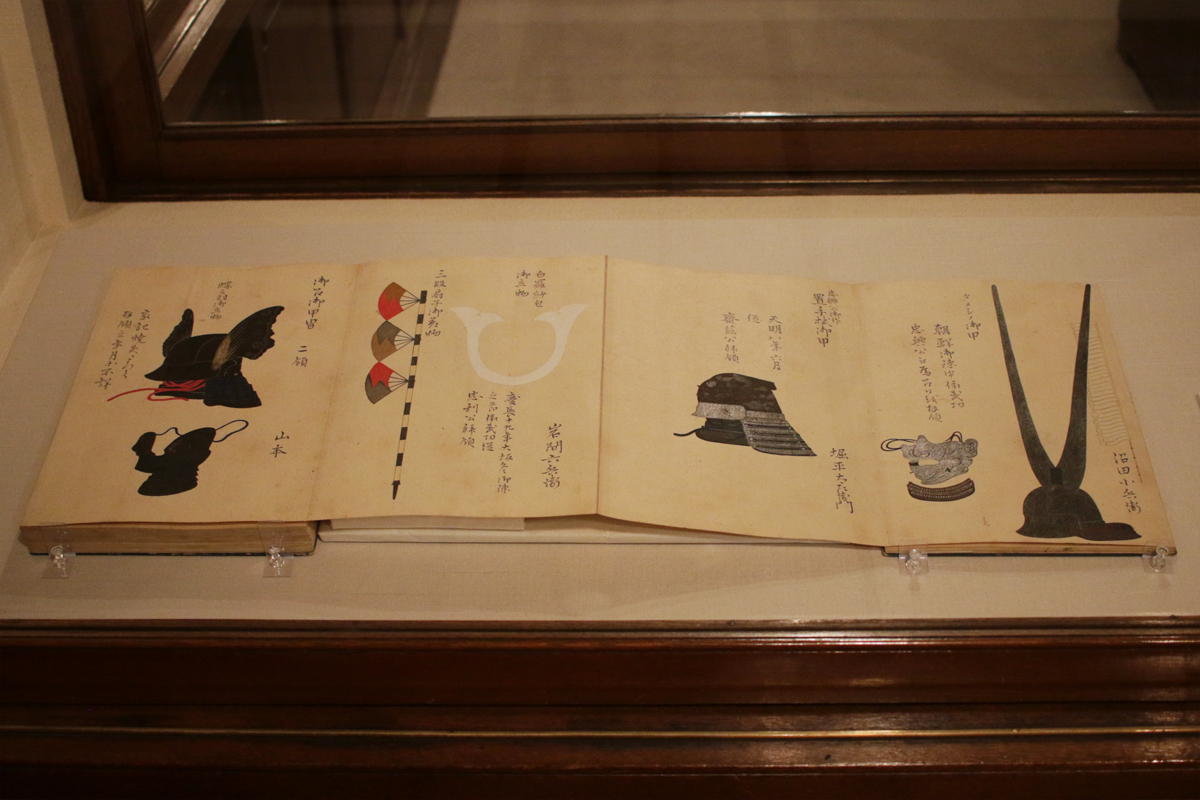

《御甲冑等之図(家中拝領品目録)》(図)松田次三兵衛・佐藤亀太郎(書)今村九八郎 文政10年(1827年)12月

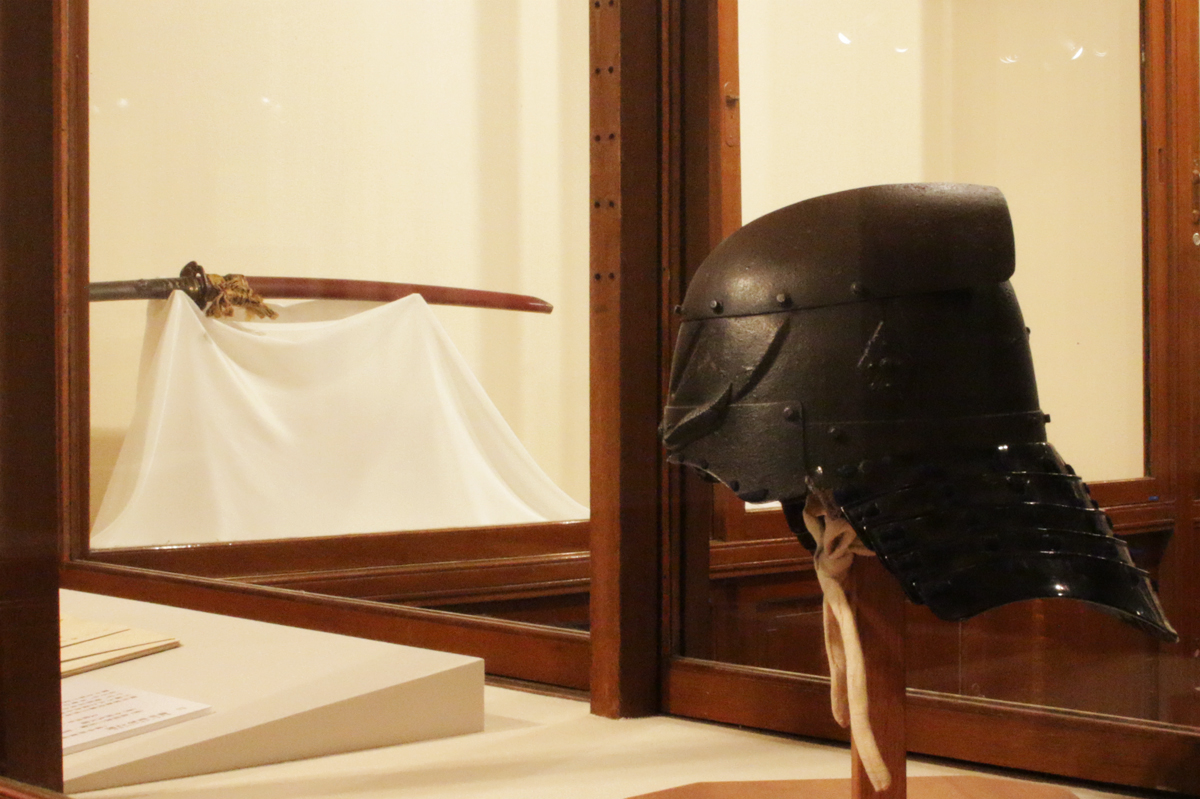

手前)《紺糸素懸威置手拭形兜》 江戸時代(17世紀)、奥)《武蔵拵》 江戸時代(19世紀)

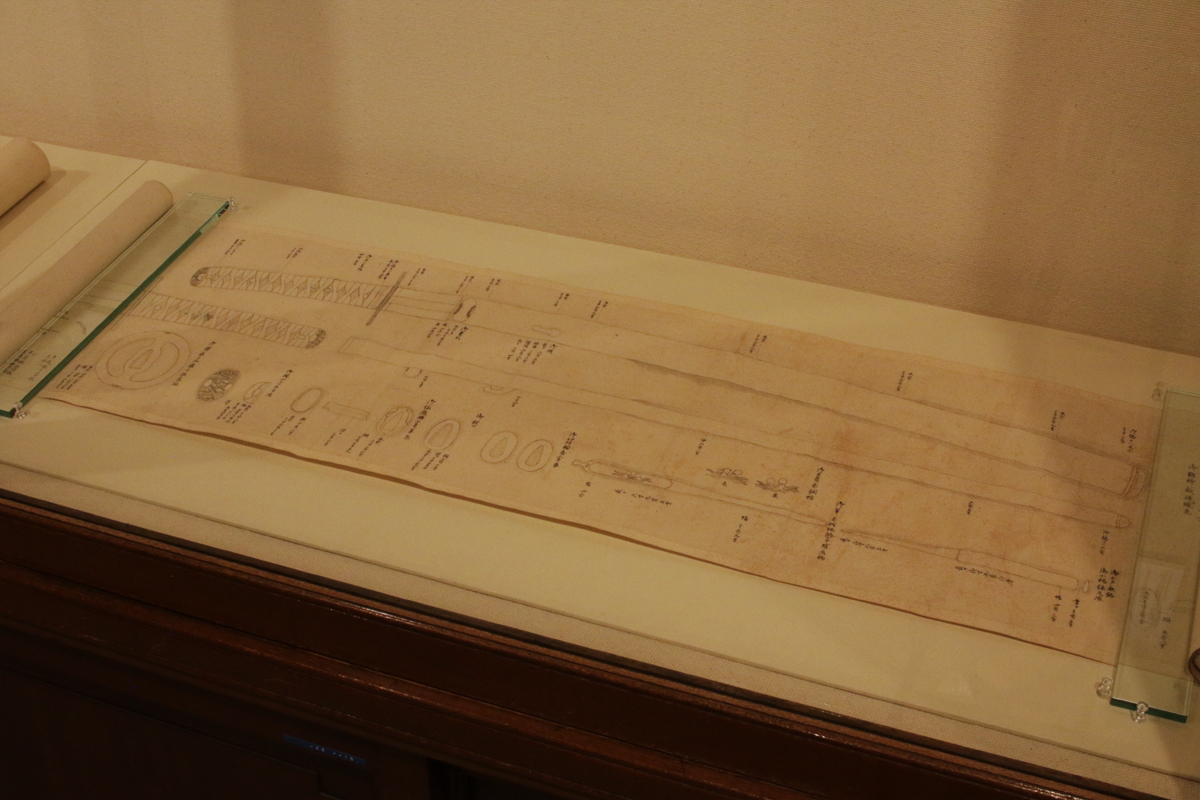

《三斎様御差 信長御刀之図》 安政6年(1859年)

左から)《草花蒔絵能管筒》、《葡萄唐草蒔絵能管筒》ともに江戸時代(18~19世紀)

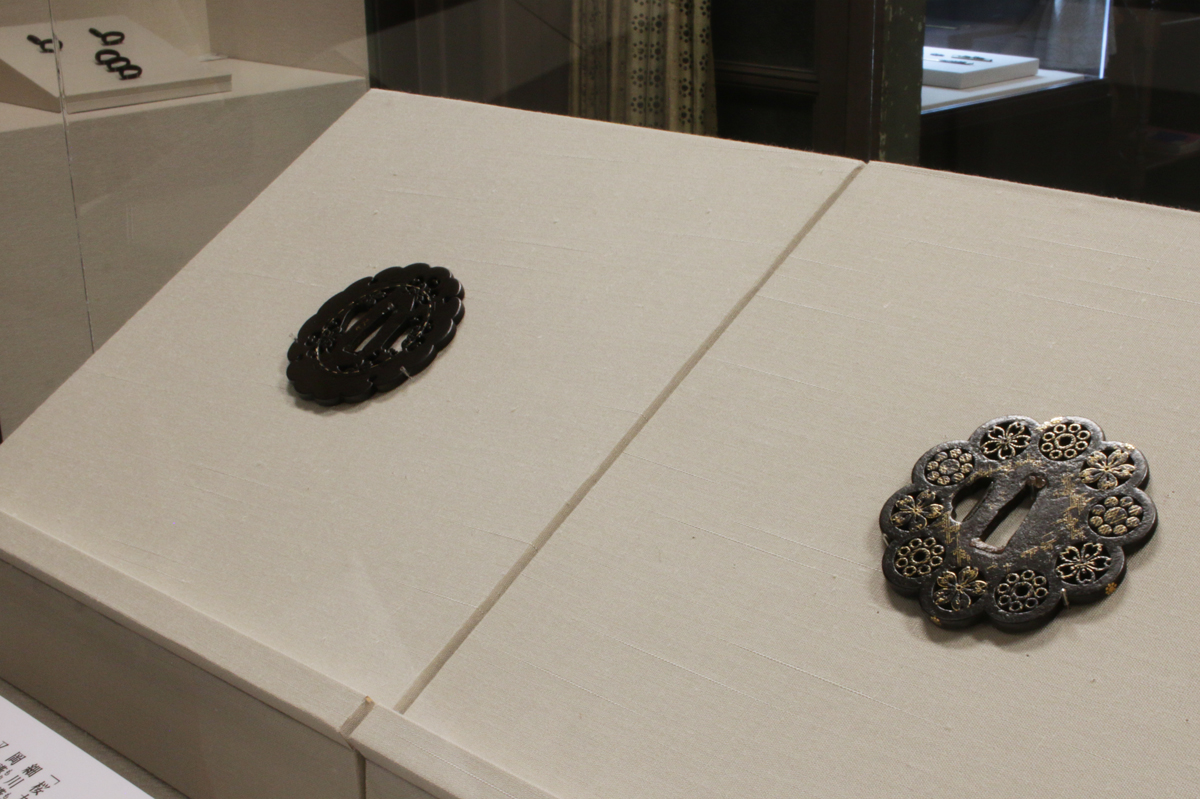

左から)《霞桜文透鐔 銘 又七》、《桜九曜紋透鐔 銘 又七》ともに林又七 江戸時代(17世紀)

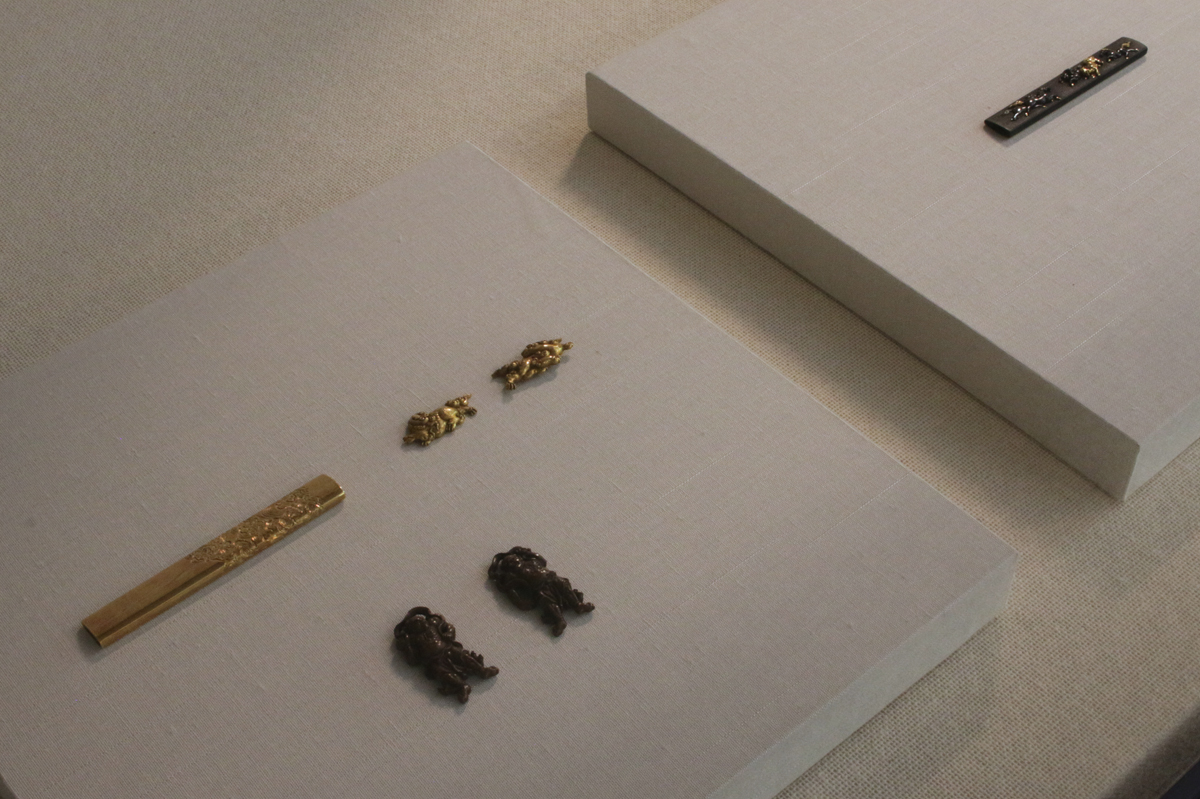

左から)《獅子図二所物》《仁王図目貫》ともに伝 横谷宗珉、《軍馬図小柄 銘 宗珉》横谷宗珉 江戸時代(18世紀)

| 会場 | |

| 会期 | 2016年7月9日(土)~2016年10月2日(日) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~16:30(入館は16:00まで) |

| 休館日 | 10:00~16:30(入館は16:00まで) 休館日 毎週月曜日(但し7月18日、9月19日は開館し、翌日休館) |

| 住所 | 東京都文京区目白台1-1-1 |

| 電話 | 03-3941-0850 |

| 公式サイト | http://www.eiseibunko.com/ |

| 料金 | 一般:1000円(団体10名以上は900円) シニア(70歳以上):800円(団体10名以上は700円) 大学・高校生:400円 中学生以下:無料 ※障害者手帳をご提示の方およびその介助者(1名)は無料 |

| 展覧会詳細 | 歌仙兼定登場 詳細情報 |

2015年にリリースされたPCブラウザゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」(略称:とうらぶ)。著名な刀剣が数多く登場し、ゲーム内に登場する刀剣を展示したミュージアムに若い女性が殺到する異例のブームには、ミュージアム業界も驚かされました。2015年には「刀剣女子」、2017年には「刀剣乱舞」が流行語大賞にノミネートされ、その勢いは今もとどまるところを知りません。ここでは「刀剣乱舞-ONLINE-」に実装された刀で、インターネットミュージアムが過去に取材したものをまとめました。(2018年1月25日更新)