美術作品を見て「えっ?」「おっ!」「うわぁ…」と、思わず心がざわつくような体験をしたことはないでしょうか。

サントリー美術館で開催中の展覧会「まだまだざわつく日本美術」は、そうした素直な気持ちを起点に、日本美術をもっと自由に楽しんでもらうことを目指しています。今回は6つのテーマに沿って、コレクションの新たな魅力を掘り下げていきます。

サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場入口

見た瞬間に何かが引っかかる、言葉にならない違和感がもっと見たいという好奇心をかき立てる――そんな「心ざわつく」作品や展示が、日本美術の奥深さを引き出します。

《袋法師絵巻》では、夕方から夜への時間経過が「異時同図法」によって描かれています。視線を追っていくと、大きな袋の下から法師の顔が現れ、見る者の感情の動きまでも巧みに誘導する構成となっています。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《袋法師絵巻》(部分)一巻 江戸時代 17~18世紀[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/08/063371d5d1da.jpg)

《袋法師絵巻》(部分)一巻 江戸時代 17~18世紀[全期間展示]

まず紹介されるのは「ぎゅうぎゅうする」。日本で古くから親しまれてきた「尽くし文」や「ものづくし絵」は、同じ種類のモチーフを集めて構成された装飾表現です。

《色絵寿字宝尽文八角皿》では、中央の「寿(壽)」字を8つの宝珠が囲み、周囲を多彩な宝物がぎっしりと埋め尽くしています。吉祥の意味を込めて配置された文様は、祝いの気持ちを強く表現しています。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 一枚 《色絵寿字宝尽文八角皿》鍋島藩窯 江戸時代 17世紀末〜18世紀初[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/e576d117fc6e.jpg)

《色絵寿字宝尽文八角皿》鍋島藩窯 一枚 江戸時代 17世紀末〜18世紀初[全期間展示]

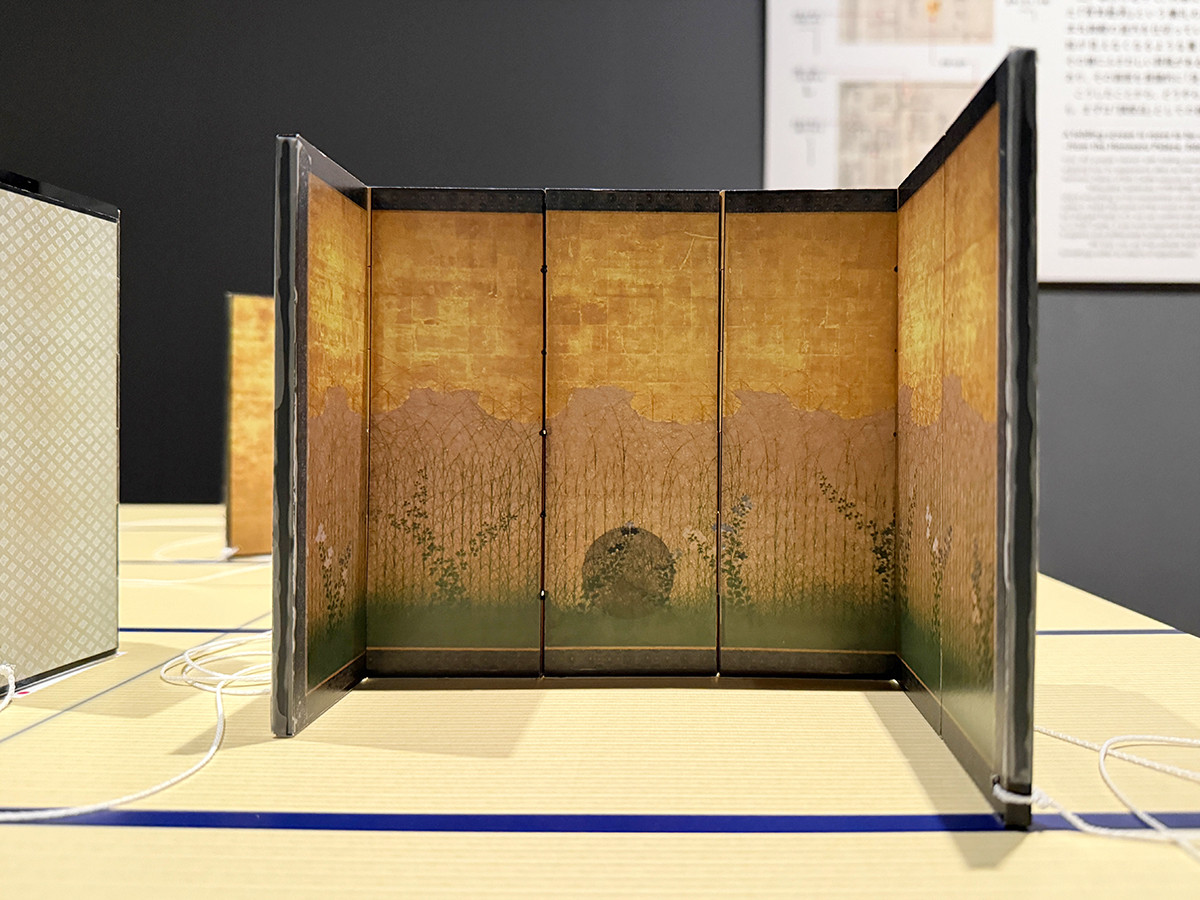

続いては「おりおりする」。空間を仕切る道具として使われてきた屛風は、展覧会では通常ジグザグに折られて展示されますが、描かれた屛風には不定形に折り曲げられた様子も見られます。

岸駒の《猛虎図屏風》は、迫力ある虎が描かれた作品。今回は「く」の字に折って展示することで、画面に奥行きが生まれ、虎の存在感がより際立っています。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《猛虎図屛風》岸駒 六曲一双のうち 文政5年(1822)[写真の右隻は7/2~7/28に展示。後期は左隻を展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/5f9456e51607.jpg)

《猛虎図屛風》岸駒 六曲一双のうち 文政5年(1822)[写真の右隻は7/2~7/28に展示。後期は左隻を展示]

第3章「らぶらぶする」では、多様な恋愛模様が取り上げられます。人物関係や物語背景を読み解くことで、複雑な愛の形を楽しむことができます。

《玉藻前草子絵巻》は、鳥羽院を病に陥れた妖狐・玉藻前の物語。正体を見破られ退治された後も殺生石となって害をなしますが、僧侶の供養によって成仏したと伝えられています。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《玉藻前草子絵巻 上・下巻》三巻のうち 江戸時代 17世紀[展示期間:7/2~7/28]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/4f75ed322dc3.jpg)

《玉藻前草子絵巻 上・下巻》三巻のうち 江戸時代 17世紀[展示期間:7/2~7/28]

次は「ぱたぱたする」。立体作品の図様を読み解くには、全方位から観察して構造を理解することが求められます。

《紫陽花螺鈿蒔絵重箱》では、紫陽花と鼓橋のモチーフが箱の四面をめぐって連なり、角の部分に波の高まりを配することで立体感と動きを演出しています。作品を一周することで、図様の流れと作り手の意図が見えてきます。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《紫陽花螺鈿蒔絵重箱》一合 江戸時代 17世紀[展示期間:7/2~7/28]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/9bc7d71ac856.jpg)

《紫陽花螺鈿蒔絵重箱》一合 江戸時代 17世紀[展示期間:7/2~7/28]

「ちくちくする」では、青森・津軽地方で生まれた刺しゅう技法「こぎん刺し」に注目。展示では基本模様「モドコ」や地域ごとの特徴を、作品や模型で紹介しています。

晴れ着として仕立てられた着物が着古され、労働着として再利用された背景には、刺し手の生活や思いが込められています。こぎん刺しは、単一模様が並ぶ「東こぎん」、まじない模様などが入ることが多い「西こぎん」、太い横縞が特徴の「三縞こぎん」の3種類に分類されます。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より (左から)《東こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀 / 《西こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀 / 《三縞こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀[すべて展示期間:7/2~7/28]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/6d8dce5841c1.jpg)

(左から)《東こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀 / 《西こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀 / 《三縞こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀[すべて展示期間:7/2~7/28]

やや変化球の「しゅうしゅうする」では、コレクターたちの収集熱に焦点を当てています。収納箱やエピソードから、彼らの情熱や研究姿勢が垣間見えます。

《髪飾用具並びに文献類》は、医師であり遊廓研究者の上林豊明が集めた旧蔵品。箱に添えられたメモからは、研究者としてのまなざしが感じられます。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《髪飾用具並びに文献類》709件のうち 江戸~大正時代 17~20世紀[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/2b8cc9082668.jpg)

《髪飾用具並びに文献類》709件のうち 江戸~大正時代 17~20世紀[全期間展示]

エピローグでは、サントリー美術館の記念すべき収蔵品第1号、《朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足》が登場します。

豊臣秀吉の甥・秀次の所用と伝わるこの具足は、美術館の開館当初には展示室の入口に据えられ、来館者を迎える重要な存在でした。

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足》一具 桃山時代 16〜17世紀[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/8c96b3093d14.jpg)

《朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足》一具 桃山時代 16〜17世紀[全期間展示]

日常の感覚や素直な驚きを手がかりに、思わず“ざわつく”ような作品に出会える本展。構えずに見ることで、日本美術の奥深さと面白さをあらためて感じることができるでしょう。 [ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年7月27日 ]

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《袋法師絵巻》(部分)一巻 江戸時代 17~18世紀[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/08/063371d5d1da.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 一枚 《色絵寿字宝尽文八角皿》鍋島藩窯 江戸時代 17世紀末〜18世紀初[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/e576d117fc6e.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《猛虎図屛風》岸駒 六曲一双のうち 文政5年(1822)[写真の右隻は7/2~7/28に展示。後期は左隻を展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/5f9456e51607.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《玉藻前草子絵巻 上・下巻》三巻のうち 江戸時代 17世紀[展示期間:7/2~7/28]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/4f75ed322dc3.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《紫陽花螺鈿蒔絵重箱》一合 江戸時代 17世紀[展示期間:7/2~7/28]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/9bc7d71ac856.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より (左から)《東こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀 / 《西こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀 / 《三縞こぎん 身頃》一枚 江戸〜明治時代 19世紀[すべて展示期間:7/2~7/28]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/6d8dce5841c1.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《髪飾用具並びに文献類》709件のうち 江戸~大正時代 17~20世紀[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/2b8cc9082668.jpg)

![サントリー美術館「まだまだざわつく日本美術」会場より 《朱漆塗矢筈札紺糸素懸威具足》一具 桃山時代 16〜17世紀[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/06/8c96b3093d14.jpg)