猛暑の日本から、4万年前の氷と雪に覆われた世界へ。氷河期の地球では、巨大なマンモスやナウマンゾウ、ネアンデルタール人、クロマニョン人など、現代とはまったく異なる環境で動物と人類が生きていました。

大陸から日本列島へ、命の運命はどう分かれたのか?命と環境が交錯した“極寒期”の謎に、多角的な視点から迫る展覧会が、国立科学博物館で開催中です。

国立科学博物館「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」会場入口

氷河期のヨーロッパを舞台にした第1章では、ケナガマンモスやケサイなどの巨大哺乳類「メガファウナ」が登場。過酷な気候の中、草原環境に適応して生き延びた動物たちが紹介されます。

長い体毛や大きな体を持つマンモスのほか、レミングやナキウサギといった小動物もこの「マンモス動物群」を構成していました。

最終氷期に繁栄したマンモス動物群

ライオンやハイエナなどの肉食動物も、草食動物を追って氷河期のステップ地帯に進出しました。

洞窟から出土した化石は、こうした動物たちが寝床や冬ごもりの場として洞窟を利用していた可能性を示しており、当時の生態を知る重要な手がかりとなっています。

肉食動物の放散

最終氷期末には、マンモスやケサイ、ホラアナグマ、ネアンデルタール人などが一斉に姿を消しました。

温暖化による草原の縮小に加え、人類の拡散や狩猟圧、資源の競合など、自然と人為が複雑に絡み合った絶滅の謎は、今なお完全には解明されていません。

メガファウナはなぜ消えた?

第2章では、ネアンデルタール人とクロマニョン人(ホモ・サピエンス)に焦点を当て、身体のつくりや文化、道具の違いなどから、その生存戦略の差を読み解きます。

2010年の研究で、両者は中東で交雑していた可能性が高まり、現代人のDNAにもその痕跡が残っていることが分かっています。

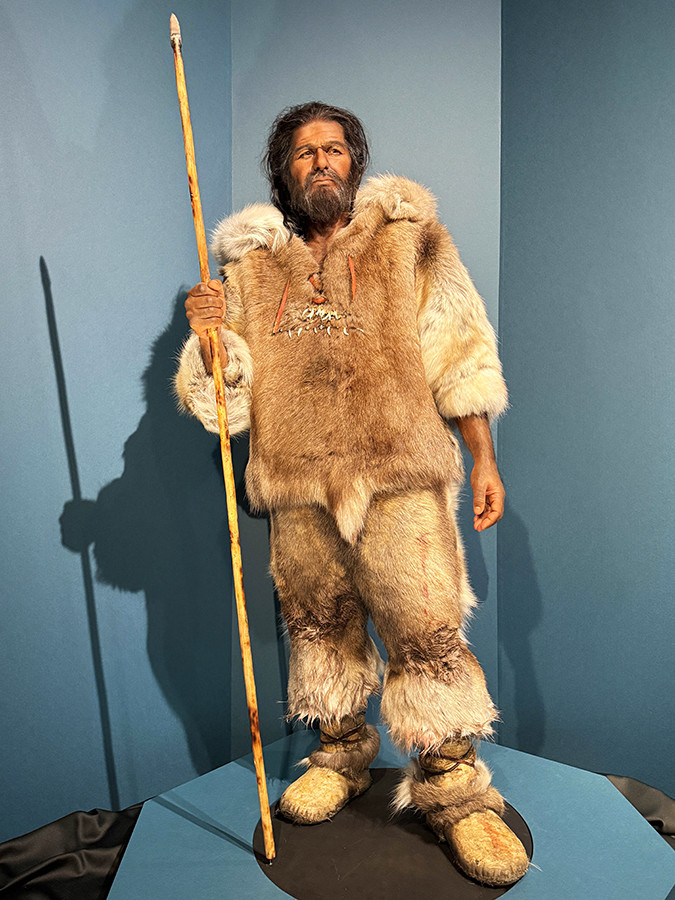

ネアンデルタール人の復元模型 パリ国立自然史博物館 ©2019 Sculpture ELISABETH DAYNES, France

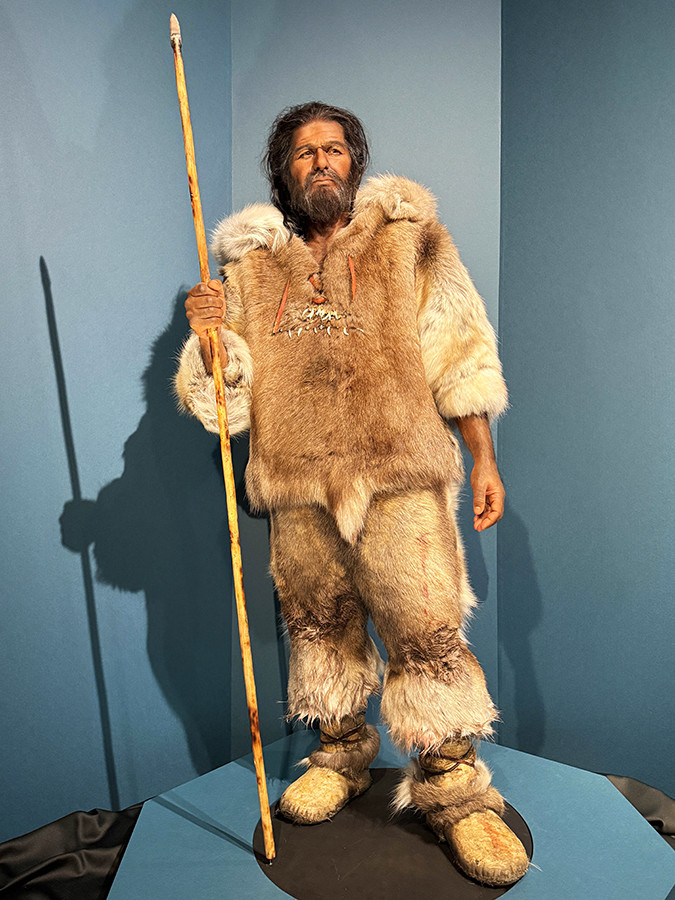

ネアンデルタール人はがっしりとした体つきで、接近戦向きの石器を使って狩りをしていたと考えられています。一方クロマニョン人は、遠距離の飛び道具を使い、芸術品や儀式具などからも社会性の高さがうかがえます。

かつてはクロマニョン人が文化的に優れていたとされましたが、近年ではネアンデルタール人にも表現力があった可能性が指摘されています。

クロマニョン人の復元模型 パリ国立自然史博物館 @2025 Sculpture ELISABETH DAYNES, France

第3章「氷河期の日本列島」では、日本独自の動物相や、最初期の人類の生活に迫ります。

海水面の低下で大陸と地続きになった日本には、ナウマンゾウやヤベオオツノジカなどの大型哺乳類が渡来し、現生種と共存していました。

日本の更新世哺乳動物相

沖縄で発見された「港川1号人」は、約153cmの小柄な成人男性の骨格で、島嶼(とうしょ)という特殊な環境の中で進化した姿だと考えられています。

骨や歯の痕跡からは、厳しい環境の中で力強く生きた旧石器時代の人々の姿が浮かび上がります。

港川人 東京大学総合研究博物館

4万年前の氷河期は、現代人の祖先やさまざまな動物たちが、気候や環境の激変とどう向き合ってきたかを物語る時代です。

自然と命の歴史にふれるこの展覧会、家族での鑑賞もおすすめです。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年7月11日 ]