東京藝術大学大学美術館が誇る約3万件のコレクション。その成り立ちは、学生が先人の名作に学ぶために収集された教育資料にあります。

「藝大コレクション展2025 名品リミックス!」は、こうした“学びの源泉”に改めて光をあて、名品から模写、スケッチまでを通して芸術教育の歩みをひもく展覧会。藝大ならではの多彩な名品群が一堂に会します。

東京藝術大学大学美術館「藝大コレクション展2025 名品リミックス!」会場入口

東京美術学校(現・東京藝術大学)の収集方針を最初に定めたのは、開校準備の中心的メンバーで、のちに校長となる岡倉天心です。天心は、新たな美術の創造には参考となる作品や資料が必要だと考え、古美術の優品や学校関係者の作品を積極的に収集しました。

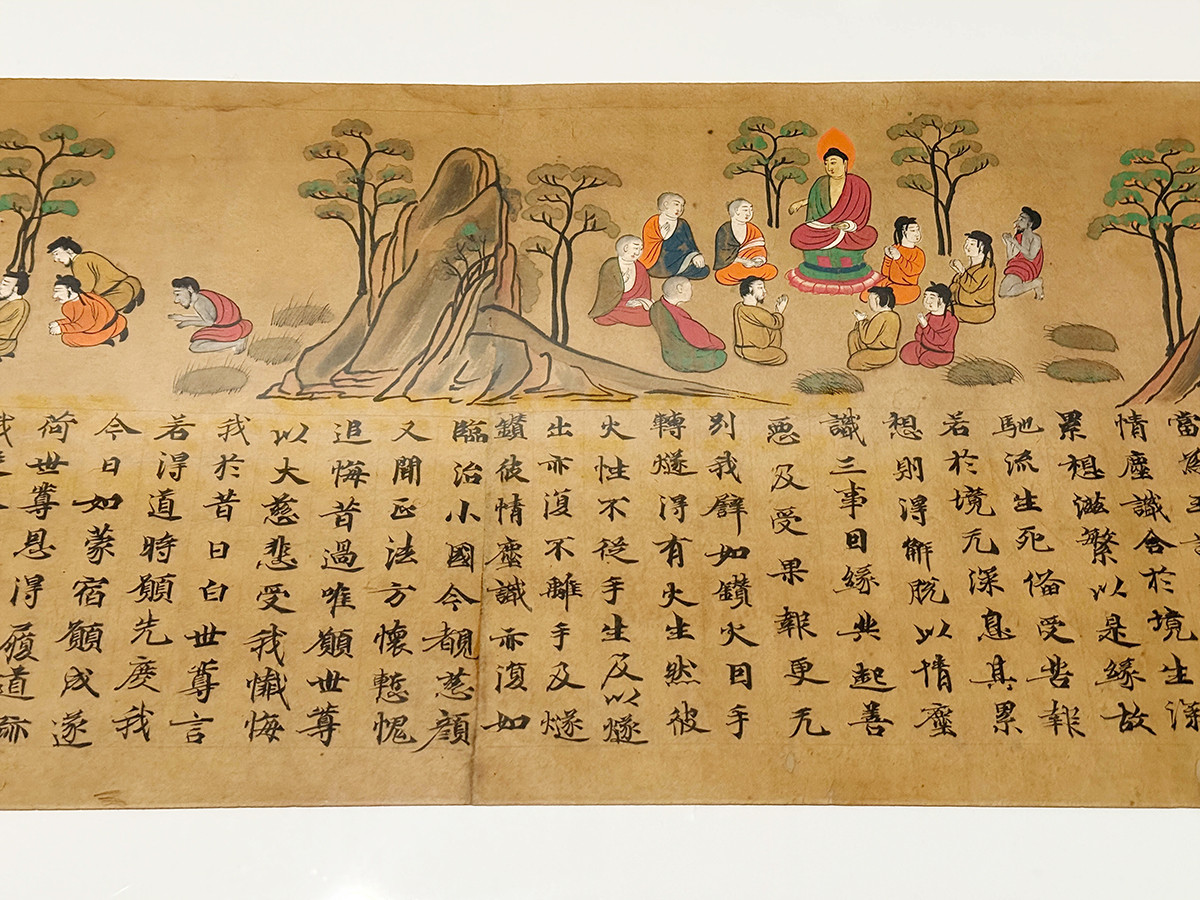

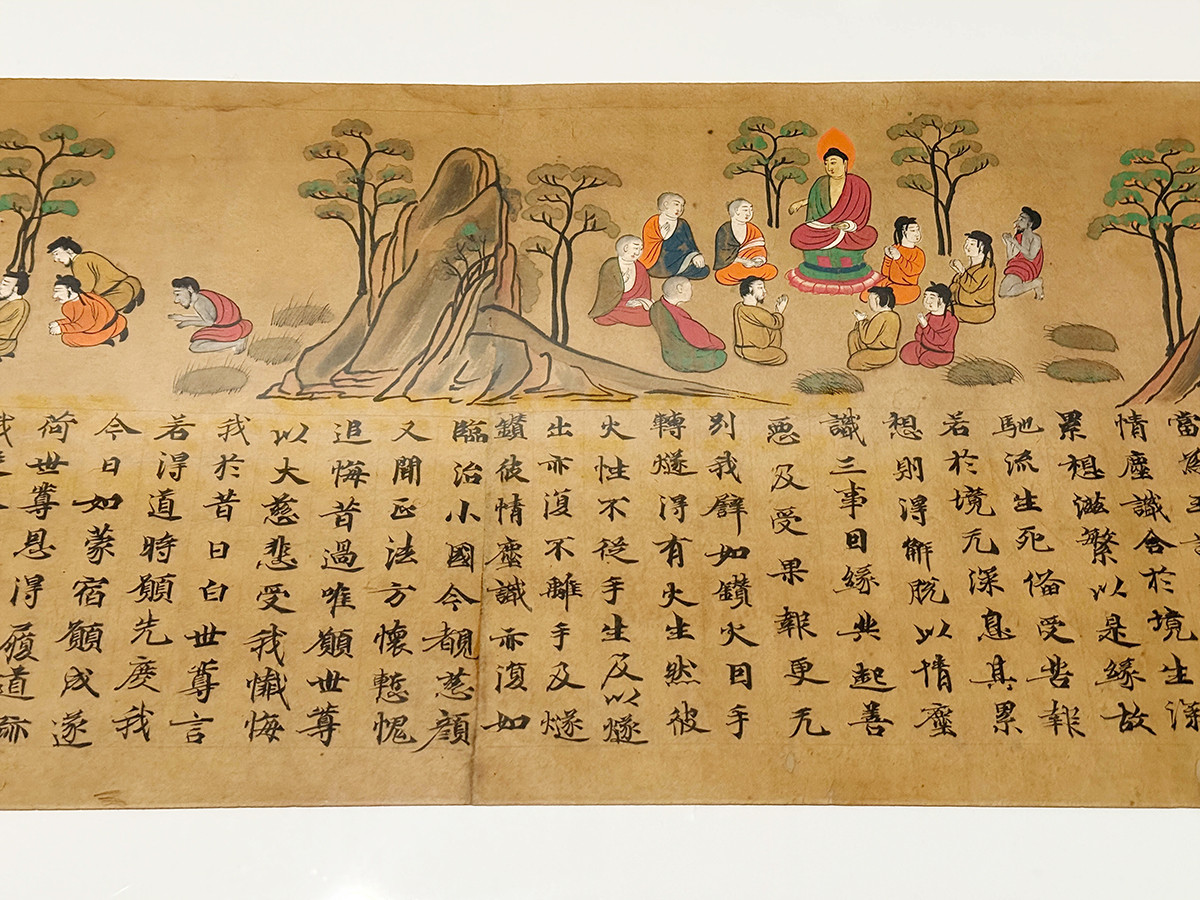

最初期の収集品である《絵因果経》は、天平時代の貴重な作例として購入されたもの。複数現存する絵因果経の中でも、藝大本は特に和様化が進んでいます。

国宝《絵因果経》天平時代・8世紀後半

将来の研究・教育に活用する構想のもと、教員の作品も早くから収集されてきました。開校の年に収蔵された絵画科初代主任教諭・橋本雅邦の《白雲紅樹》は、その代表作です。

伝統的な狩野派の様式を基盤としつつ、西洋の遠近法や写実表現を積極的に取り入れた本作は、近代日本画黎明期を代表する名品。第3回内国勧業博覧会で妙技一等賞を受けています。

重要文化財 橋本雅邦《白雲紅樹》明治23年(1890)

高橋由一が新吉原の四代目小稲をモデルに描いた《花魁》は、日本の油彩画黎明期を代表する肖像画です。由一は油彩の鮮やかな発色と対象の質感に迫る表現力を駆使して、花魁のよそおいを化粧や衣装の細部に至るまで丹念に描きました。

2023年度に保存修理が行われた結果、由一の卓越した筆触や質感描写が鮮やかに蘇りました。

重要文化財 高橋由一《花魁》明治5年(1872)

東京藝術大学では、教員の退任記念展を大学美術館で開催する伝統があります。退任時に作品を寄贈する教員も多く、これらは未来の学生教育への遺産ともいえます。

本展では、近年退任した教員から寄贈された作品を収蔵後初めて公開しています。

坂田哲也の《わたしの肖像》は、異質なモチーフで人体像を構成した独創的な自画像です。手塚雄二は学部主席として受賞したサロン・ド・プランタン賞の卒業制作《夢模様》を寄贈しています。

(左から)坂田哲也《わたしの肖像》平成17年(2005)/手塚雄二《夢模様》昭和55年(1980)

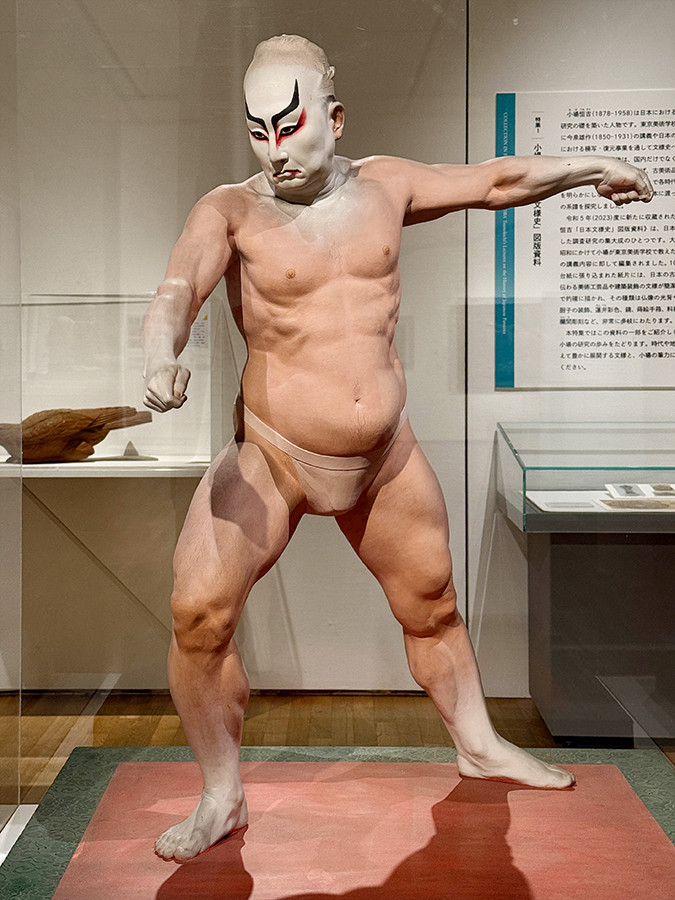

平櫛田中は高村光雲に師事して木彫家としての道を歩み、帝室技芸員にも任命されています。東京藝術大学でも木彫を指導。「優れた作品を自らの目で見ること」を重んじて、教育に尽力しました。

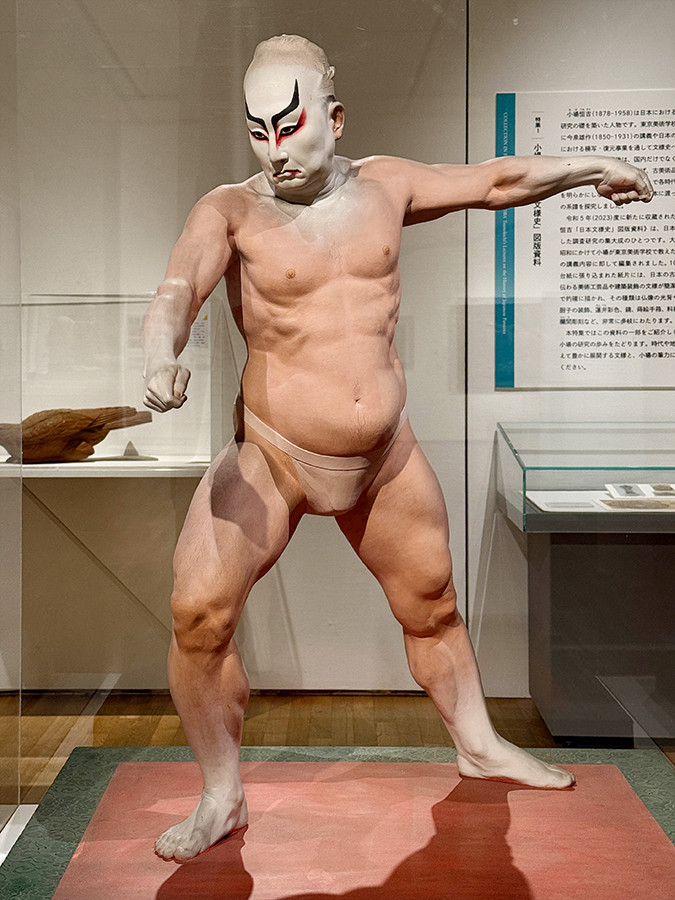

平櫛田中は、歌舞伎舞踊「春興鏡獅子」に出演した六代目尾上菊五郎をモデルに《鏡獅子》を制作。《鏡獅子試作》はその試作で、舞踏の躍動を正確に表現するため、裸体像で制作しました。

平櫛田中《鏡獅子試作》昭和13年(1938)

平櫛田中《鏡獅子》昭和15年(1940)

狩野家に伝わる「滑稽仏画」(《麻布一本松狩野家資料》より)は、探幽様式をよく伝える模本。幕府の御用絵師だった狩野派ですが、この作品は風刺と機知に満ちたユーモアあふれる世界です。

鉄砲をかまえる観音のそばでは龍女が火縄の準備をし、観音は射撃の訓練に励んでいるようです。

《麻布一本松狩野家資料》より「滑稽仏画」江戸時代・19世紀

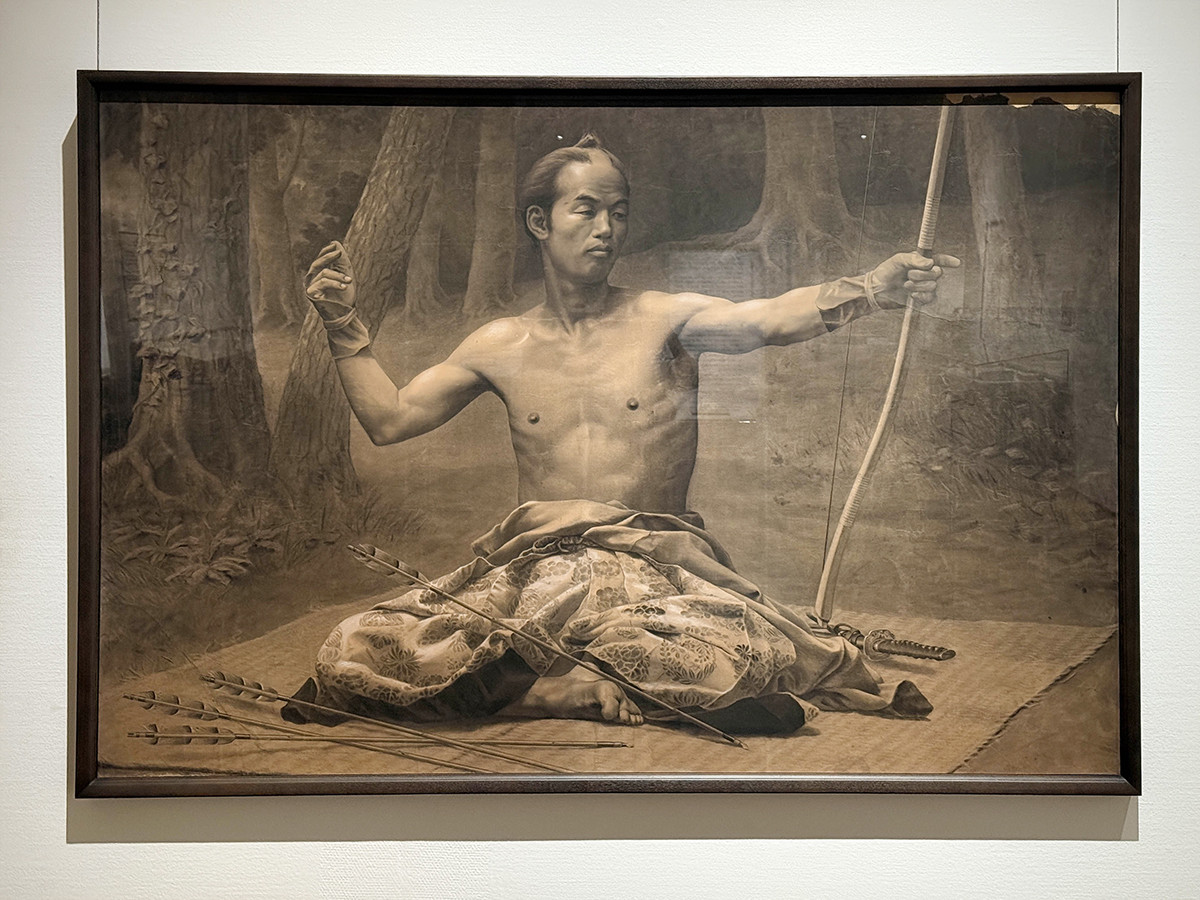

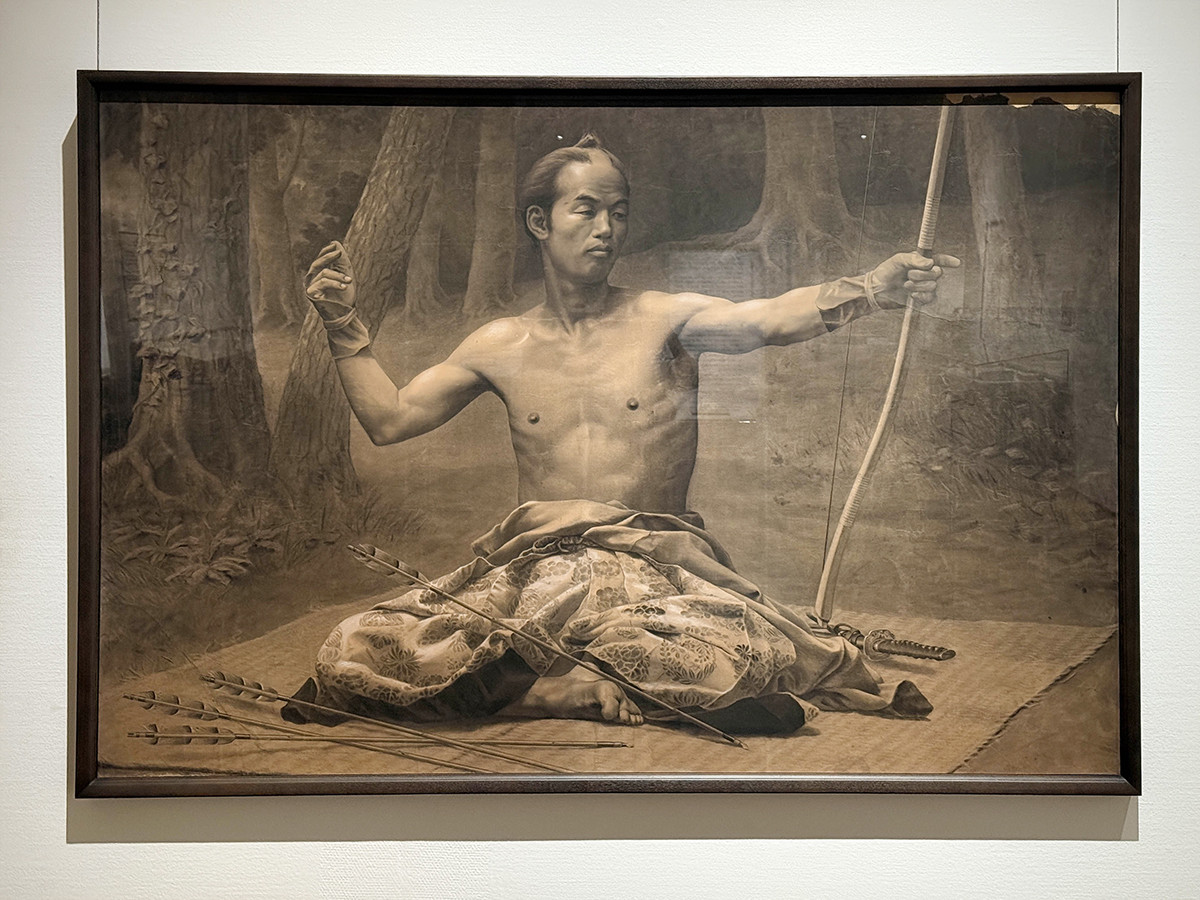

目を引く大作は、中丸精十郎《弓手》。大型の木炭画です。中丸は工部美術学校でフォンタネージやサン・ジョバンニに学び、のちに多くの後進を育てました。

人物画教育の一環として描かれたと考えられ、構図や陰影に写実性が光ります。長く教育資料として親しまれてきました。

中丸精十郎《弓手》明治時代・19世紀

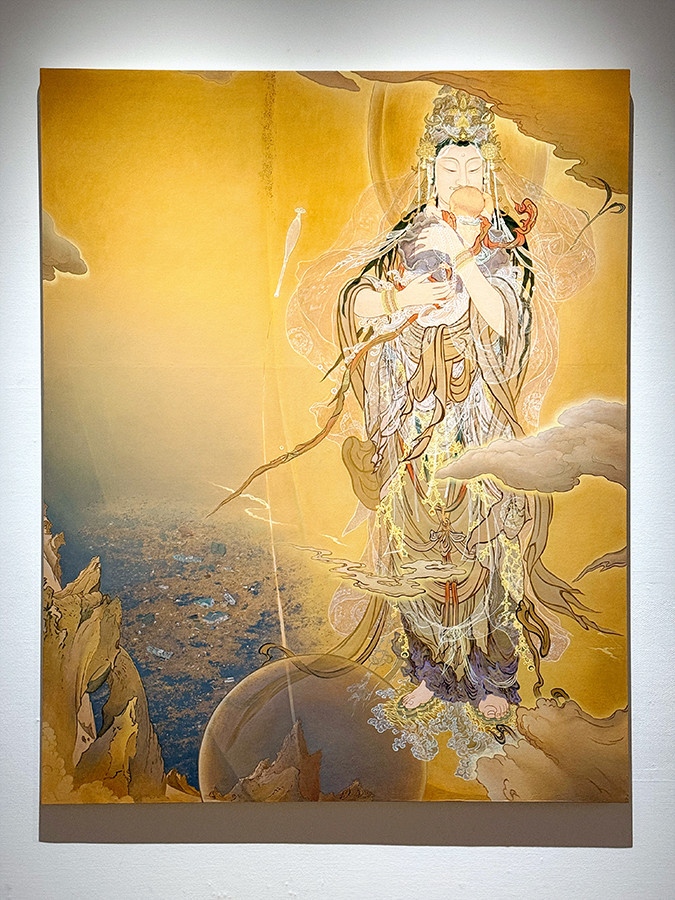

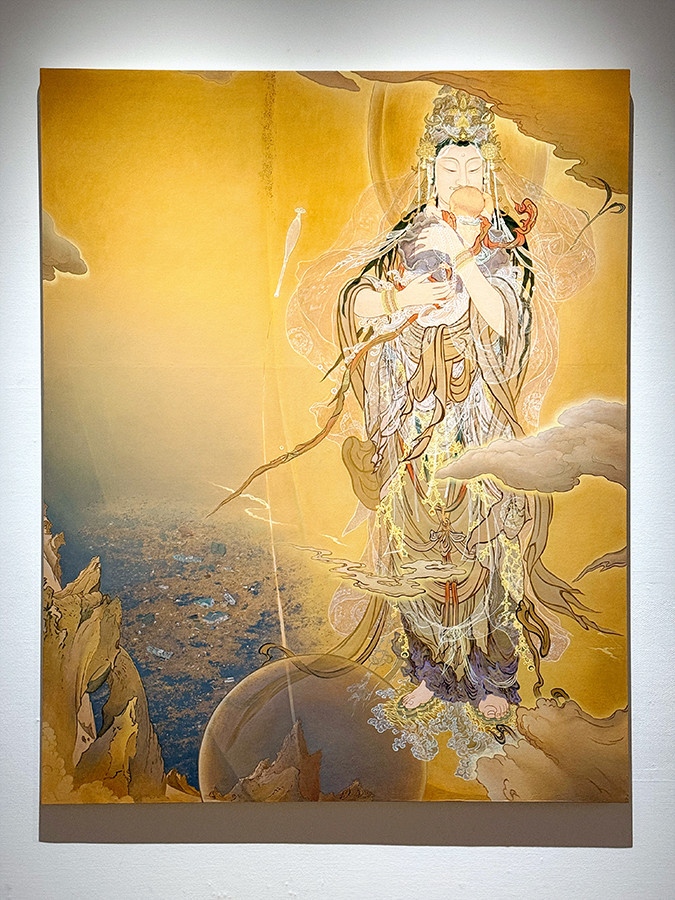

現代作家・福田美蘭による《秋一悲母観音》は、狩野芳崖《悲母観音》(東京藝術大学蔵)をモチーフに、東日本大震災の被災地への祈りを込めて描かれた作品です。

津波に飲み込まれた瓦礫の中、悲母観音は水瓶も柳の枝も手放し、赤子を抱きしめる姿で描かれます。母子の抱擁は、苦難の中にある人々を包み込むような慈愛に満ちています。

福田美蘭《秋一悲母観音》平成24年(2012)

藝大コレクションの礎を築いた名品から、現代の教員や学生たちが紡ぐ新たな表現まで、150年を超える芸術教育の歩みをたどることができる展覧会です。

過去と現在、そして未来をつなぐ藝大の“学びの系譜”に、ぜひ触れてみてください。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年10月6日 ]