IM

レポート

レポート

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展

国立新美術館 | 東京都

「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」が初来日

世界でも有数のルノワール・コレクションを誇るオルセー美術館とオランジュリー美術館から、ルノワールの傑作が多数集結。注目はルノワールの印象派時代の最高傑作として名高い《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》。待望の初来日です。

0

《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》1876年 オルセー美術館

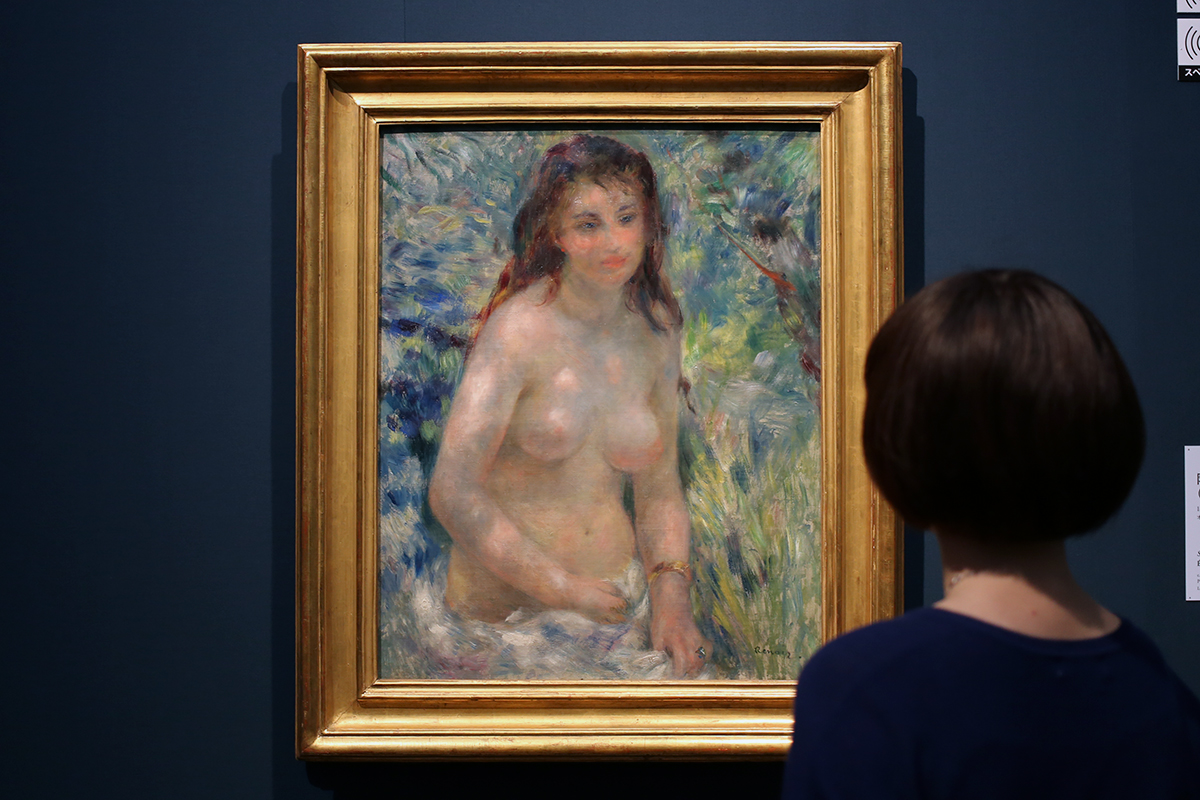

《陽光のなかの裸婦(エチュード、トルソ、光の効果)》1876年頃 オルセー美術館

(左から)《ジョゼフ・ル・クール夫人》1866年 オルセー美術館 / 《ウィリアム・シスレー》1864年 オルセー美術館

(左から)《都会のダンス》1883年 オルセー美術館 / 《田舎のダンス》1883年 オルセー美術館

(左から)《浴女(左向きに座り腕を拭く裸婦)》1900-1902年頃 オルセー美術館 / 《座る裸婦》あるいは《身づくろい》1890年頃 オルセー美術館

《ガブリエルとジャン》1895年 オランジュリー美術館

《ピアノを弾く少女たち》1892年 オルセー美術館

(左から)《大きな裸婦》あるいは《クッションにもたれる裸婦》1907年 オルセー美術館 / 《横たわる裸婦(ガブリエル)》1906年頃 オランジュリー美術館

《浴女たち》1918-1919年 オルセー美術館

| 会場 | |

| 会期 | 2016年4月27日(水)~8月22日(月) 会期終了 |

| 開館時間 | <企画展> 10:00~18:00 ※当面の間、夜間開館は行いません。 ※入場は閉館の30分前まで <公募展> 10:00~18:00 ※美術団体によって、異なる場合があります。 ※入場は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 毎週火曜日 *ただし5月3日(火・祝)、8月16日(火)は開館 |

| 住所 | 東京都港区六本木7-22-2 |

| 電話 | 03-5777-8600(ハローダイヤル) 03-5777-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | http://renoir.exhn.jp/ |

| 料金 | 一般 1,600(1,400)円/大学生 1,200(1,000)円/高校生 800(600)円 *団体は20名以上 *中学生以下無料 *障害者手帳をお持ちの方と付添の方1名は無料 *高校生無料観覧日については追って発表します |

| 展覧会詳細 | オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展 詳細情報 |