小惑星の衝突、火山活動、そして急激な気候変動...。地球の長い歴史の中で、生命は繰り返し絶滅の危機に直面してきました。大量の生物が姿を消す一方で、この危機を乗り越えた生命は新たな進化を遂げ、地球に多様な生態系を築いてきたのです。

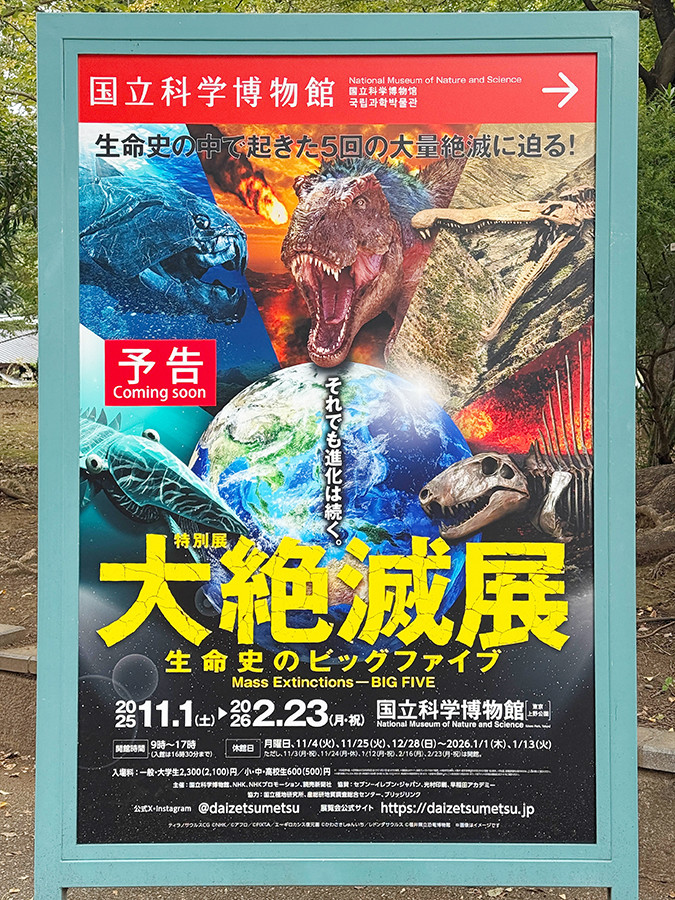

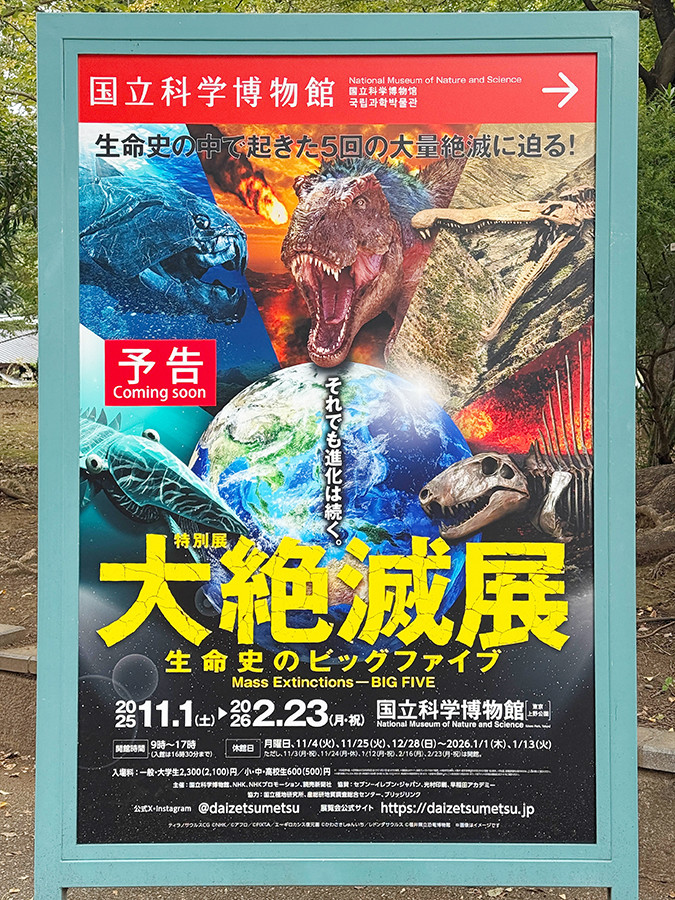

これまでに地球上で起きた5回の大規模な絶滅「ビッグファイブ」に焦点を当てた展覧会が、国立科学博物館で開催。化石や岩石に残された確かな証拠をもとに、生命が直面した危機と、そこからの力強い再生の物語を体感することができます。

国立科学博物館「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」

進化の陰で日常的に起こる「通常絶滅」とは異なり、短期間に多種多様な生物群が絶滅した現象が「大量絶滅」、すなわち「大絶滅」です。

顕生代(5億4,100万年前~)に5回発生したこの大量絶滅では、時には種の90%を超える生物が絶滅し、地球の生態系に甚大な影響を与えました。

「プロローグ」

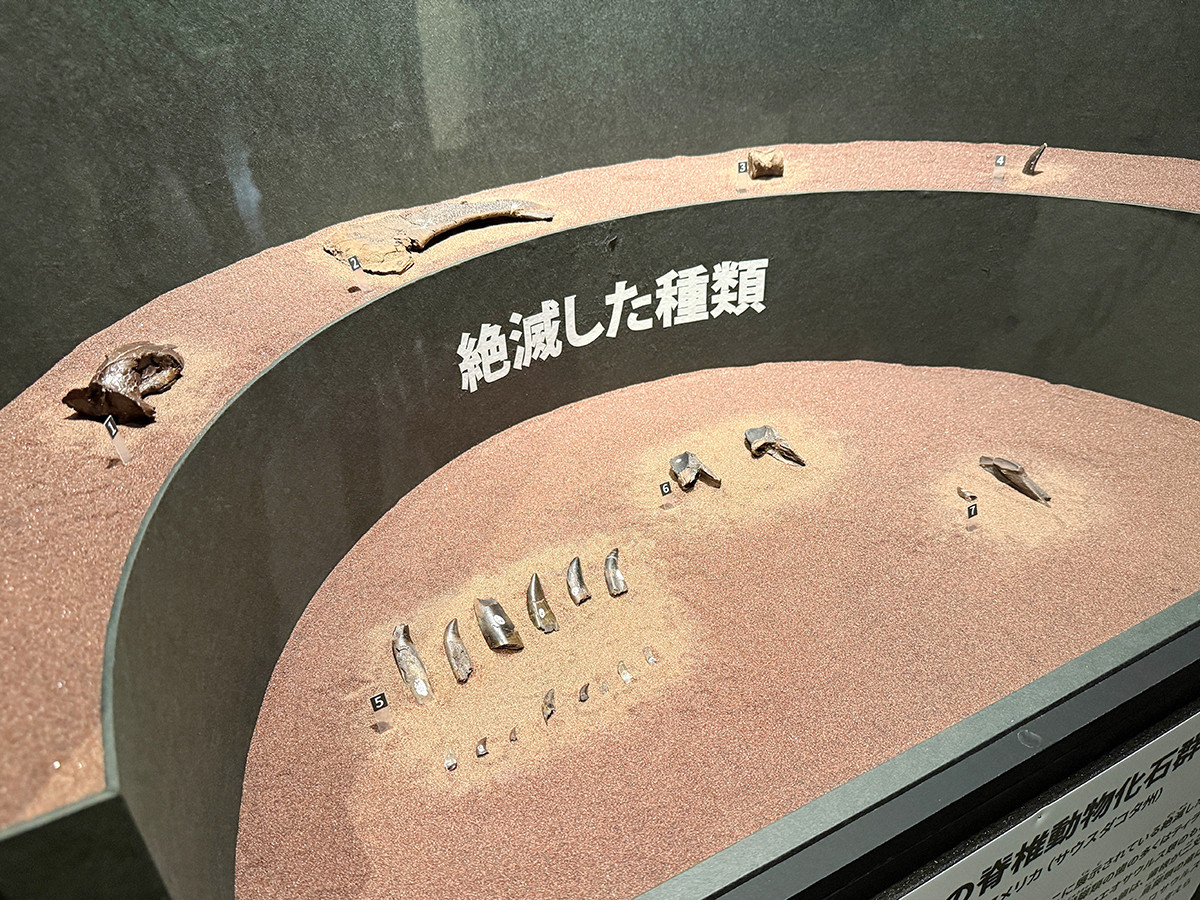

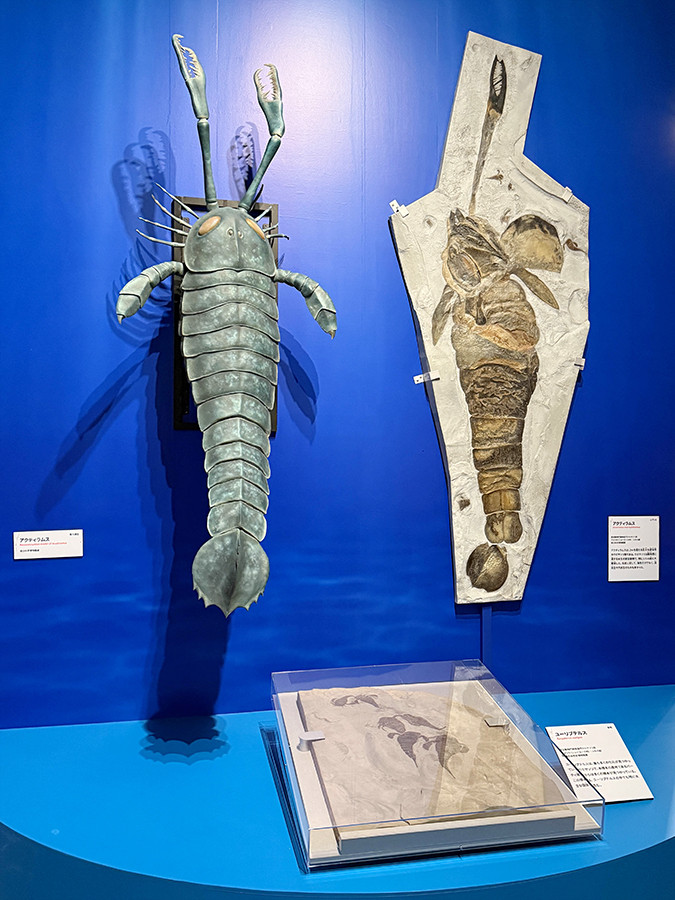

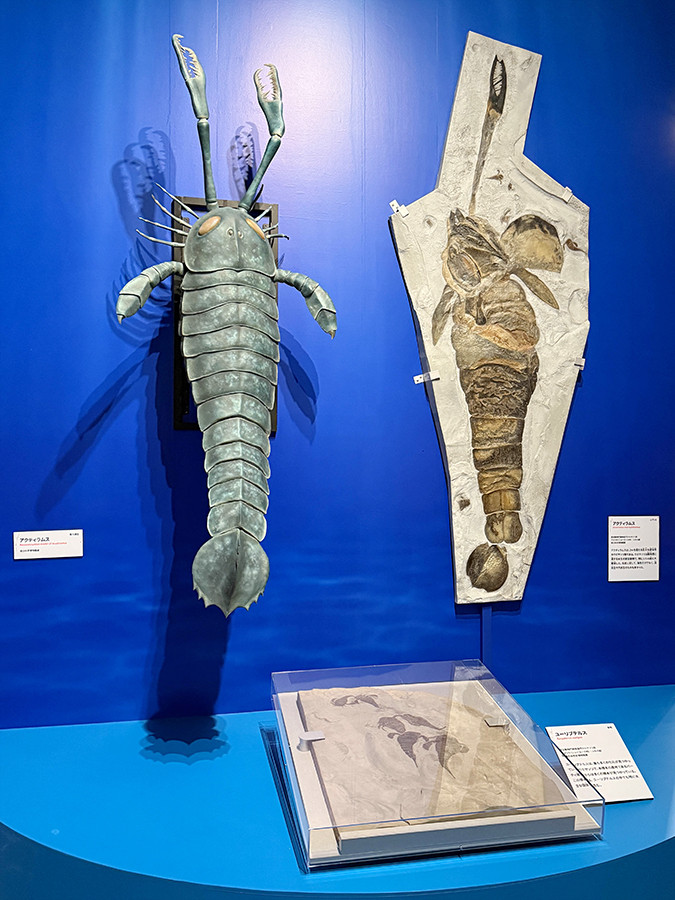

第1章では、ビッグファイブの中で2番目に大きな絶滅であるオルドビス紀末の大量絶滅を紹介しています。この絶滅では、海域の種の約86%が消滅しました。

絶滅は約100万年の間に2段階で発生。1回目は急激な寒冷化と海水準の低下、2回目はその後の温暖化と海洋の貧酸素化(ひんさんそか)が原因となりました。

第1章「O-S境界 海の環境の多様化 約4億4,400万年前」

1回目の絶滅を引き起こしたのは、大規模な火山活動です。火山灰の降下や火山岩の風化により大気中の二酸化炭素(CO₂)が吸収され、寒冷化が進行して氷床が拡大しました。

この結果、海水準が約80mも低下し、多くの生物が生息していた浅海環境が失われました。

第1章「O-S境界 海の環境の多様化 約4億4,400万年前」

第2章は、ビッグファイブの中で最も規模が小さかったデボン紀後期の大量絶滅をテーマにしています。絶滅したのは海の生物種の42〜69%で、陸域での影響は限定的でした。

水温が7℃も低下する寒冷化に加え、地球規模での海洋無酸素事変が起こり、生物礁の60〜90%が失われ、三葉虫やアンモナイトなどが大きな影響を受けました。

第2章「F-F境界 陸上生態系の発展 約3億8,000万年前~約3億6,000万年前」

この絶滅は、東シベリアでの大規模噴火や、陸上の森林による大気中CO2の消費による急激な寒冷化だと考えられています。

デボン紀の海で繁栄した顎のある「甲冑魚」の仲間、板皮類もこの時期に大きく多様性を減らし、直後のデボン紀と石炭紀の境界(D-C境界)で起こった大量絶滅で地球上から完全に姿を消しました。

第2章「F-F境界 陸上生態系の発展 約3億8,000万年前~約3億6,000万年前」

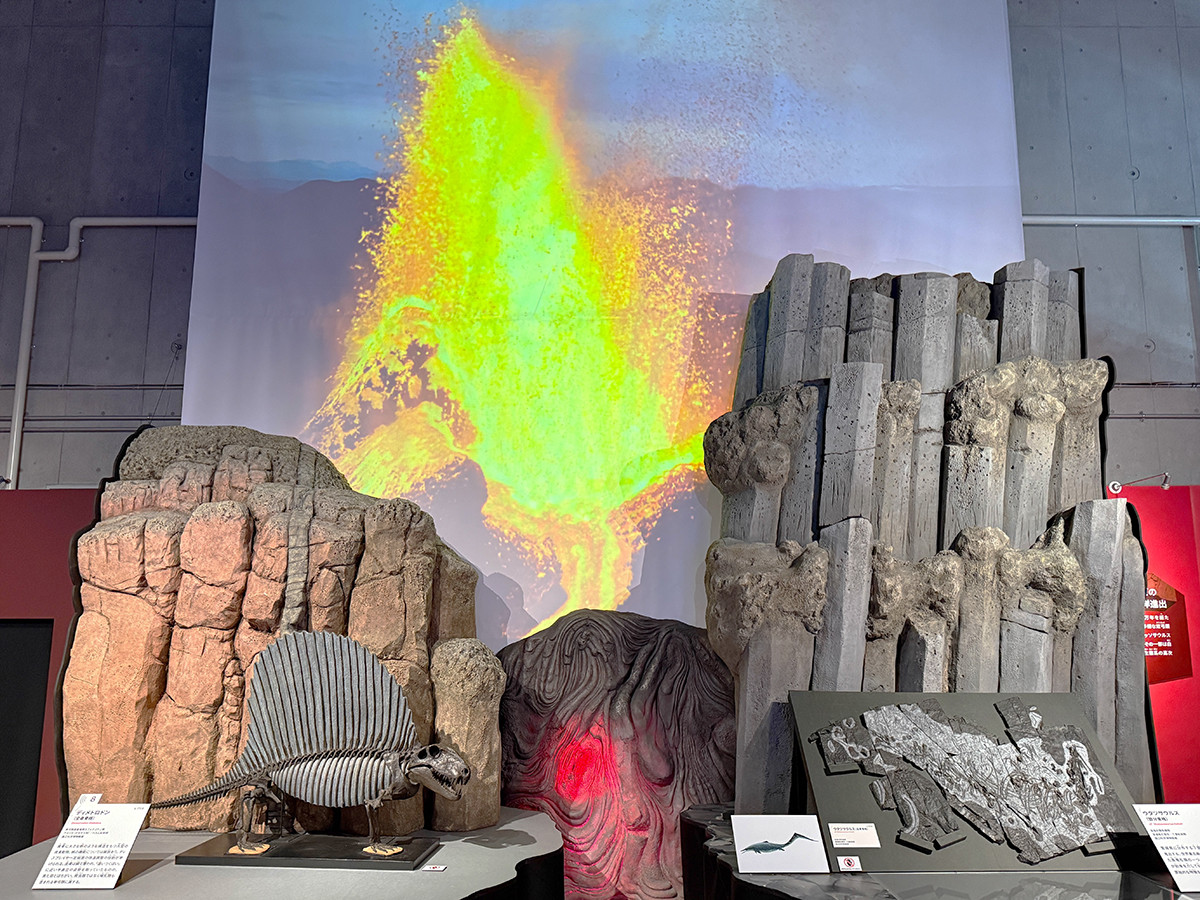

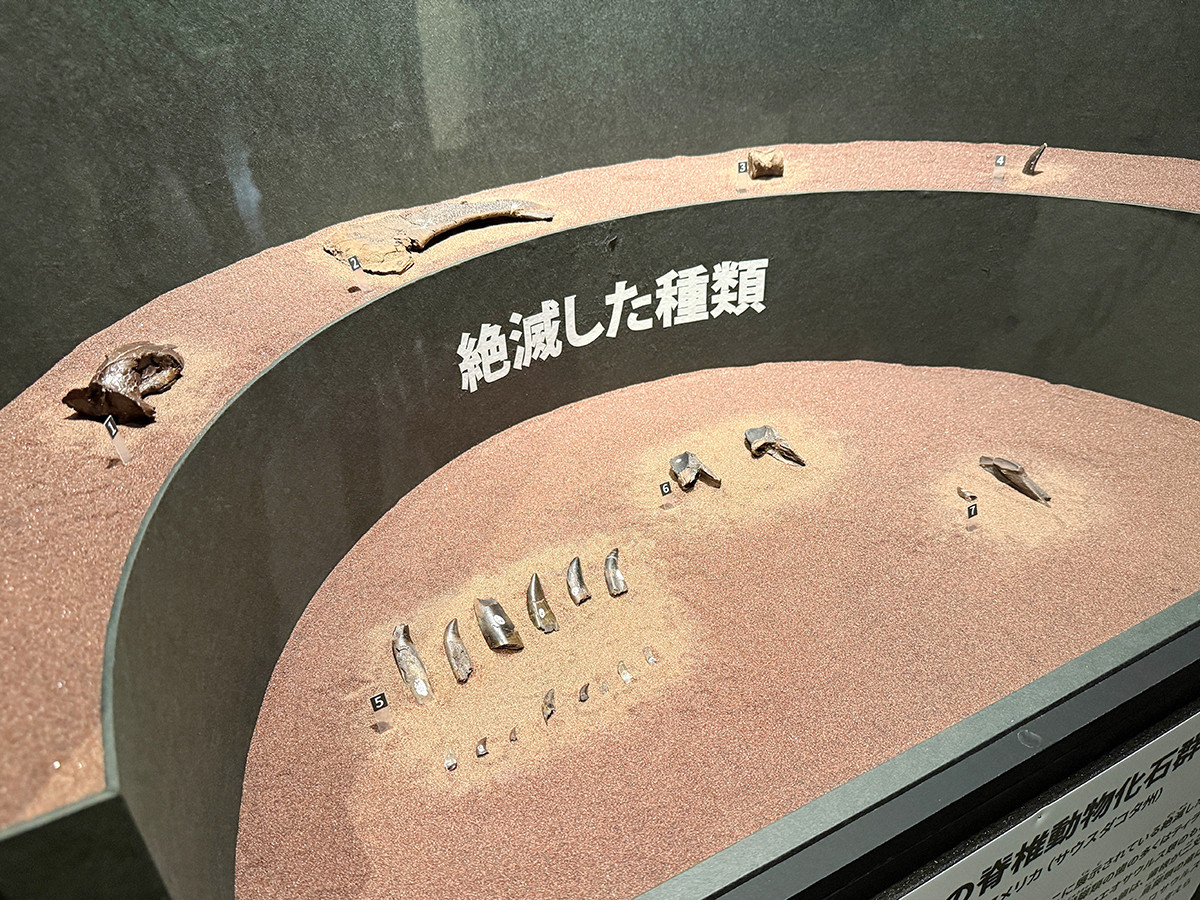

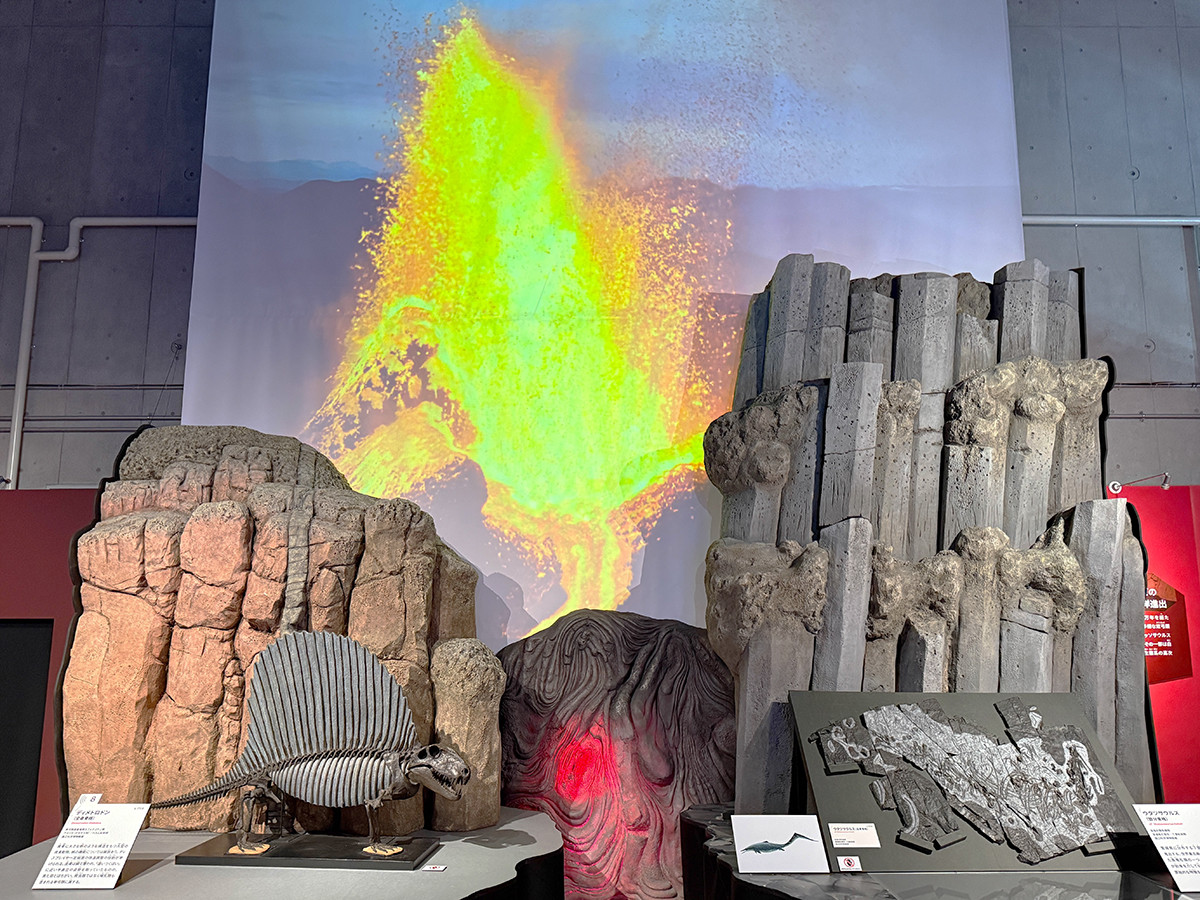

第3章は、地球史上最大の絶滅事変です。このペルム紀末の大量絶滅では、海域生物の種の80~86%、陸域生物の種の97%が姿を消しました。

古生代を通じて長きにわたり繁栄した三葉虫は、ここで完全に消滅。原因は、西シベリアで起きたLIP(Large Igneous Province 広範囲におよぶ大規模火成活動)と呼ばれる、大規模な火山活動にあります。

第3章「P-T境界 史上最大の絶滅 約2億5,200万年前」

シベリアLIPの数百万年にわたる多量の火山ガスの放出は、まず急激な寒冷化を引き起こしましたが、その後は長期にわたる地球温暖化を招きました。

海水表面温度は80万年間で13℃も上昇し、極度の温暖化は海洋の無酸素化や酸性化を引き起こし、生物に大打撃を与えました。

第3章「P-T境界 史上最大の絶滅 約2億5,200万年前」

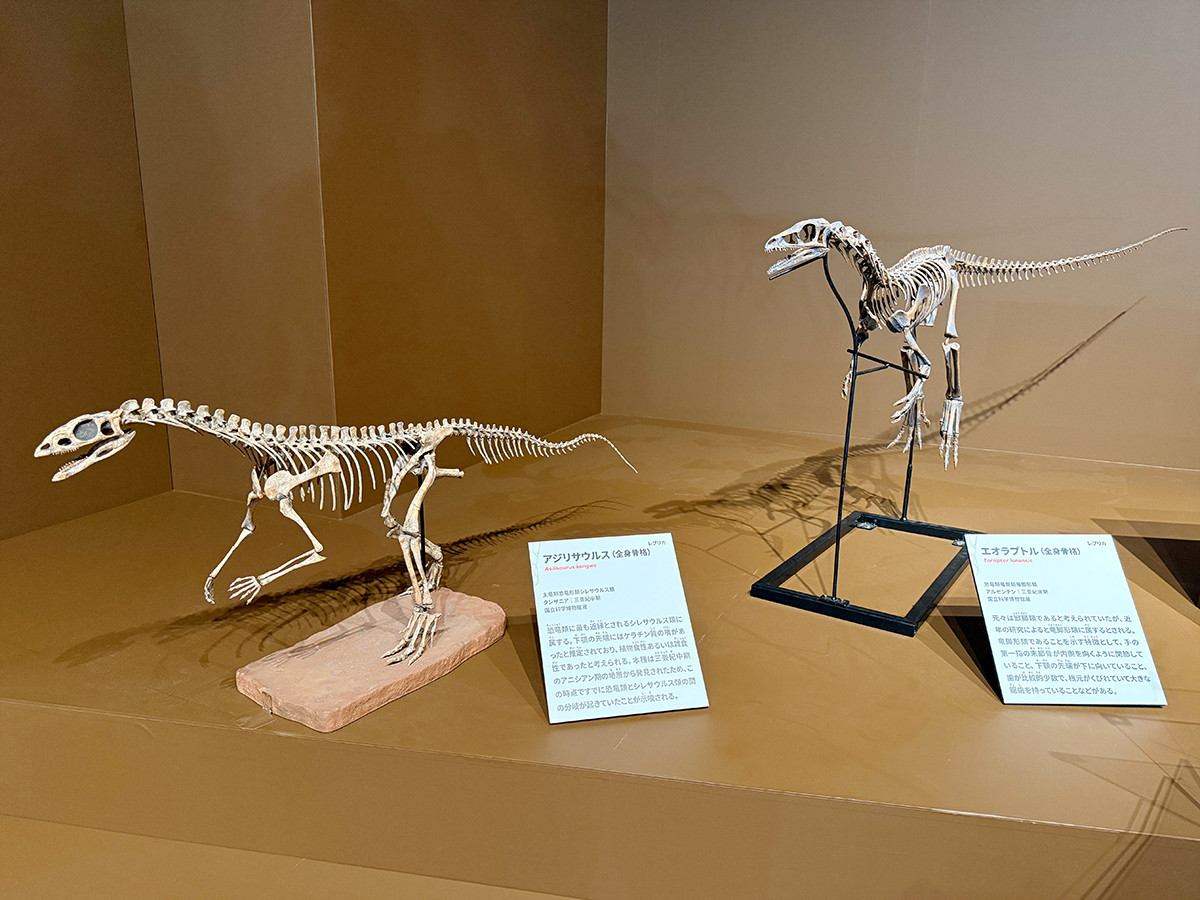

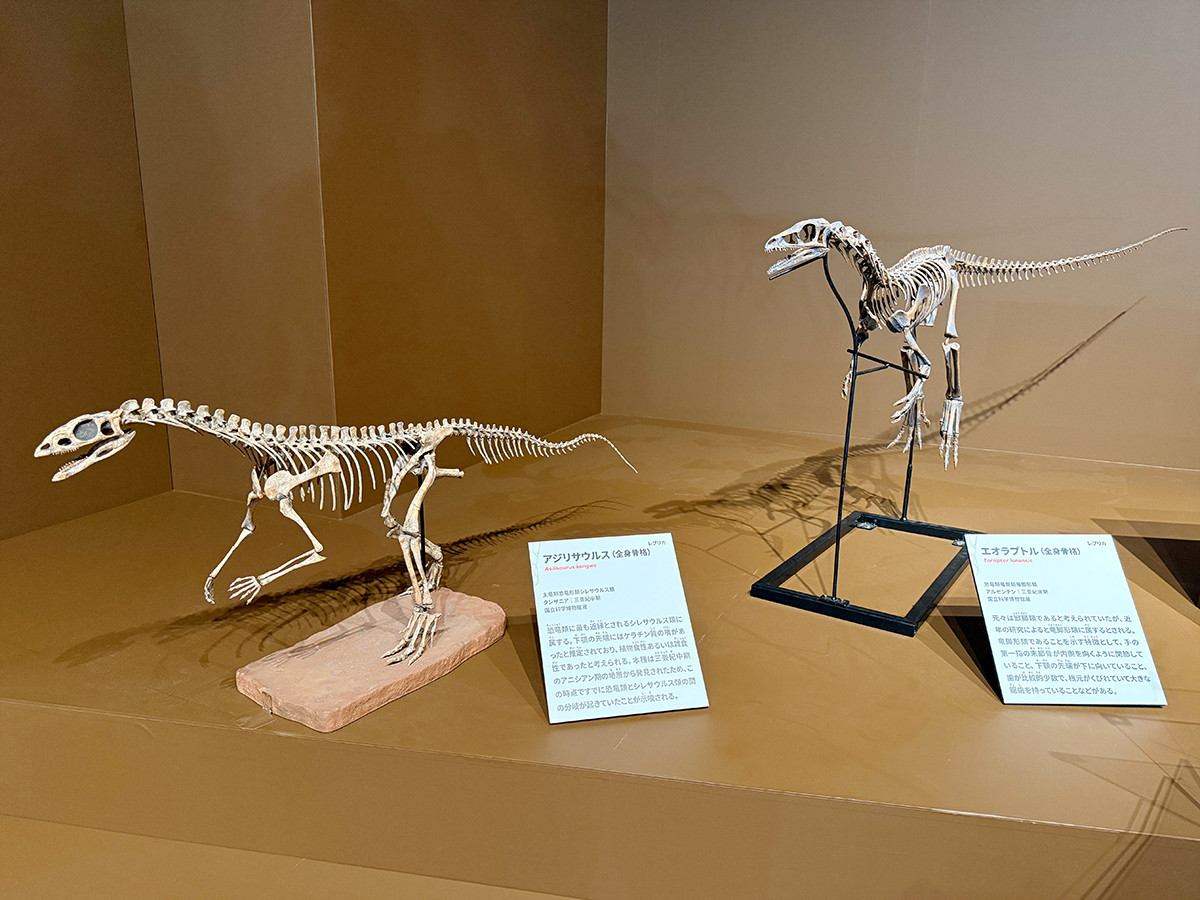

第4章では、ビッグファイブの中で3番目に規模が大きかった三畳紀末の大量絶滅を扱っています。

海域生物の種の70〜73%、陸域生物の種の70%が姿を消したこの絶滅は、後の恐竜の時代の幕開けとなった重要な転換点です。

第4章「T-J境界 恐竜の時代への大変革 約2億100万年前」

この絶滅の要因は、超大陸パンゲアを割った中央大西洋LIPのマグマ活動だとされています。マグマ活動により有機炭素が燃やされ、大量の二酸化炭素が発生しました。

この結果、気温上昇と海洋酸性化が進行し、炭酸塩を骨格とするサンゴなどが大打撃を受けました。

第4章「T-J境界 恐竜の時代への大変革 約2億100万年前」

第5章「K-Pg境界 中生代の終焉 約6,600万年前」で紹介される白亜紀末の大量絶滅は、ビッグファイブの中で4番目の規模でした。

この絶滅で海域生物種の68〜72%、陸域生物種の67%が絶滅し、特にアンモナイトや鳥類以外の恐竜が地球上から姿を消しました。

第5章「K-Pg境界 中生代の終焉 約6,600万年前」

絶滅の主因は、メキシコのユカタン半島とその沖に落下した直径約10kmの小惑星の衝突です。衝突により発生した大量の硫黄を含む蒸気が硫酸塩エアロゾルとなり、数年~数十年間にわたり太陽光を遮断しました。

これにより植物の光合成が停止し、食物連鎖全体に深刻な影響を与えたほか、硫酸塩エアロゾルは酸性雨を発生させ、生物に大打撃を与えました。

第5章「K-Pg境界 中生代の終焉 約6,600万年前」

第6章では、K-Pg境界の大量絶滅後の生命の再生の歩みを追います。絶滅事変から数十万年後には生態系が回復し、地球は広く森林に覆われました。

この結果、哺乳類を中心とした動物相が各地に拡大し、後の人類につながる進化の道筋が形成されていったのです。新生代後半には地球の寒冷化が進み、草原が拡大するなど環境が変化する中で、海へと戻る哺乳類(鯨類など)も登場しました。

第6章「新生代に起きた生物の多様化」

過去に起きたビッグファイブを知ることは、私たちが今直面している現代の環境問題と生命の未来について、改めて向き合うための大きな示唆を与えてくれます。

絶滅という壮絶なドラマを通じて、地球史のスケールで生命の危機と再生の物語を深く考えることができる展覧会です。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年10月31日 ]