京都服飾文化研究所財団が所有する約90点を中心にした展覧会ですが、美しいドレスを見せるだけではないのがポイント。

13のキーワードで「装うこと」を複層的に考察していきます。

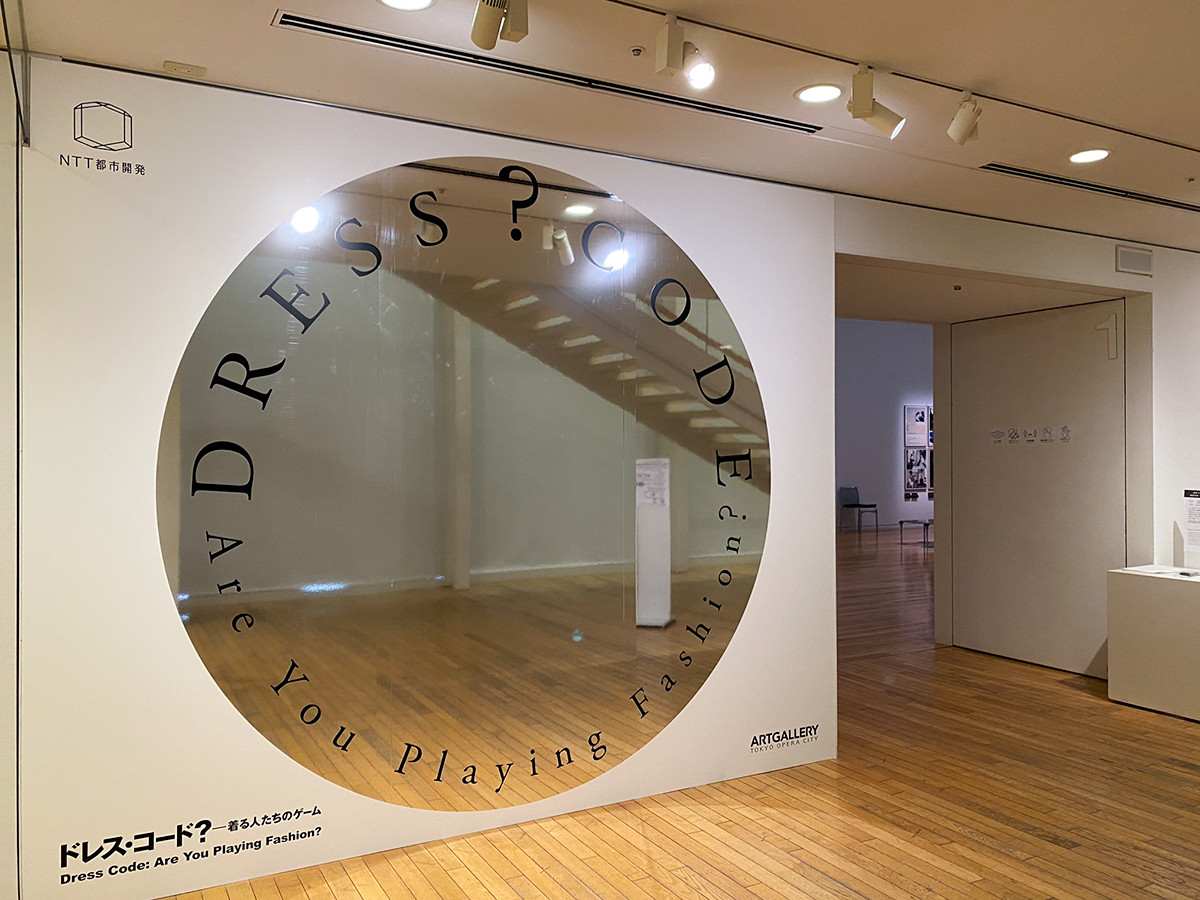

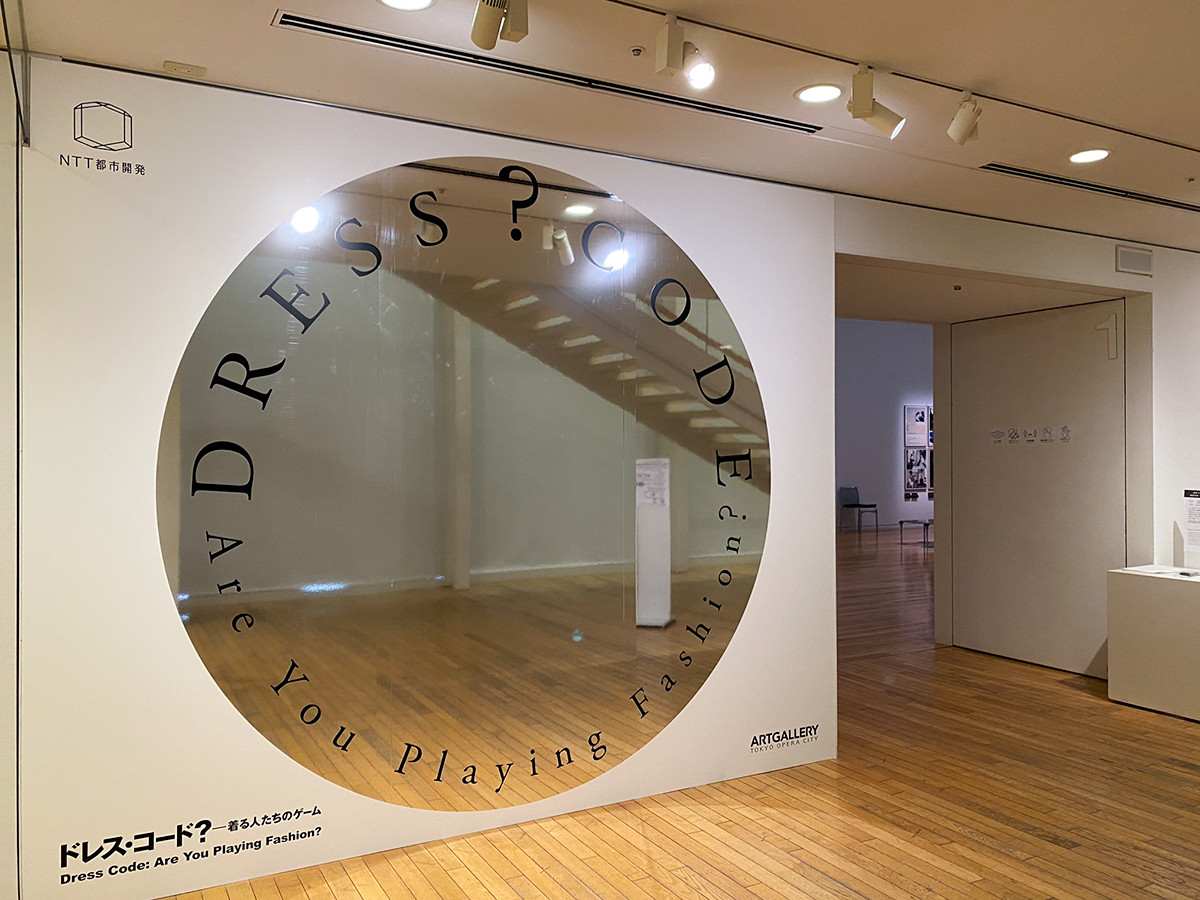

会場に入る前には、壁面に大きな円形の鏡が。この会場に来るために鑑賞者が着てきた服をまずは見てみようと、問いかけます。

会場入口

まず00「裸で外を歩いてはいけない?」から。裸の彫刻と山積みの衣服によるインスタレーションは、ミケランジェロ・ピストレットの作品です。

01「高貴なふるまいをしなければならない?」。豪華なドレスが示すように、衣服が社会的区別のツールとして機能する事は現在でもあります。

なお全てのキーワードは、最後が「?」。衣服を巡るさまざまな事象について、鑑賞者自身が考えて欲しいと問いかけます。

(左)00. 裸で外を歩いてはいけない? / (右)01. 高貴なふるまいをしなければならない?

02「組織のルールを守らなければならない?」。社会に対する属性として機能する衣服といえば、制服。スーツもビジネスマンのユニフォームといえるでしょう。「学園モノ」の映画ポスターにも制服の歴史や役割を垣間見ることができます。

02. 組織のルールを守らなければならない?

03「働かざる者、着るべからず?」。アメリカ西部開拓者の労働着として生まれたデニム。ファッションとして広まり、ハイファッションにも転化。今日ではデニムを作業着と思う人はいないでしょう。

03. 働かざる者、着るべからず?

04「生き残りをかけて闘わなければならない?」で登場するのは、迷彩服とトレンチコート。ともに戦争の中で軍服として生まれましたが、デニムと同様に、今日ではデザインソースとして活用されるようになりました。

04. 生き残りをかけて闘わなければならない?

05「見極める眼を持たねばならない?」。「焼印」の意味を持つ「ブランド」。他社の製品との区別は、真正の証明となり、ブランドのロゴそのものに価値が生まれると、ファッションはロゴで埋め尽くされていきます。

05. 見極める眼を持たねばならない?

前列左より;フェンディ 2018年 、モスキーノ 2017年春夏(モスキーノS.p.A.寄贈)、コシェ 2018年春夏

06「教養は身につけなければならない?」。美術鑑賞は上流階級の嗜み、現在でも美術館は敷居が高いと感じる人がいると思います。名画をモチーフにしたファッションは、美術を誰でも所有できるものに変容させています。

06. 教養は身につけなければならない?

コム デ ギャルソン 2018年春夏

07「服は意志をもって選ばなければならない?」。TIME誌の表紙は「#MeToo」運動の主役たち。揃って黒い衣装で参加し、強い意志を提示しました。シャネル・スーツは自立する女性の象徴でしたが、他のデザイナーにより再解釈された例もあります。

07. 服は意志をもって選ばなければならない?

08「他人の眼を気にしなければならない?」。壁に並ぶのは、都市で撮影されたスナップショット。同じようなファッションの人が分類され、どんなに着飾っても結局誰かと被ってしまうことを象徴しています。

08. 他人の眼を気にしなければならない?

ハンス・エイケルブーム《フォト・ノート 1992–2019》1992–2019年 作家蔵

09「大人の言うことを聞いてはいけない?」。ライダーズジャケットはアウトローの象徴でしたが、今ではハイファッションにも。逆に伝統の柄だったタータンは、パンクにも取り入れられています。

09. 大人の言うことを聞いてはいけない?

10「誰もがファッショナブルである?」。ファッショナブルとは何か。ある時代では権力者が、またある時代にはデザイナーがファッションをリードしましたが、現在はリミックスの時代。どの服か、ではなく、どう組み合わせるか、が重要です。

10. 誰もがファッショナブルである?

最後の2つのテーマは上階で展示。東京オペラシティアートギャラリーの展覧会では珍しい構成です。

11「ファッションは終わりのないゲームである?」。壁面にはA〜Zまでの26人の架空のポートレートと、それぞれが大切にしているもの26点とそれぞれが着ていそうな26点の服。最後に会話が書かれたカードを読むと、一人一人のキャラクターが浮かび上がってくるというインスタレーションです。

11. ファッションは終わりのないゲームである?

マームとジプシー 《ひびの、A to Z》 2019年

12「与えよ、さらば与えられん?」。演劇カンパニーのチェルフィッチュによる《The Fiction Over the Curtains》は、スクリーンの向こう側での会話が透けて見えるような映像演劇。「服をもらえませんか」など、こちらに問いかけます。

12. 与えよ、さらば与えられん?

チェルフィッチュ 《The Fiction Over the Curtains》

SNSが浸透し、ファッションの発信側と受け手が交錯する現在。美しいファッションを見るだけでなく、「装いと社会」の関係を改めて考えさせられる展覧会でした。

来館は日時指定の予約制、予約はサイトからのみとなります。ご注意ください。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2020年7月8日 ]