IM

レポート

レポート

おさなごころを、きみに

東京都現代美術館 | 東京都

幅広い年齢層が表現の可能性を知る「はじめの一歩」としての展覧会

大人が忘れてしまったクリエイティブな「おさなごころ」がテーマ

会場を一周すると「まるで生まれかわるように」新たな気持ちに

0

吉岡徳仁《ROSE》2013年 東京都現代美術館蔵

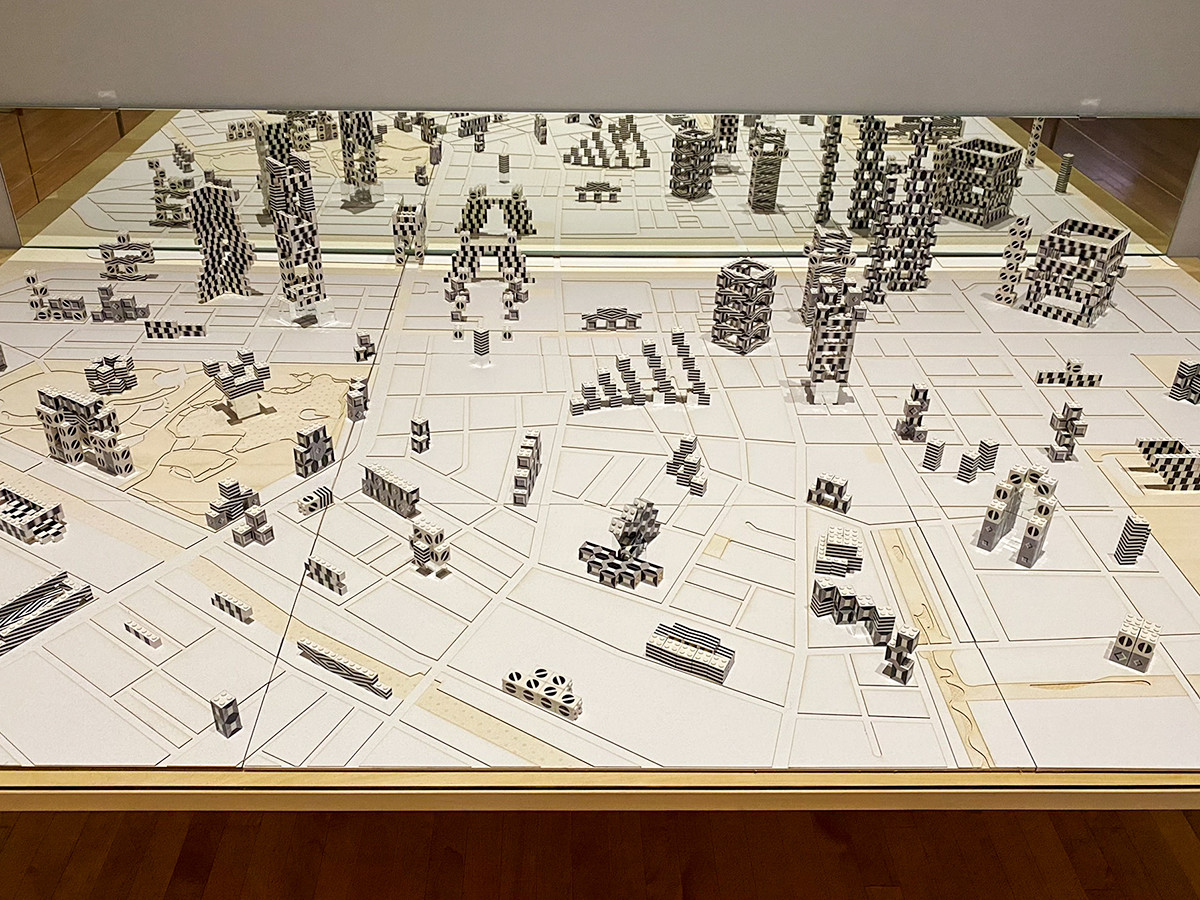

錯視ブロックプロジェクト 大谷智子/丸谷和史/ヒガキユウコ/中村美惠子/磯谷悠子/細川研知/天内大樹《錯視地図》2018年 協力:下村奈那/早川翔人/東京藝術大学芸術情報センター/株式会社 中川ケミカル

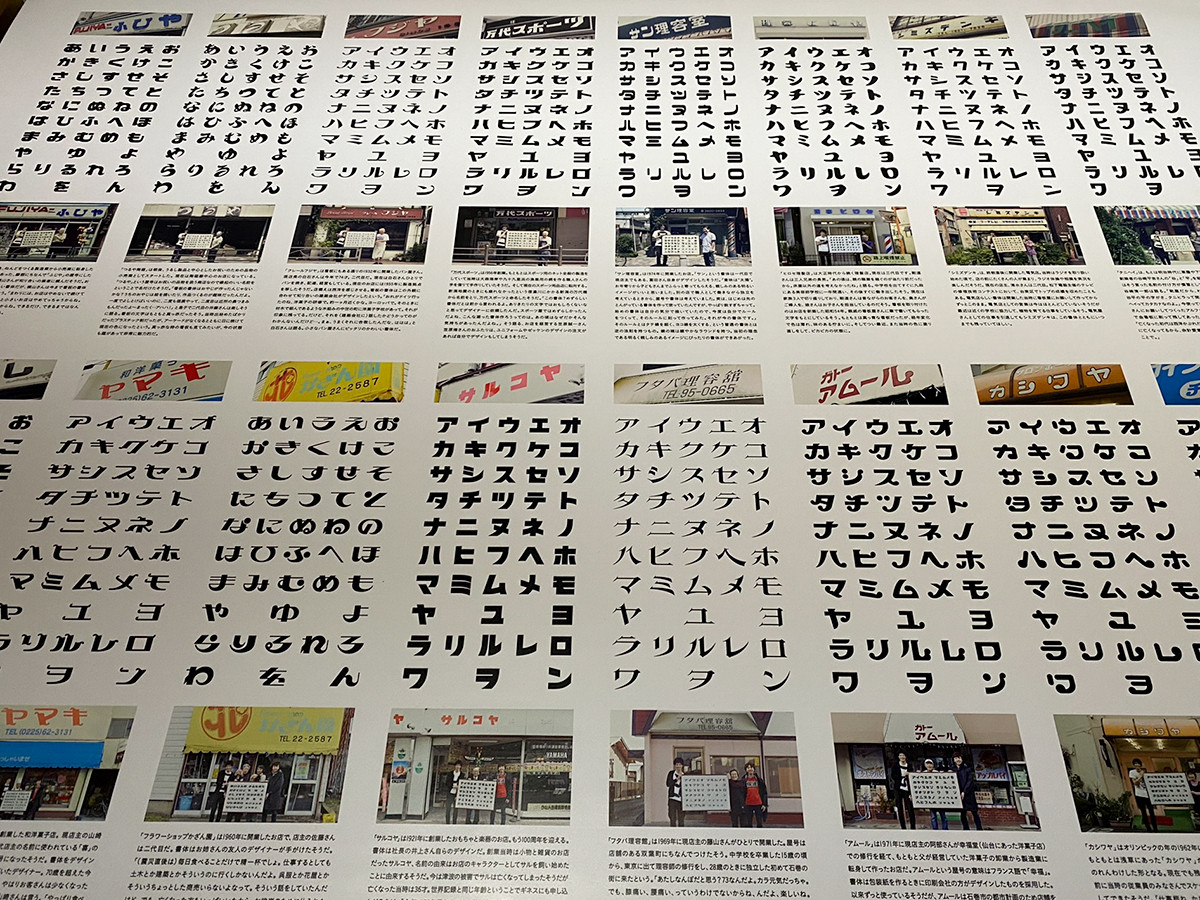

のらもじ発見プロジェクト《のらもじ発見プロジェクト》① 2020年

CTG《COMPUTER DESIGN SERIES NO.2 COMPUTER IS A GOOD ILLUSTRATOR》 1967年 / CTG《Return to a square(b)》「コンピュータ・アート展」(東京画廊)ポスター版 1968年 / CTG《Running Cola is Africa !》1968年 すべて東京都現代美術館蔵

| 会場 | 東京都現代美術館 |

| 会期 | 2020年7月18日(Sa)〜9月27日(Su) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~18:00(展示室入場は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(8月10日、9月21日は開館)、8月11日、9月23日 |

| 住所 | 〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.mot-art-museum.jp/ |

| 料金 | 一般 1,300 円 / 大学生・65 歳以上 1,000 円 / 中高生 800 円 / 小学生以下無料 |

| 展覧会詳細 | おさなごころを、きみに 詳細情報 |