読者

レポート

レポート

企画展 歴史を紡ぐ・今を染める

尼崎市総合文化センター | 兵庫県

| 会場 | 尼崎市総合文化センター |

| 会期 |

2020年8月8日(土)〜8月30日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 火曜日 |

| 住所 | 〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 |

| 電話 | 06-6487-0806 |

| 公式サイト | https://www.archaic.or.jp/event/gallery/detail.php?id=394 |

| 料金 | 一般 500円 / シニア(65歳以上) 250円 / 大学生 250円 / 高校生以下 無料 ※障がいのある方は半額、その介護の方は1名無料です。入場の際に障がい者手帳などをご提示ください。 |

| 展覧会詳細 | 「企画展 歴史を紡ぐ・今を染める」 詳細情報 |

0

おすすめレポート

ニュース

2025年7月1日

戦後80年、記憶をつなぐ ― 全国13施設によるパネル展示を開催

2025年7月1日

万博シンボル“大屋根リング”が六本木に ― 森美術館で「藤本壮介の建築」

2025年6月30日

花と鳥にみる四季と吉祥、三井記念美術館の人気シリーズ第9弾

2025年6月30日

世界最高峰の素描が来日 ― 国立西洋美術館「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

北海道標津町文化財担当職員募集

[標津町ポー川史跡自然公園]

北海道

京都芸術センター プログラムディレクター(広報・プロモーション担当)募集〈2025年度採用〉

[京都芸術センター]

京都府

岐阜県職員(県博物館学芸員)を募集します。

[岐阜県博物館]

岐阜県

ムーゼの森(軽井沢絵本の森美術館/エルツおもちゃ博物館・軽井沢)学芸員募集

[軽井沢絵本の森美術館/エルツおもちゃ博物館・軽井沢]

長野県

【中村キース・ヘリング美術館】学芸員補佐(アルバイト)募集のお知らせ

[中村キース・ヘリング美術館]

山梨県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

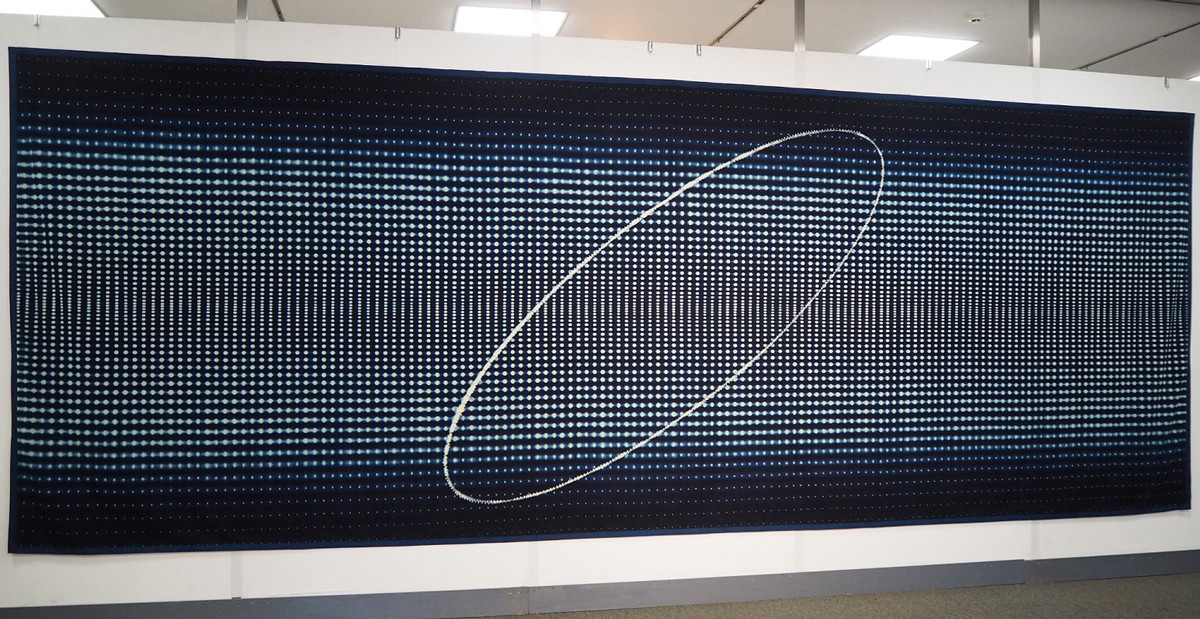

《太陽の道》1998年 木綿/折畳縫絞、かがり縫絞、脱色/230㎝×630㎝ 大松株式会社所蔵

《太陽の道》1998年 木綿/折畳縫絞、かがり縫絞、脱色/230㎝×630㎝ 大松株式会社所蔵 《産地染めTシャツ(菰樽)》2017年 綿(Tシャツ生地)、絹、羊毛/草木染め、縫い/60㎝×50㎝

《産地染めTシャツ(菰樽)》2017年 綿(Tシャツ生地)、絹、羊毛/草木染め、縫い/60㎝×50㎝ 村上由季 展示会場風景(写真提供:尼崎市文化振興財団)

村上由季 展示会場風景(写真提供:尼崎市文化振興財団)