IM

レポート

レポート

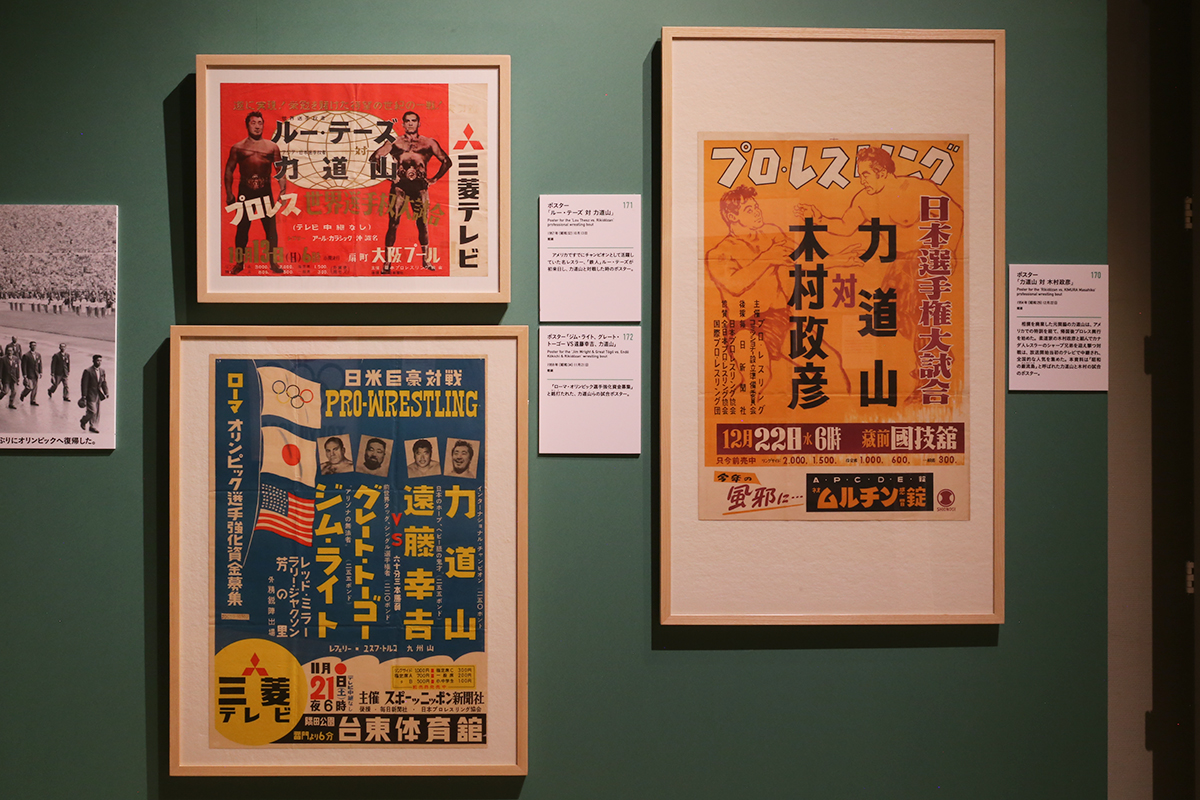

特別展「江戸のスポーツと東京オリンピック」

【2025年度中まで全館休館予定】東京都江戸東京博物館 | 東京都

サムライもポロ(?)で鍛錬

日本に「スポーツ」が来たのは、明治時代になってから。お抱え外国人教師たちがヨーロッパの競技を教えたのが端緒ですが、江戸時代にも当時の「スポーツ」と呼べるような競技や運動がありました。日本におけるスポーツとオリンピックの歴史を紐解く展覧会が、東京都江戸東京博物館で開催中です。

0

第1章 江戸の「スボーツ」事情 [剣術]

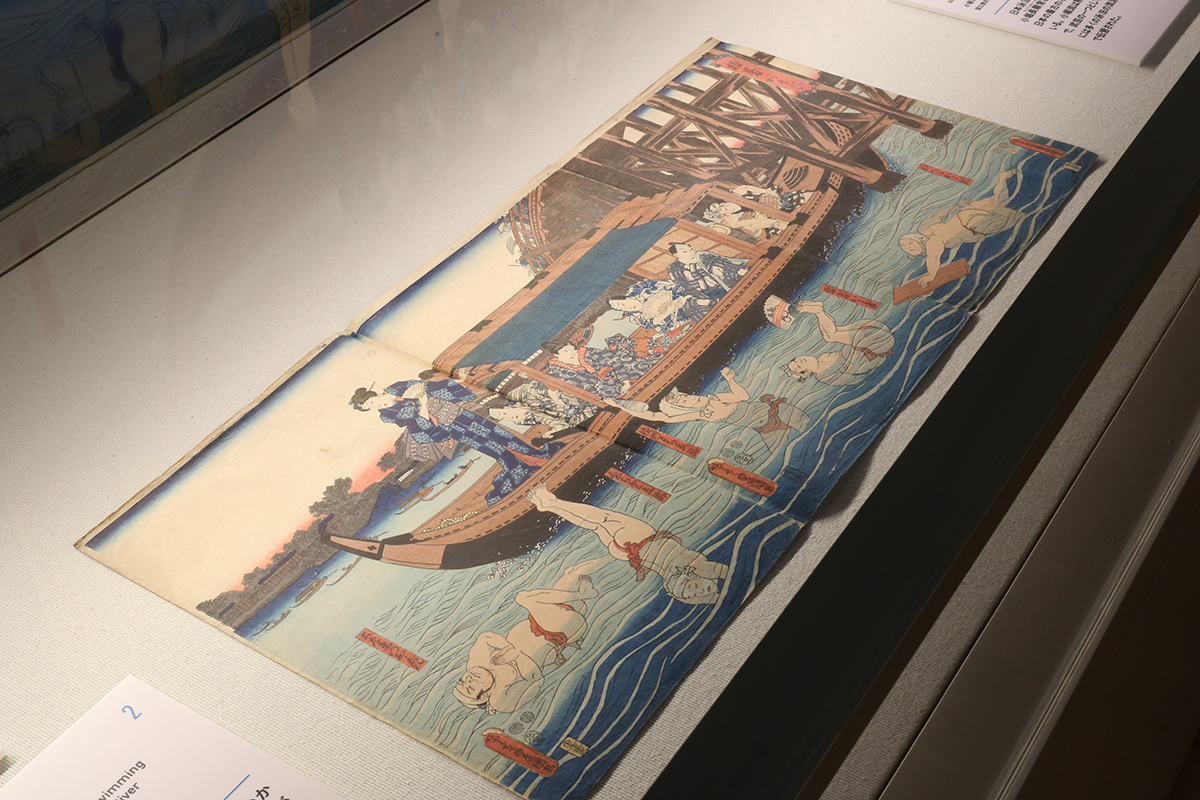

第1章 江戸の「スボーツ」事情 [水術]

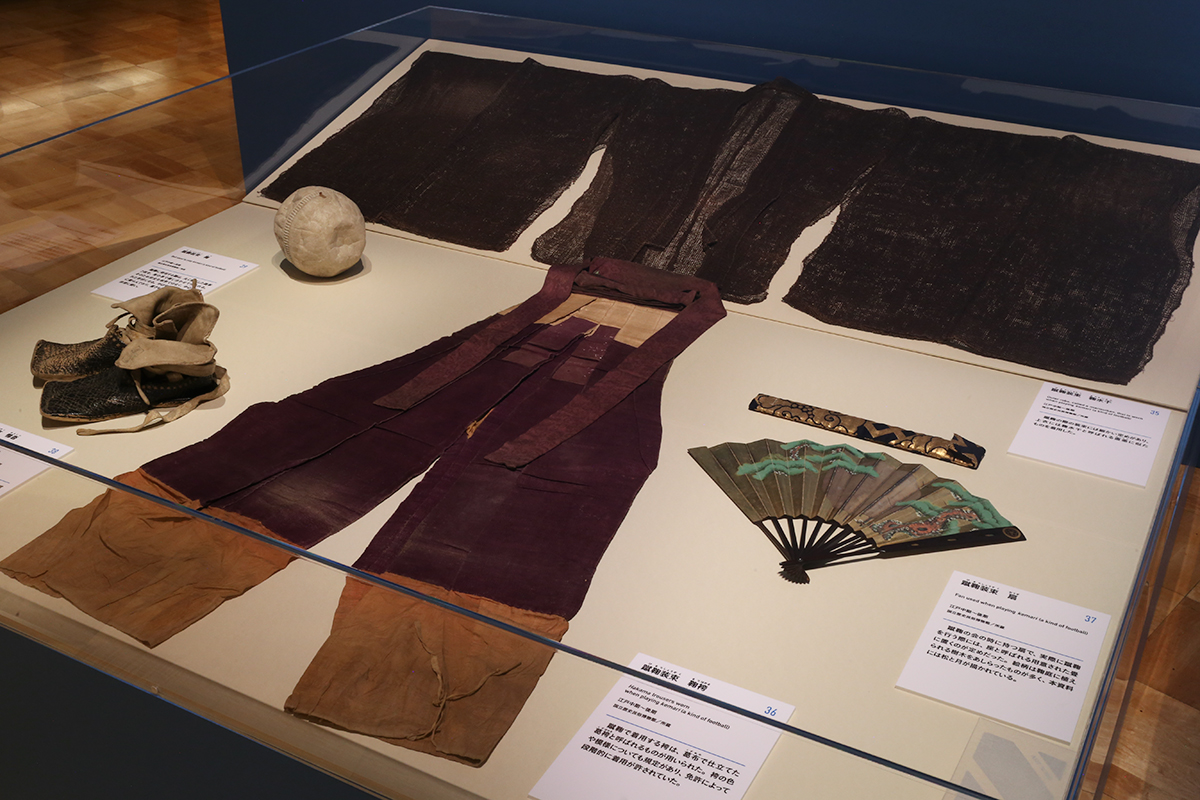

第1章 江戸の「スボーツ」事情 [蹴鞠]

第2章 近代スポーツと東京 左はテニスラケット、右は卓球ラケット

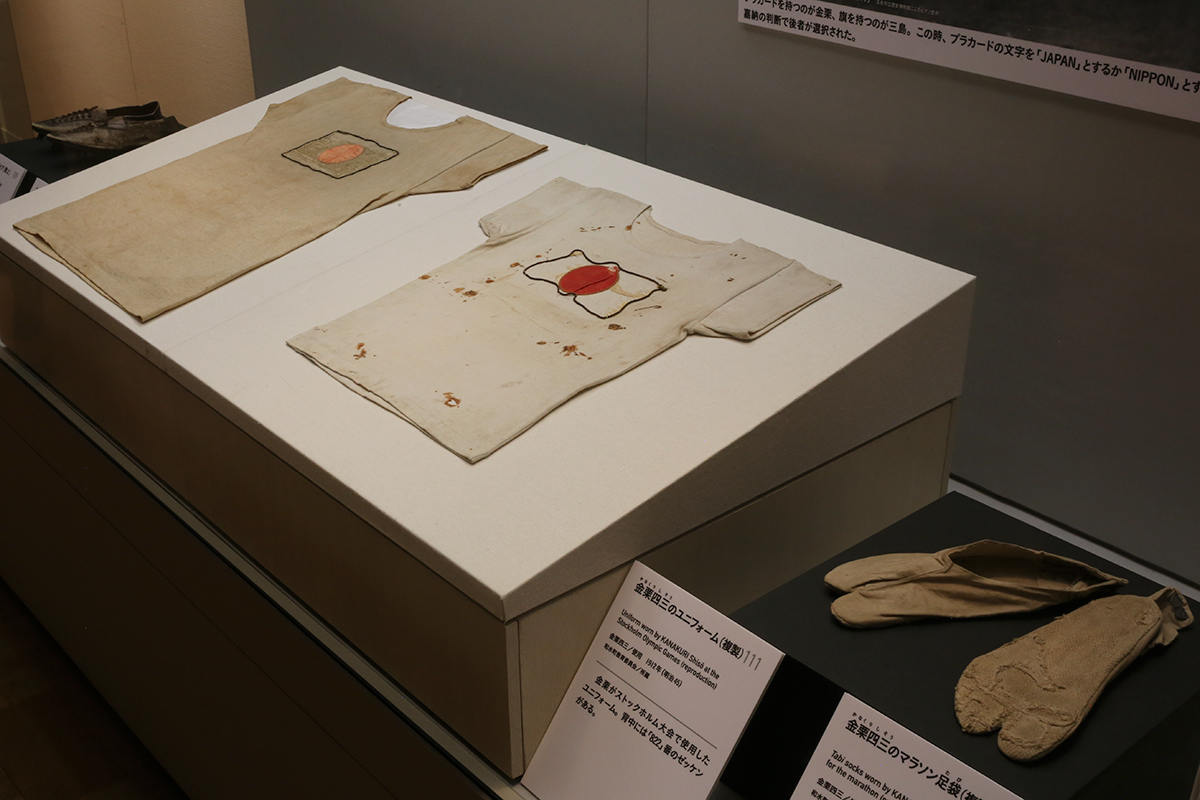

第3章 オリンピックへの道 右手前は金栗四三マラソン足袋(複製)

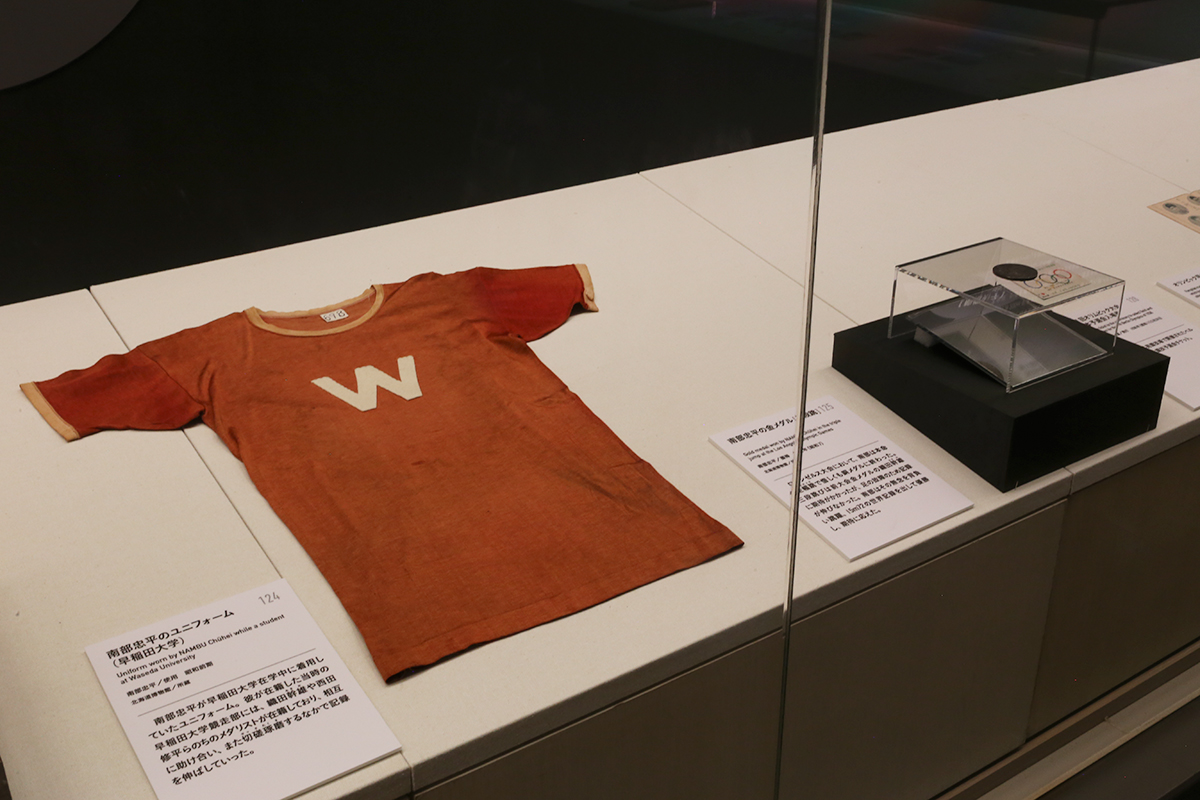

第3章 オリンピックへの道 左は南部忠平のユニフォーム(早稲田大学)

第4章 1964年東京オリンピック・パラリンピック

第4章 1964年東京オリンピック・パラリンピック 左はチャスラフスカのユニフォーム

| 会場 | |

| 会期 | 2019年7月6日(土)~8月25日(日) 会期終了 |

| 開館時間 | 9:30~17:30 ※入館は閉館の30分前まで。 |

| 休館日 | 月曜日(ただし7月15日、8月12日は開館)、7月16日(火) |

| 住所 | 東京都墨田区横網1-4-1 |

| 電話 | 03-3626-9974(代表) 03-3626-9974(代表) |

| 公式サイト | https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/ |

| 料金 | 【特別展専用券】 一般 1,000(800)円 / 大学生・専門学校生 500(400)円 / 中学生(都外)・高校生・65歳以上 500(400)円 【特別展・常設展共通券】 一般 1,280(1,020)円 / 大学生・専門学校生 780(620)円 / 中学生(都外)・高校生・65歳以上 640(510)円 【特別展前売券】 一般 800円 / 大学生・専門学校生 300円 / 中学生(都外)・高校生・65歳以上 300円 ※( )内は20名以上の団体料金 ※次の場合は特別展観覧料が無料。都内在住・在学の中学生と小学生以下。身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方(2名まで)。 ※前売券は4月27日(土)から7月5日(金)まで販売。7月6日(土)から会期中は当日料金で販売 |

| 展覧会詳細 | 特別展「江戸のスポーツと東京オリンピック」 詳細情報 |