「自然災害大国」と言われるほど、多様な自然災害に頻繁に見舞われる日本。“もしも”は、日常のすぐ隣りにあります。

地震や洪水のリアルなデータ・ヴィジュアライゼーションから、避難生活を支えるプロダクト、さらには民俗や個人の記憶まで。自然災害をめぐる問いにデザインの視点から向き合う展覧会が、21_21 DESIGN SIGHTで開催中です。

21_21 DESIGN SIGHT「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」会場入口

展覧会ディレクターを務めるのは、仙台にも拠点を持つビジュアルデザインスタジオのWOW。会場には10の問いが掲げられ、「防災とは何か」を来場者に投げかけます。

21_21 DESIGN SIGHT「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」会場

柴田大平による《防災グラデーション》は、「備え」を二項対立でなく“グラデーション”として捉える試み。備蓄量や構造の強度などを「足りない」から「やりすぎ」まで段階的に視覚化し、その中間にある多様な選択肢や“ちょうどいい”状態を探ります。防災にも柔軟な視点が必要であることを体感できる作品です。

柴田大平《防災グラデーション》

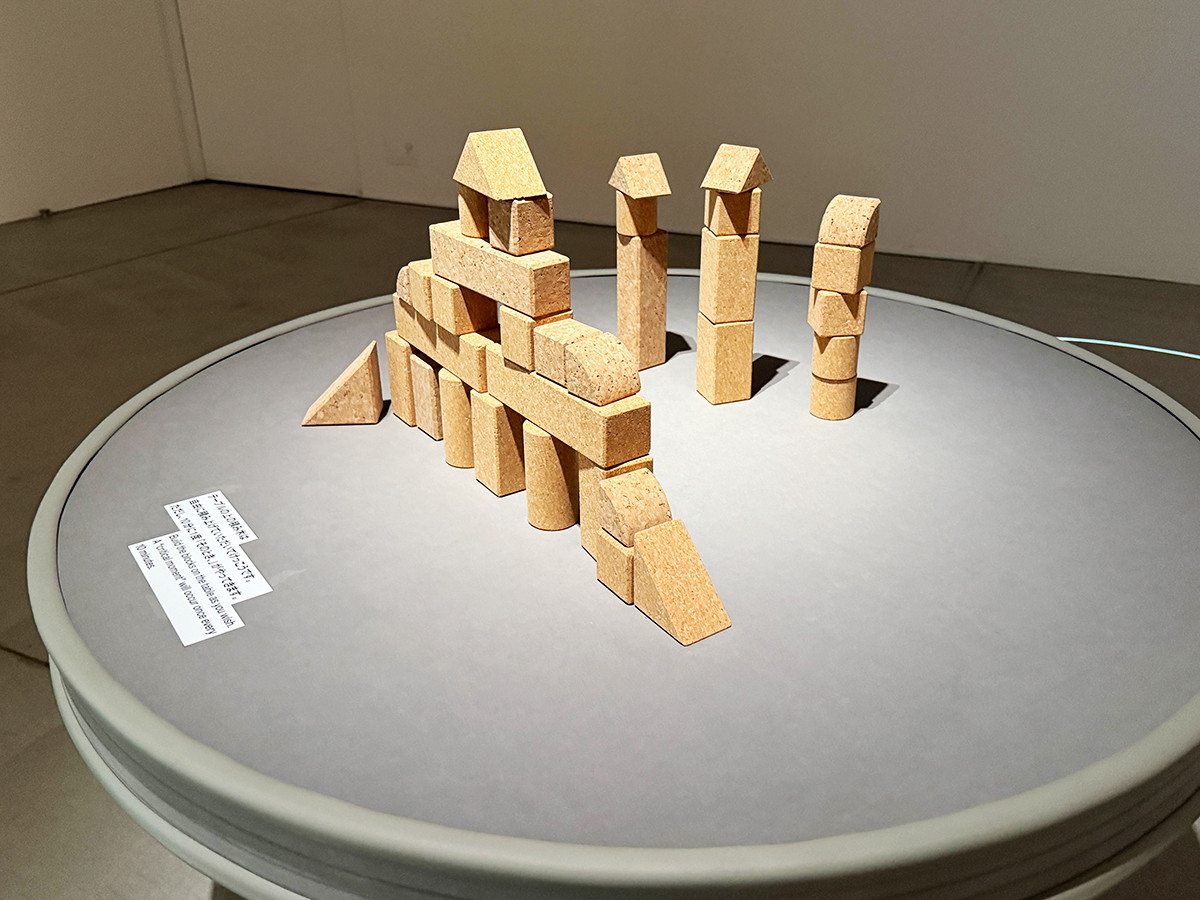

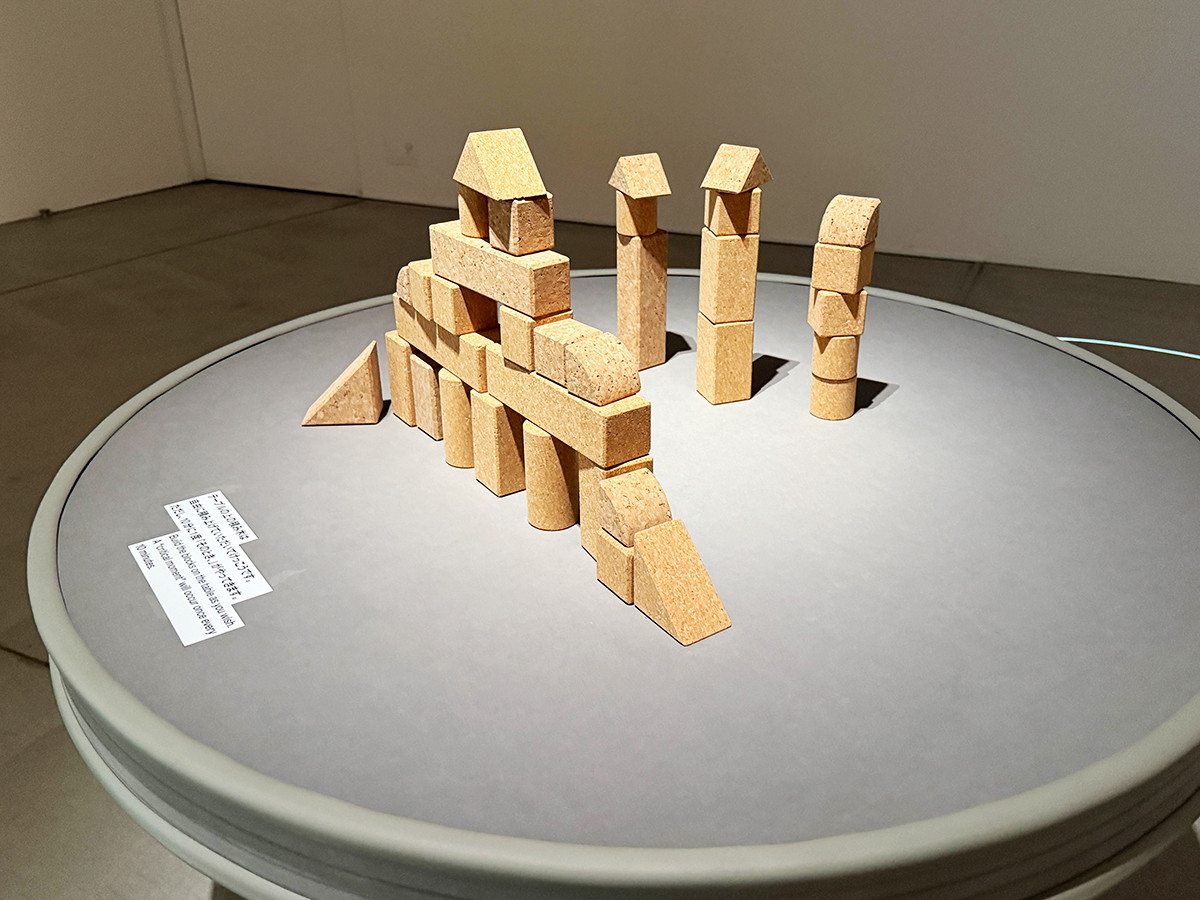

siro+石川将也による《そのとき、そのとき、》は、突然の揺れで積み木が崩れるテーブル。来場者は自由に積み木を立てられますが、「そのとき」は予測できません。

床に投影される光のサインが揺れの予兆を示し、「備えること」の意味をシンプルかつ直感的に伝えます。

siro+石川将也《そのとき、そのとき、》

日本郵便と寺田倉庫による《防災ゆうストレージ》は、思い出の品や心の支えとなる物をあらかじめ専用ボックスに預け、災害発生時に指定先へ届けてもらうサービス。公的支援では届かない「心を守る備え」を問い直します。

日本郵便株式会社+寺田倉庫株式会社《防災ゆうストレージ》

坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワークが開発した《避難所用・紙の間仕切りシステム》も展示。避難所でのプライバシー確保を目的に、紙管と布を用いたシンプルな構造ながら、開閉可能なカーテン機能を備え、人数や状況に応じた柔軟な使い方が可能です。共同空間の中で個人の尊厳を守るための工夫が光ります。

坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク《避難所用・紙の間仕切りシステム》

東日本大震災をきっかけに誕生した《石巻工房》の歩みも紹介されています。建築家・芦沢啓治が石巻で立ち上げたこの市民工房は、仮設住宅向けの家具製作から始まりました。

現在では「メイド・イン・ローカル」の思想のもと、世界10か国以上で展開される家具ブランドに成長しています。

トラフ建築設計事務所+石巻工房《Maker Made Since 2011.3.11》

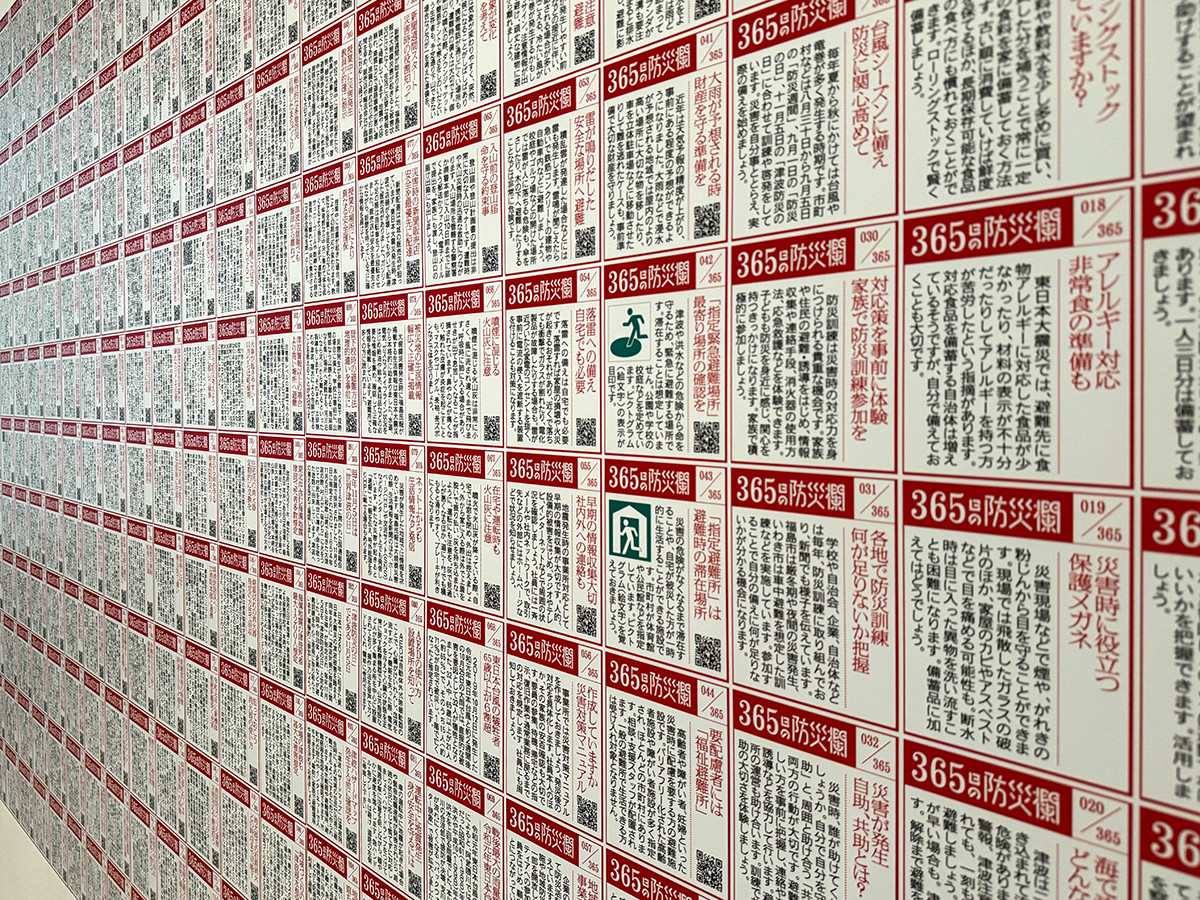

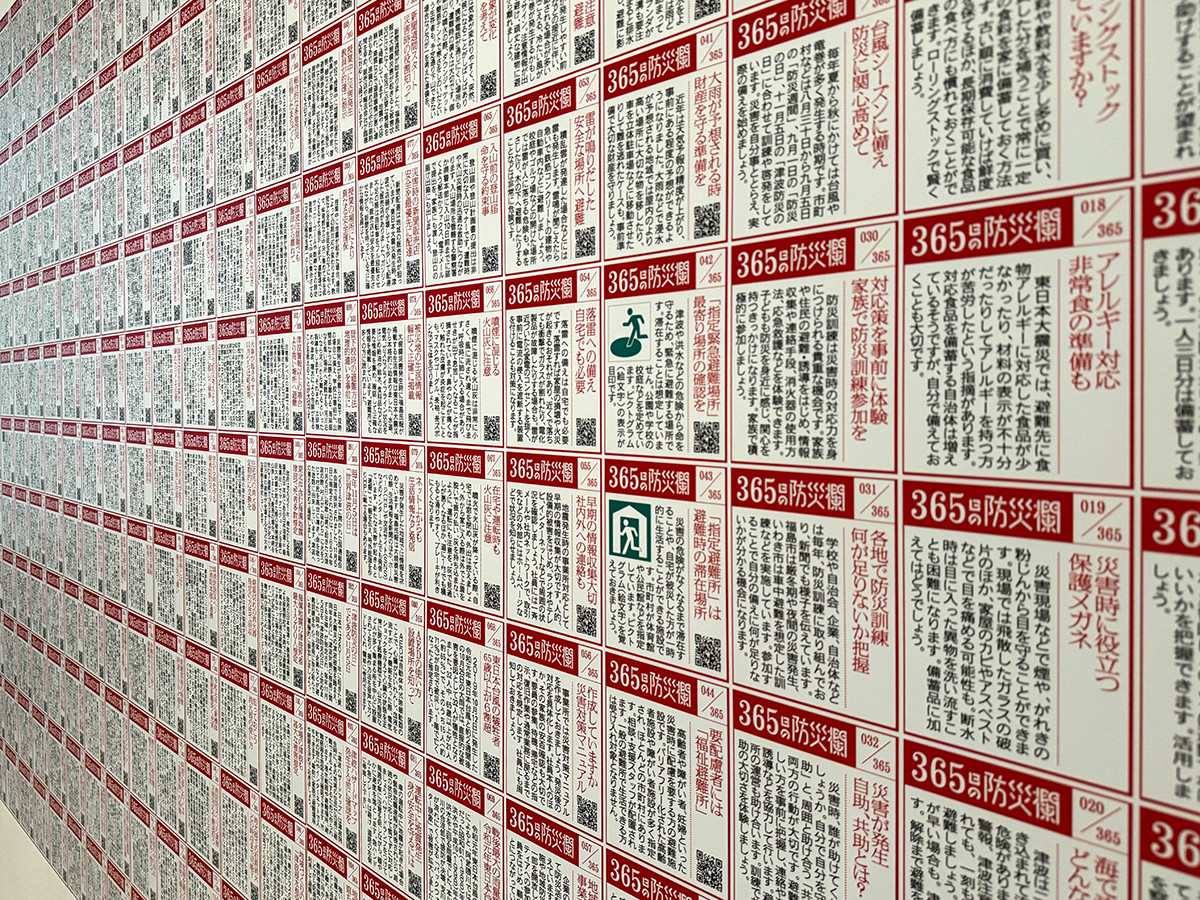

《365日の防災欄》は、福島民報による挑戦的な取り組み。「防災特集、やってる場合か。」という強いコピーとともに、2022年から1年間、毎日防災情報を掲載しました。

地震のみならず豪雨・大雪・外国人避難・住宅再建など、多角的に防災を捉える紙面づくりは、地域の知見を全国へ発信する試みとして続けられています。

福島民報社《365日の防災欄》

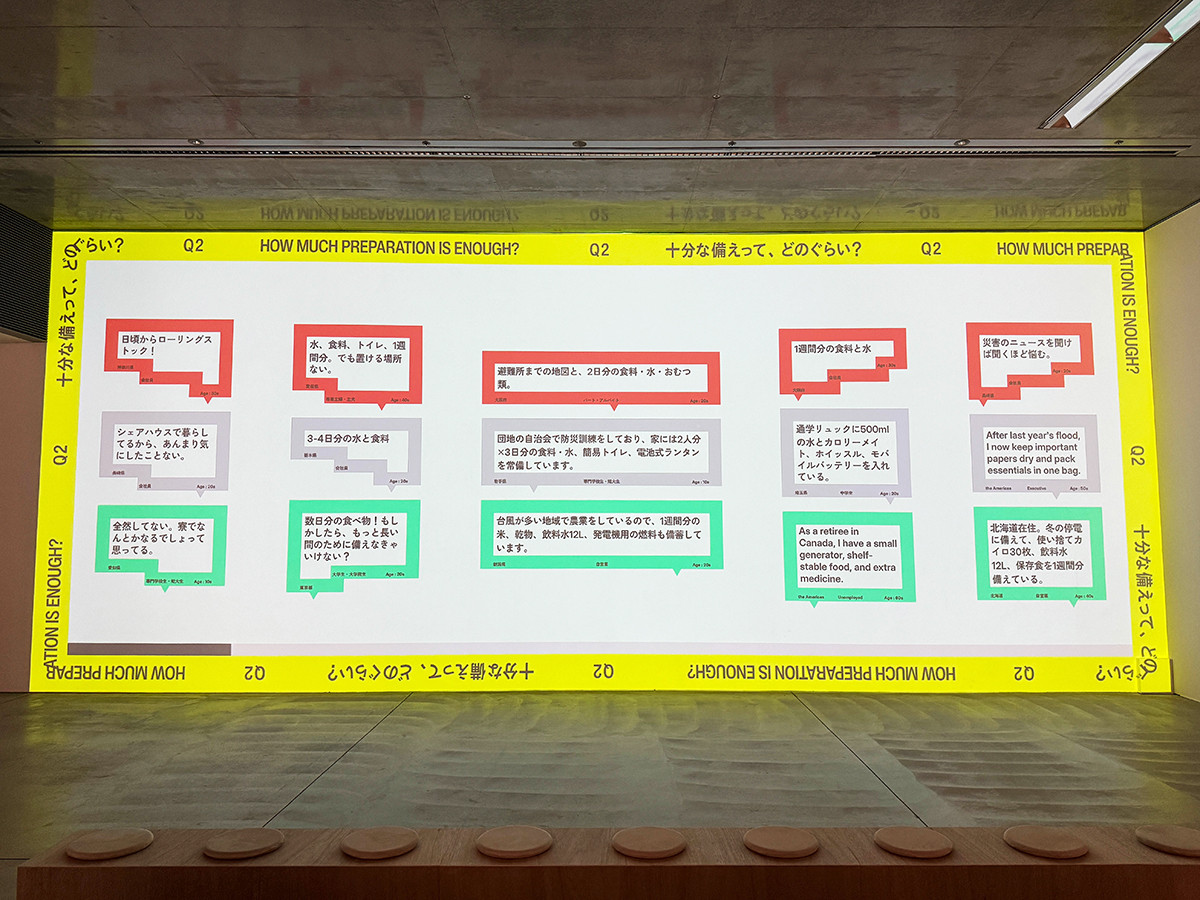

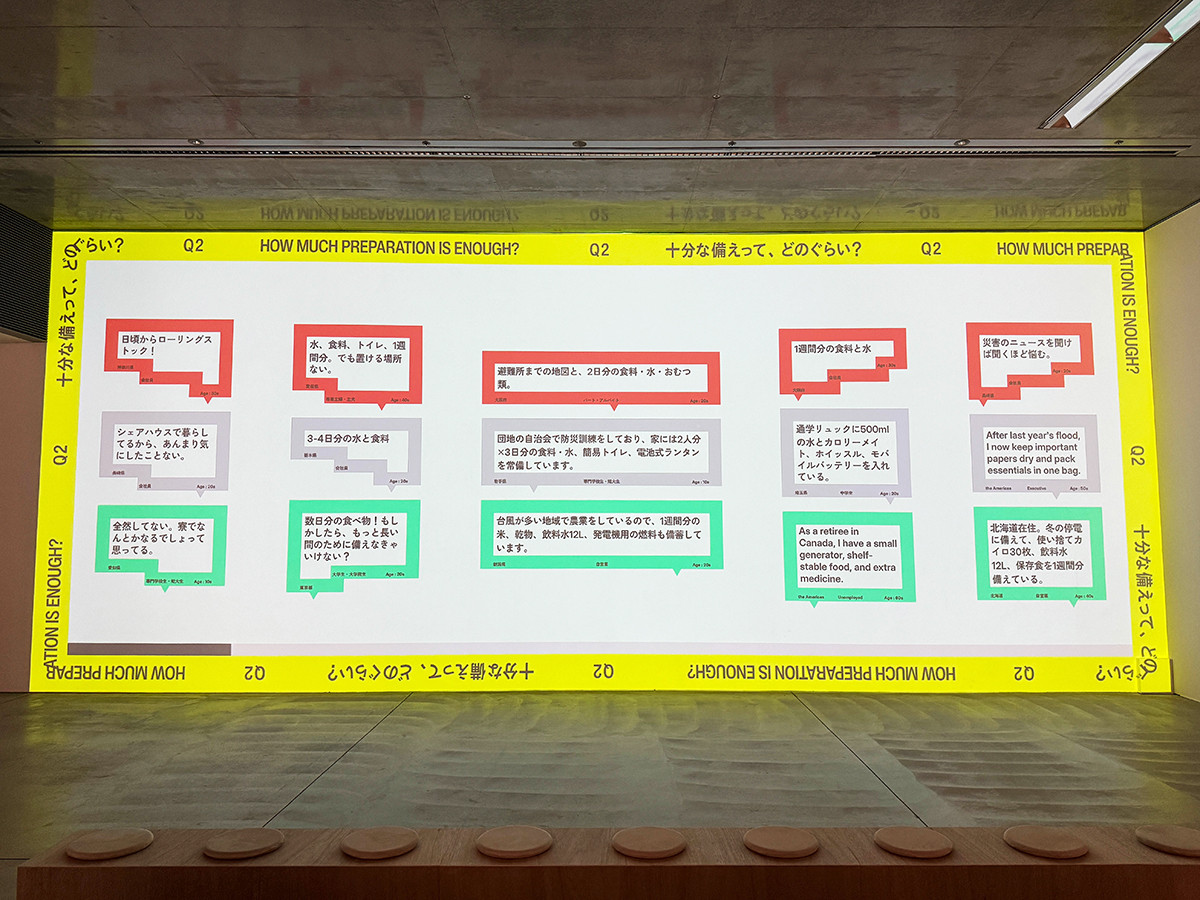

会場の奥には、展示を通して感じたことや、防災・災害にまつわる「問い」への自分なりの「答え」を記すことができる参加型コーナーもあります。

書かれた答えは、後日、会場内の映像作品や特設サイトに表示されることがあり、共有と共感の連鎖が生まれます。気になった答えはシールとして持ち帰ることもでき、防災への思考が日常の中に広がっていきます。

WOW《みんなは、どうする?》

「災害はいつかやってくる」のではなく、「災害とともに生きている」。そんな視点を育む本展は、防災を「特別な準備」ではなく、「日々の選択」として考えるきっかけを与えてくれます。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年7月3日 ]