読者

レポート

レポート

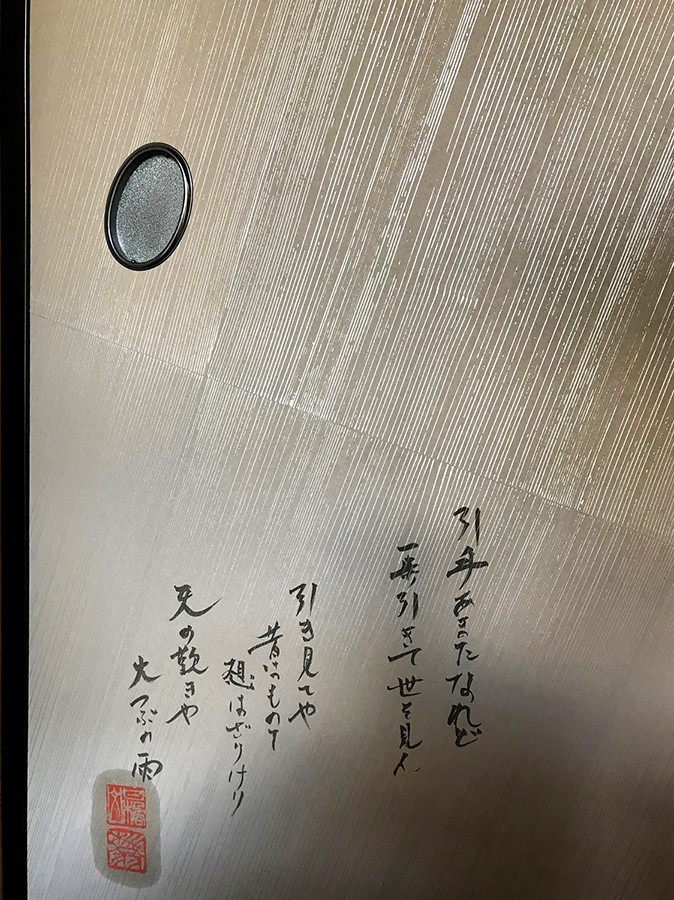

杉本博司:日々是荒日

京都府 | 京都府

| 会場 | 両足院 |

| 会期 |

2021年11月1日(月)〜11月14日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00-15:00(最終入館:14:30) |

| 休館日 | ※11月3日は貸切。9、11日は閉館。 |

| 住所 | 京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町591 |

| 料金 | 2,000円 両足院は非公開寺院であり、一般公開は期間限定、完全予約制 |

| 展覧会詳細 | 「両足院大書院特別展「杉本博司:日々是荒日」」 詳細情報 |

0

読者レポーターのご紹介

カワタユカリ

美術館、ギャラリーと飛び回っています。感覚人間なので、直感でふらーと展覧会をみていますが、塵も積もれば山となると思えるようなおもしろい視点で感想をお伝えしていきたいです。どうぞお付き合いお願いいたします。

おすすめレポート

ニュース

2026年1月20日

装い新たに日本を読み解く、東洋文庫ミュージアムがリニューアルオープン

2026年1月19日

名刀と大名文化を紹介 ─ 特別展「百万石!加賀前田家」、東博で4月に開催

2026年1月16日

海外所蔵浮世絵が一堂に ─ 千葉市美術館で「ロックフェラー・コレクション花鳥版画展」

2026年1月16日

鹿子木孟郎の写実絵画を総覧 ― 泉屋博古館東京

ご招待券プレゼント

学芸員募集

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー)など]

東京都

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

やないづ町立斎藤清美術館地域おこし協力隊(地域アートまちづくり事業)1名募集

[やないづ町立斎藤清美術館]

福島県

春日市奴国の丘歴史資料館 学芸員(埋蔵文化財発掘調査指導員)募集

[春日市奴国の丘歴史資料館]

福岡県

茨城県近代美術館 学芸補助員(普及担当)及び展示解説員募集

[茨城県近代美術館]

茨城県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)