IM

レポート

レポート

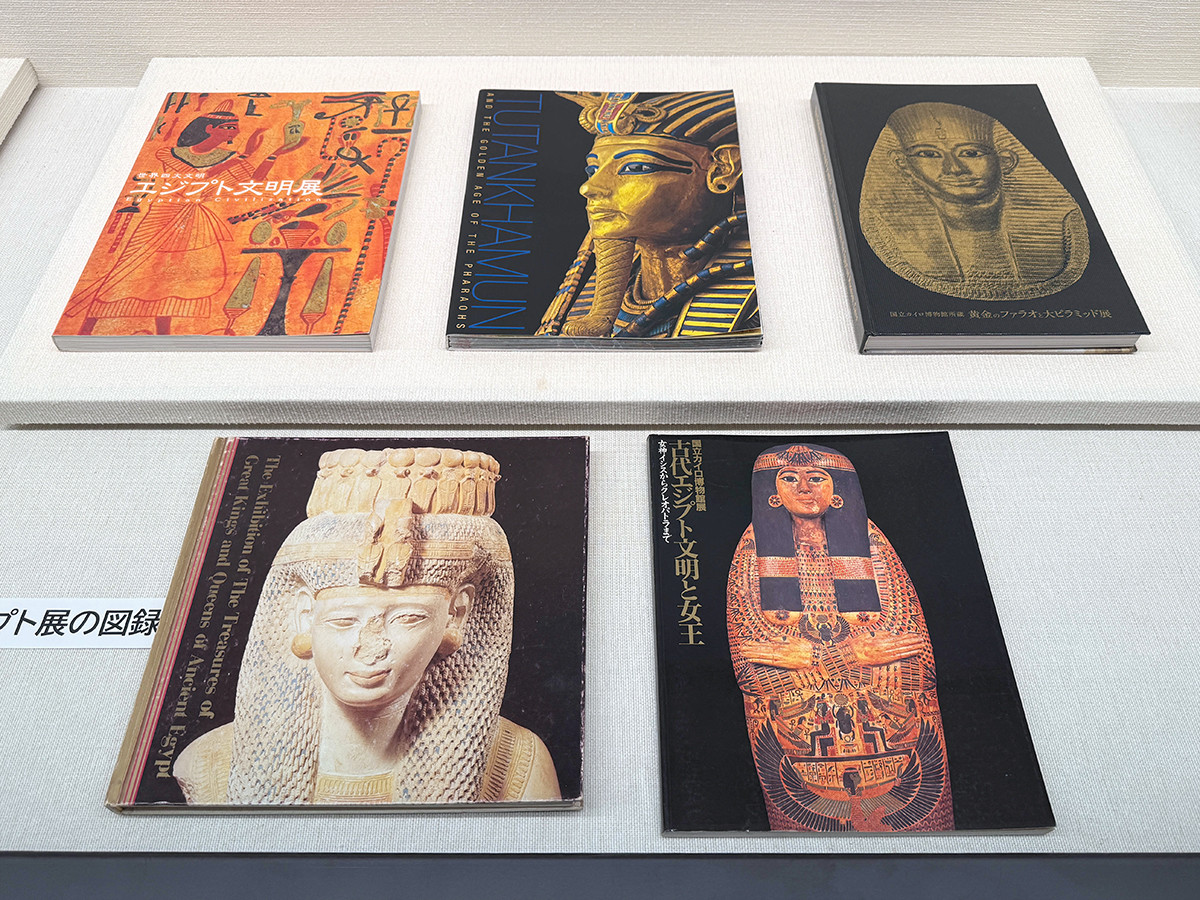

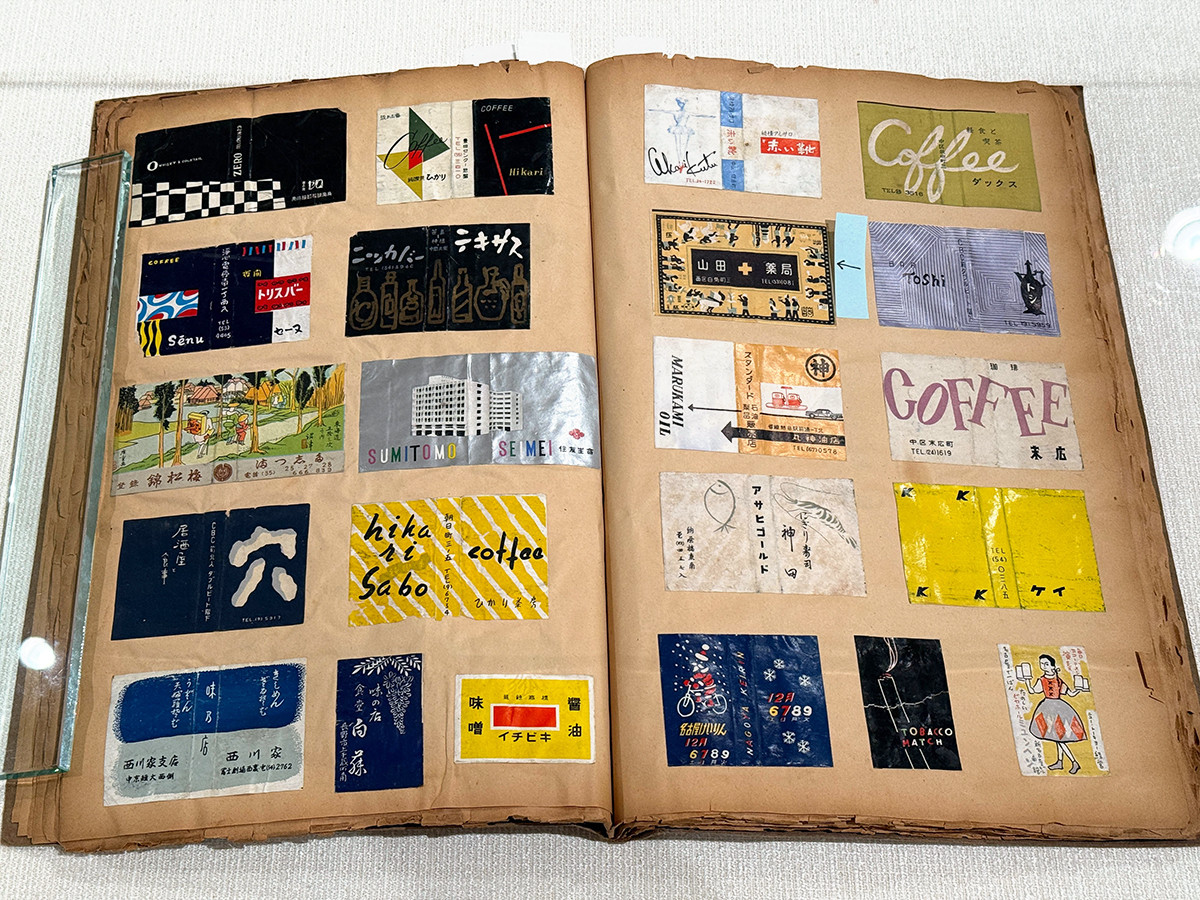

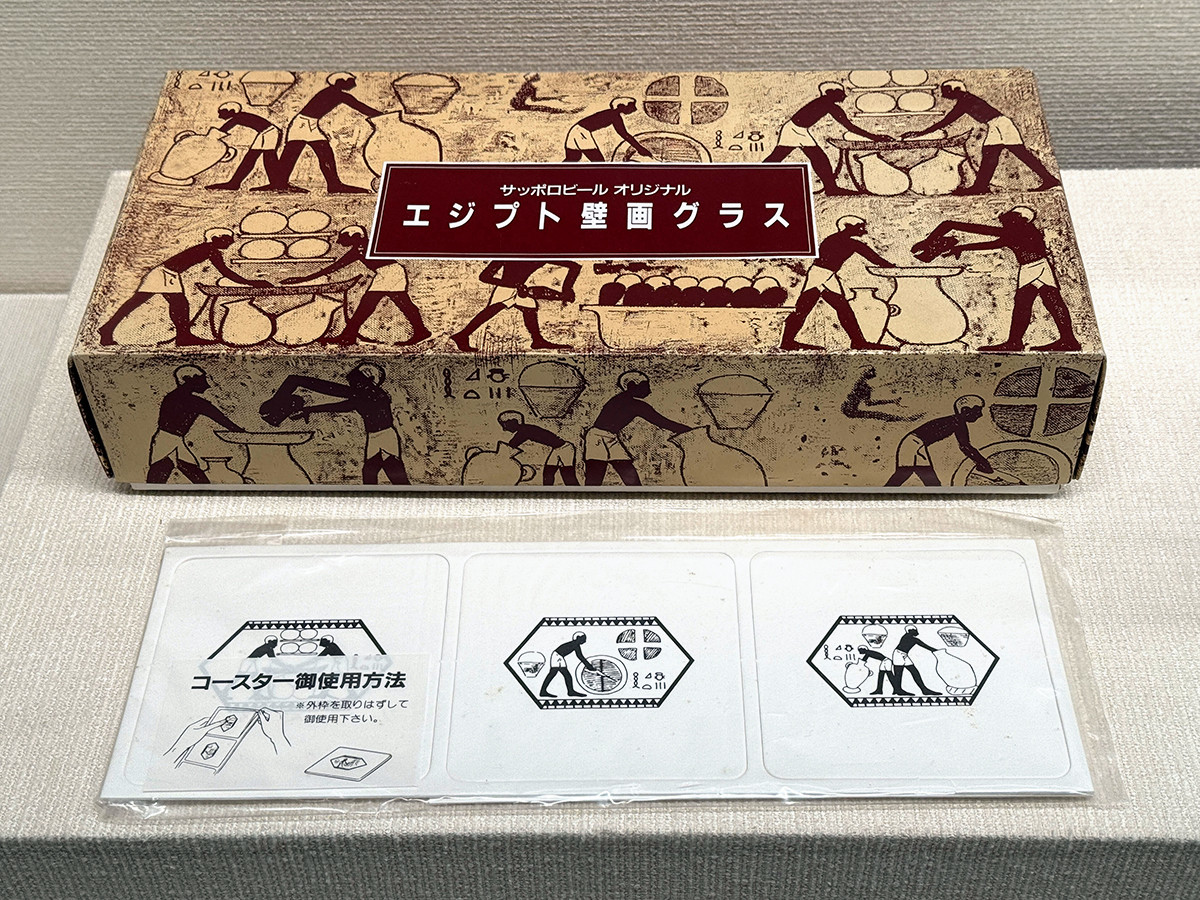

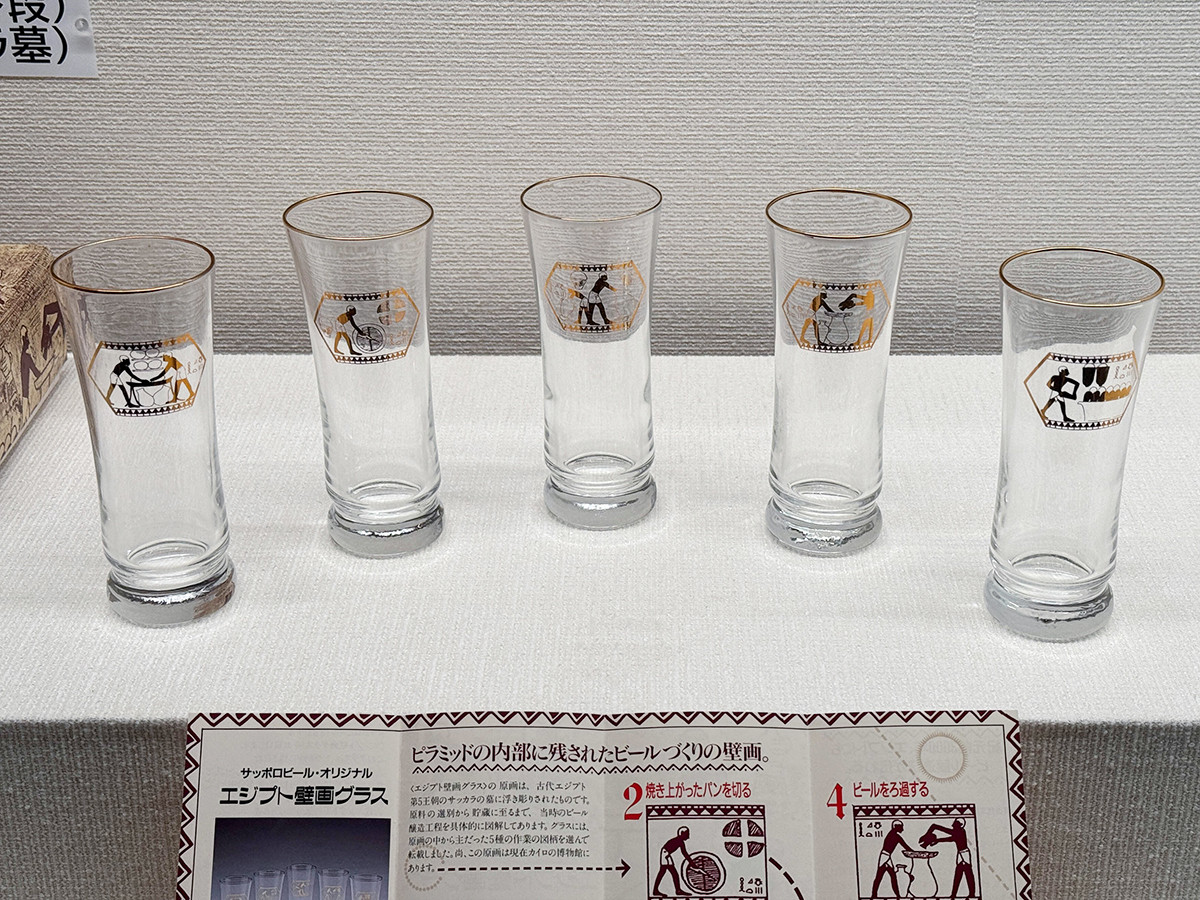

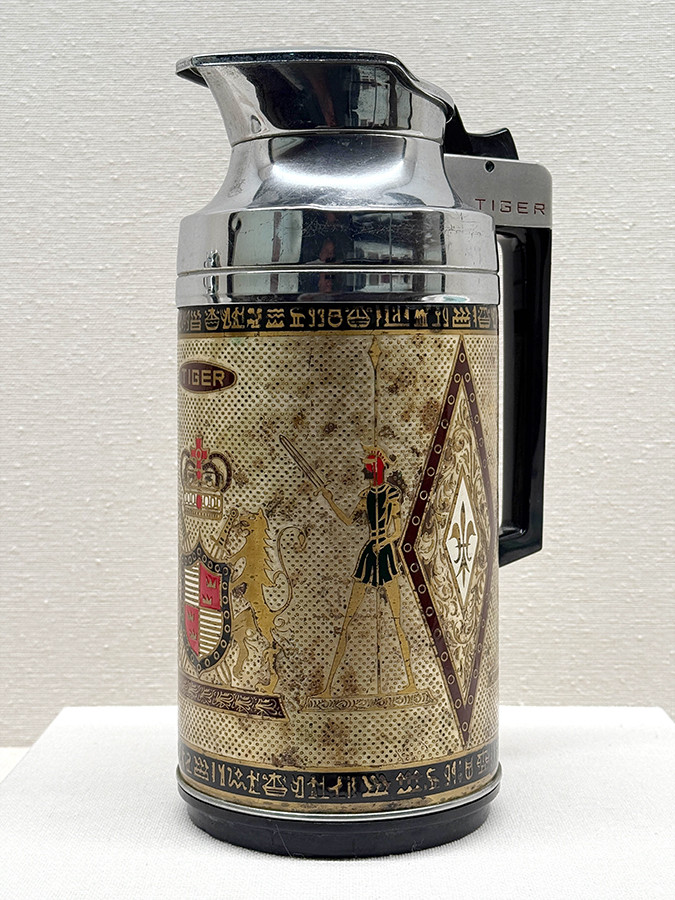

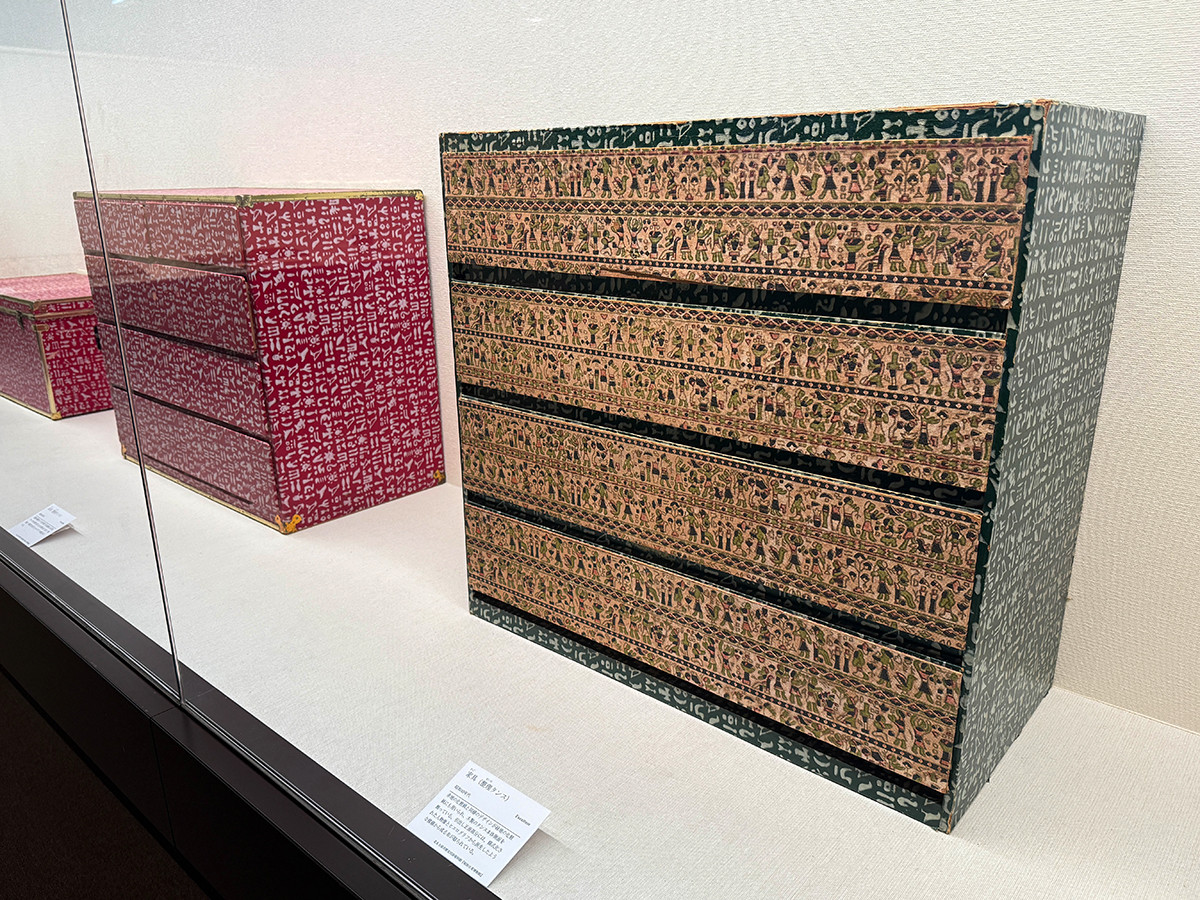

エジプトに魅せられた昭和の人々 ― 古代オリエント博物館「やっぱりエジプトが好き♡」(レポート)

古代オリエント博物館 | 東京都

昭和30〜40年代に日本で広まった“エジプト柄”ブームを、生活資料で紹介

ツタンカーメン展より前。昭和の日本人はなぜ古代エジプトに憧れたのか?

北名古屋市歴史民俗資料館(昭和日常博物館)の所蔵資料を中心にした構成

0

古代オリエント博物館「やっぱりエジプトが好き♡」会場風景

古代オリエント博物館「やっぱりエジプトが好き♡」会場風景

| 会場 | 古代オリエント博物館 |

| 会期 |

2025年9月27日(土)〜11月24日(月)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) ※10/2と11/21は20:00まで開館します(最終入館19:30) |

| 休館日 | 会期中無休 |

| 住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ文化会館ビル7階 |

| 電話 | 03-3989-3491 |

| 公式サイト | https://aom-tokyo.com/ |

| 料金 | 一般 1000円、大高生 800円、中小生600円 ※20名以上の団体割引、障害者割引あり ※「障害者手帳」をお持ちの方は半額割引(付き添いの方は1名入館無料) |

| 展覧会詳細 | 「やっぱりエジプトが好き💛 ―昭和のニッポンと古代のエジプト―」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2026年1月20日

装い新たに日本を読み解く、東洋文庫ミュージアムがリニューアルオープン

2026年1月19日

名刀と大名文化を紹介 ─ 特別展「百万石!加賀前田家」、東博で4月に開催

2026年1月16日

海外所蔵浮世絵が一堂に ─ 千葉市美術館で「ロックフェラー・コレクション花鳥版画展」

2026年1月16日

鹿子木孟郎の写実絵画を総覧 ― 泉屋博古館東京

ご招待券プレゼント

学芸員募集

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー)など]

東京都

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

茨城県近代美術館 学芸補助員(普及担当)及び展示解説員募集

[茨城県近代美術館]

茨城県

国⽴国際美術館 研究補佐員(教育普及室)募集

[国立国際美術館]

大阪府

横浜みなと博物館 博物館業務アルバイト募集!

[横浜みなと博物館]

神奈川県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)