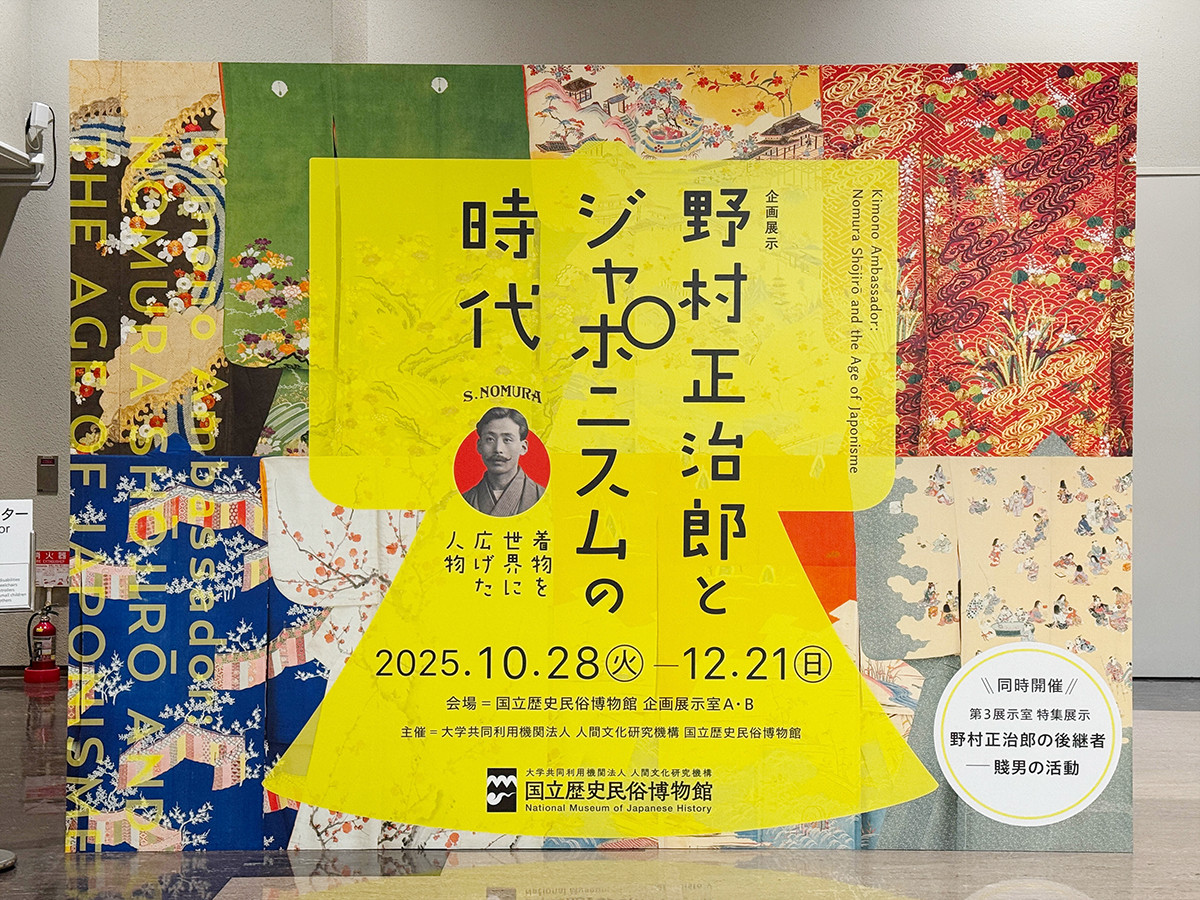

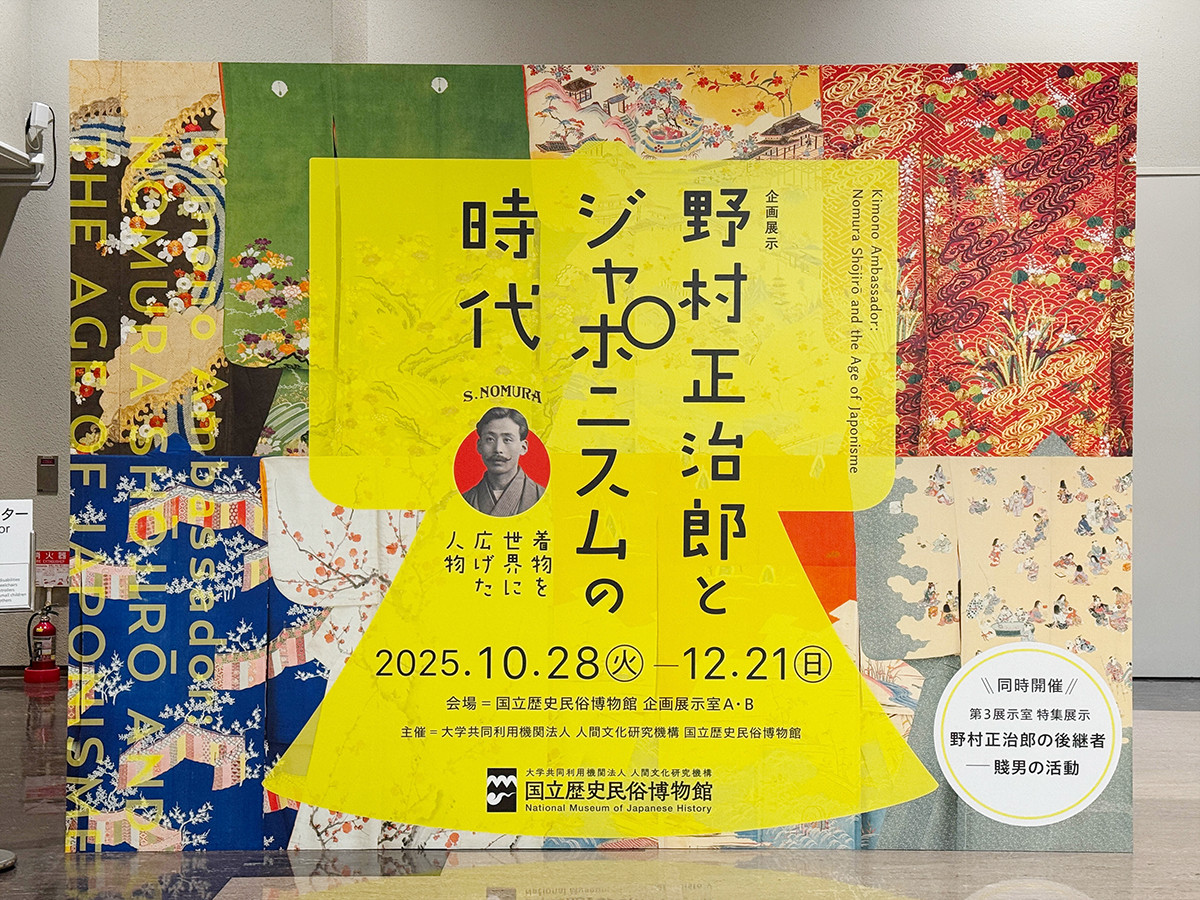

京都の美術商として知られる野村正治郎(のむら しょうじろう、1880-1943)は、近世日本の染織文化を深く愛し、その美を世界に発信した人物です。国立歴史民俗博物館では、正治郎が築きあげた「野村正治郎衣裳コレクション」を通じ、その生涯と業績をたどる展覧会が開催されています。

欧米でジャポニスムが隆盛を極めた時代、西洋人を相手に着物を販売しながら、国内ではコレクターとして着物の文化的価値を啓発した正治郎。本展では、その「美術商」と「コレクター」という二つの活動を軸に、約140点の資料から、着物を通して日本文化を広めた一人の美術商の姿が浮かび上がります。

国立歴史民俗博物館「野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物」会場入口

正治郎が築き上げた「野村正治郎衣裳コレクション」は、歴博を代表する収蔵品の一つで、近世の着物や装身具など1,141件もの資料数を誇ります。これらのうち571件は一時期アメリカに流出しましたが、歴博の設立に際して里帰りを果たしました。

正治郎は、留学経験からアメリカに親近感を抱いており、海外の機関にも彼の旧蔵あるいは関係した資料が多数所蔵されています。同時代人から「衣裳王」と評された正治郎は、日本国内のみならず世界へ着物の芸術的価値を宣伝しました。

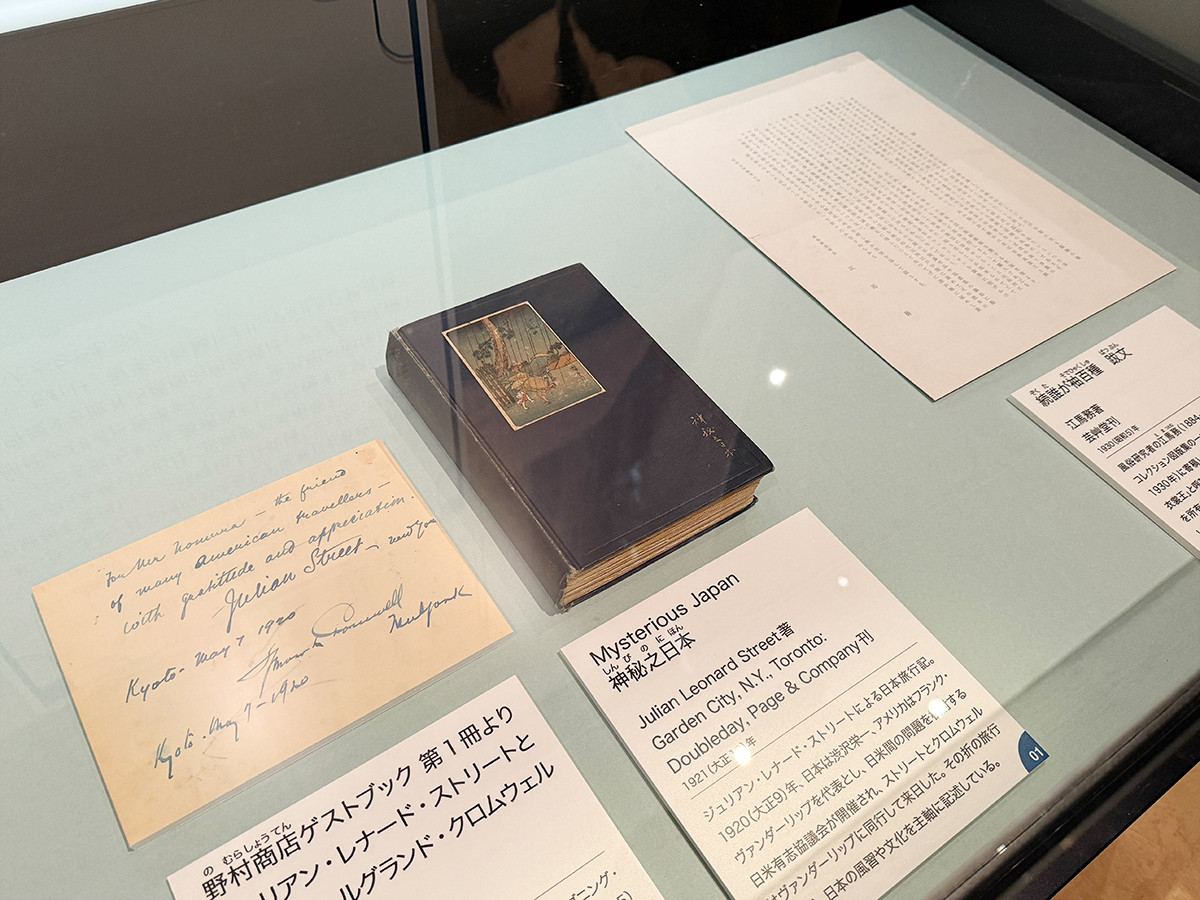

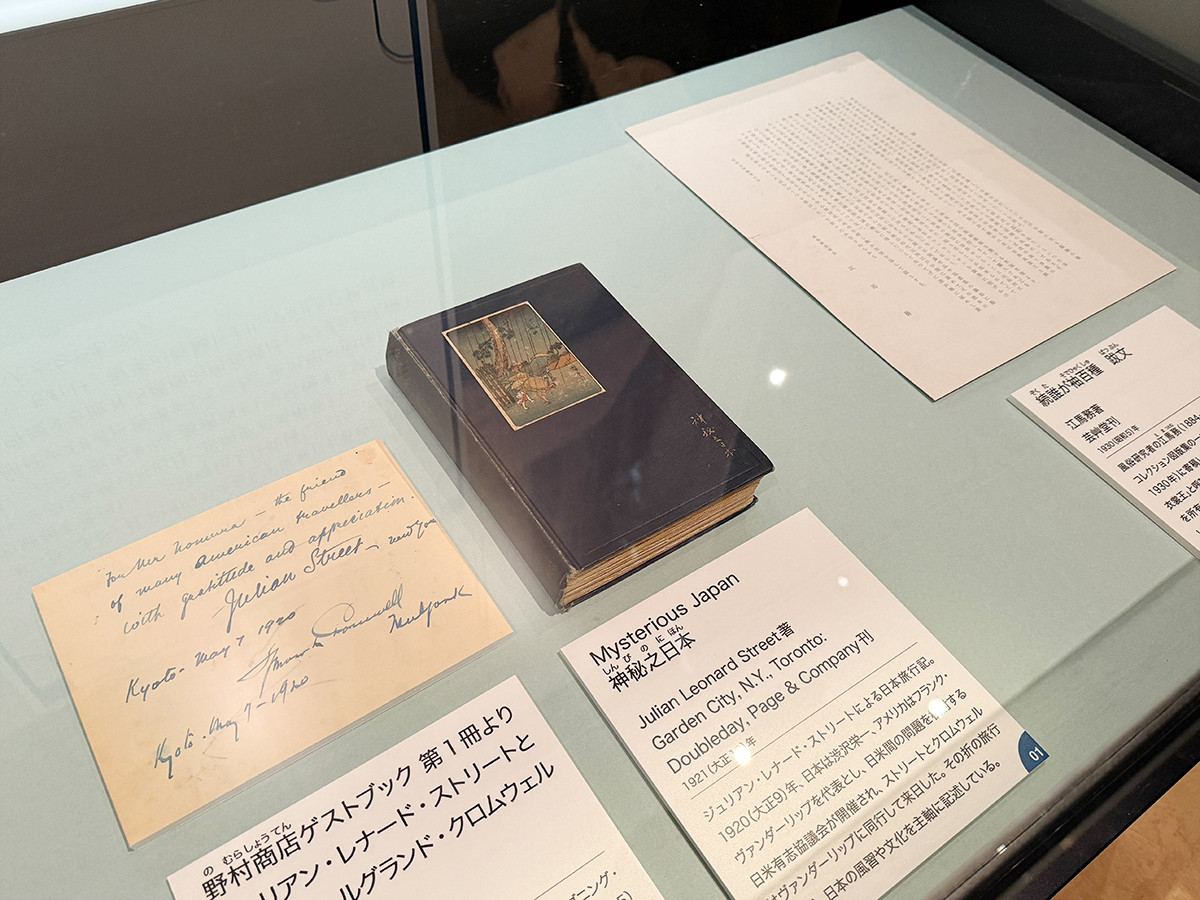

プロローグ「野村正治郎と世界に広がる関係資料」

展覧会の第1章「美術商としての活動―対外交流」では、ジャポニスム全盛期に正治郎とその親族が展開した、西洋人を顧客とした販売戦略をたどります。

正治郎の母・志て(して)は、日本の染織品を主力とする事業を始め、刺繍の新製品などを扱った刺繍商でした。正治郎はこの事業に参画し、西洋との交流を深め、着物の美を国外に伝えました。

特に刺繍絵画は、ウィーン万国博覧会を契機に輸出が始まり、人気を博しました。展示されている刺繍絵画《富士山図》のように、著名な日本画家による下絵を用いた作品が当時の流行を伝えています。

第1章「美術商としての活動 — 対外交流」 《富士山図》款記「景年」 明治時代後期・19世紀末期

正治郎の次兄である清英(きよひで)は、母の事業を受け継ぎ、1896年に外国人が集まる目抜き通りの新門前通へ移転。清英の商店では、刺繍を筆頭とする古物の染織品を主力商品とし、新古の刺繍・織物の売買を行う貿易会社も設立しています。

アメリカ留学から帰国した正治郎は、1903年に合資会社「巴商会」を設立。当初は母や兄の後を追って刺繍貿易に力を注ぎましたが、1914年に分家してからは古物の織物や着物へと主力商品を転換し、後にコレクターとしての性格を強めつつ新製品販売へと再度転換していきました。

第1章「美術商としての活動 — 対外交流」

展覧会の第2章は「コレクターとしての活動―国内交流」、華やかな着物が数多く展示されているのはこちらの章です。美術商であった正治郎が1910年代の半ば頃からコレクターとしての性格を強め、国内で着物の重要性を啓発していく様子をたどります。

当時の日本国内では、風俗研究や産業振興などのために古い着物が資料として求められていました。正治郎は入札会などを通してコレクションを形成し、自身のコレクションを貸与するなど積極的に協力しました。

第2章「コレクターとしての活動―国内交流」

大正時代を中心に盛行した入札会では、前近代の旧家から流出した美術品を新たに経済力をつけた実業家などが収集しており、正治郎のコレクション形成の背景となりました。

重要文化財《梅樹下草模様小袖》は、1919年の入札会に出品された、江戸琳派の祖・酒井抱一(さかい ほういつ)が筆をとったとされる着物です。

第2章「コレクターとしての活動―国内交流」 重要文化財《梅樹下草模様小袖》酒井抱一筆 国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎が国内で人脈を広げる上で、江馬務(えま つとむ)との出会いは重要でした。江馬が主宰した風俗研究会は、歴史風俗の知識が必要な歴史画や風俗画制作のため、画家や研究者の交流の場となり、正治郎も参加しました。

風俗研究会に触発された正治郎は、研究に意欲を見せ、1918年に風俗研究会の分会として染織研究会の設立を提唱し実現させました。また、宮崎友禅の顕彰にも積極的に関わり『友禅研究』を発表。さらに長兄の家に「古代染織刺繍研究所」を設置するなど、コレクターとしての活動を学術的な分野へと広げていきました。

第2章「コレクターとしての活動―国内交流」

並んでいる2着の着物は、正治郎が《京名所模様小袖》を入手する際に、《江戸名所模様下着》と「婚礼式」を挙げたというユニークなエピソードを持つ資料です。これは実際に人が着た着物の結婚式ではなく、着物同士を結婚させるという趣向でした。

この婚礼式は、1932年4月25日に左阿弥楼を会場に執り行われ、長田喜太郎夫妻が媒酌人を務めました。学界への接近を通じて広がった正治郎の幅広い交友関係が、この異例の式典の出席者に反映されていることが分かります。

第2章「コレクターとしての活動―国内交流」 (左から)《京名所模様小袖》国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション / 《江戸名所模様下着》国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

歴史画や風俗画の制作、染織産業の新製品開発などの資料として、古い着物が実利的な有用性を持つことが広く認識されていたため、正治郎は自身のコレクションを積極的に公開しました。

産業振興との関わりでは、京都の「染織祭」で女性の歴史的な扮装行列が加わった際、正治郎は衣裳制作の資料としてコレクションを提供しています。

第2章「コレクターとしての活動―国内交流」

正治郎は恩賜京都博物館(現在の京都国立博物館)での展覧会に協力し、1930年代には彼のコレクションだけを展示する展覧会が2回開催されています。

こうした協力の背景には、正治郎の「キモノ博物館」設立の構想がありました。彼は、染織業を基幹産業とする京都にふさわしく、恩賜京都博物館を着物専門の「キモノ博物館」とし、着物を日本の誇るべき文化・美術として世界に発信することを願っていました。

第2章「コレクターとしての活動―国内交流」 キモノ博物館構想

エピローグ「活動の集大成」では、正治郎が有数のコレクターとして、着物の保存と公開に励んだ晩年の活動をたどります。

「論より証拠」として断片さえも大切にした彼の姿勢は、「時代小袖雛形屛風」によく表れています。この屛風は着物の裂を衣桁に架かったかたちで貼装した二曲一隻の金地屛風で、不完全な着物の裂や脆弱な着物を鑑賞・保存できるよう制作したものです。

エピローグ「活動の集大成」

1920年代には沈静化したジャポニスムですが、1930年代には日本の古美術品が改めて評価されるようになります。正治郎の長年の努力は、1939年にサンフランシスコで開催されたゴールデン・ゲート万国博覧会で実を結びました。

この博覧会では「徳川時代の衣裳」コーナーが設けられ、着物などに焦点を当てて展示。着物は日本の誇るべき文化・美術として世界に向けて紹介され、これは正治郎が強く願っていた意向とまさに合致するものでした。

エピローグ「活動の集大成」

関連する特集展示として、総合展示 第3展示室では「野村正治郎の後継者―賤男の活動」も開催されています。

ここでは、正治郎のコレクションを継承した娘婿の賤男(しずお)が制作に関与した小袖裂貼装屛風などが紹介されています。

第3展示室 特集展示「野村正治郎の後継者―賤男の活動」

着物という日本の伝統文化を世界へ、そして未来へと伝えるために尽力した一人の美術商の情熱と先見性を知る貴重な展覧会です。正治郎の功績と華やかなコレクションの数々をお楽しみください。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2025年10月27日 ]