IM

レポート

レポート

特別展 ミイラ ~ 「永遠の命」を求めて

国立科学博物館 | 東京都

43体のミイラが集結

乾燥し、生前の姿が残っているミイラ。以前は好奇の対象でしたが、20世紀に入ると学術的な調査が行われるようになりました。世界各地からミイラを集め、文化的な背景や死生観を探る展覧会が、国立科学博物館で開催中です。

0

《下腿部を交差させた女性のミイラ》ペルー 中央海岸 先コロンブス期チャンカイ文化 1390年頃-1460年頃 ライス・エンゲルホルン博物館

《チョンロー文化のミイラ》チリ アタカマ砂漠 チンチョーロ文化 紀元前3200年頃 オリジナルはバルパライソ自然史博物館

《腕を交差している男性のミイラ》エジプト 末期王朝時代-グレコ・ローマン時代 紀元前410年-前250年 バーゼル文化博物館&バーゼル自然歴史博物館

《グレコ・ローマン時代の子どものミイラ》エジプト グレコ・ローマン時代 紀元前38頃-後59年頃 レーマー・ペリツェウス博物館

《ウェーリンゲメン》オランダ ドレンテ州、ブールタング湿原 紀元前40年-後50年頃 ドレンテ博物館

《カナリア諸島のミイラ》スペイン カナリア諸島(テネリフェ) 1250-1350年頃 ゲッティンゲン大学人類学コレクション

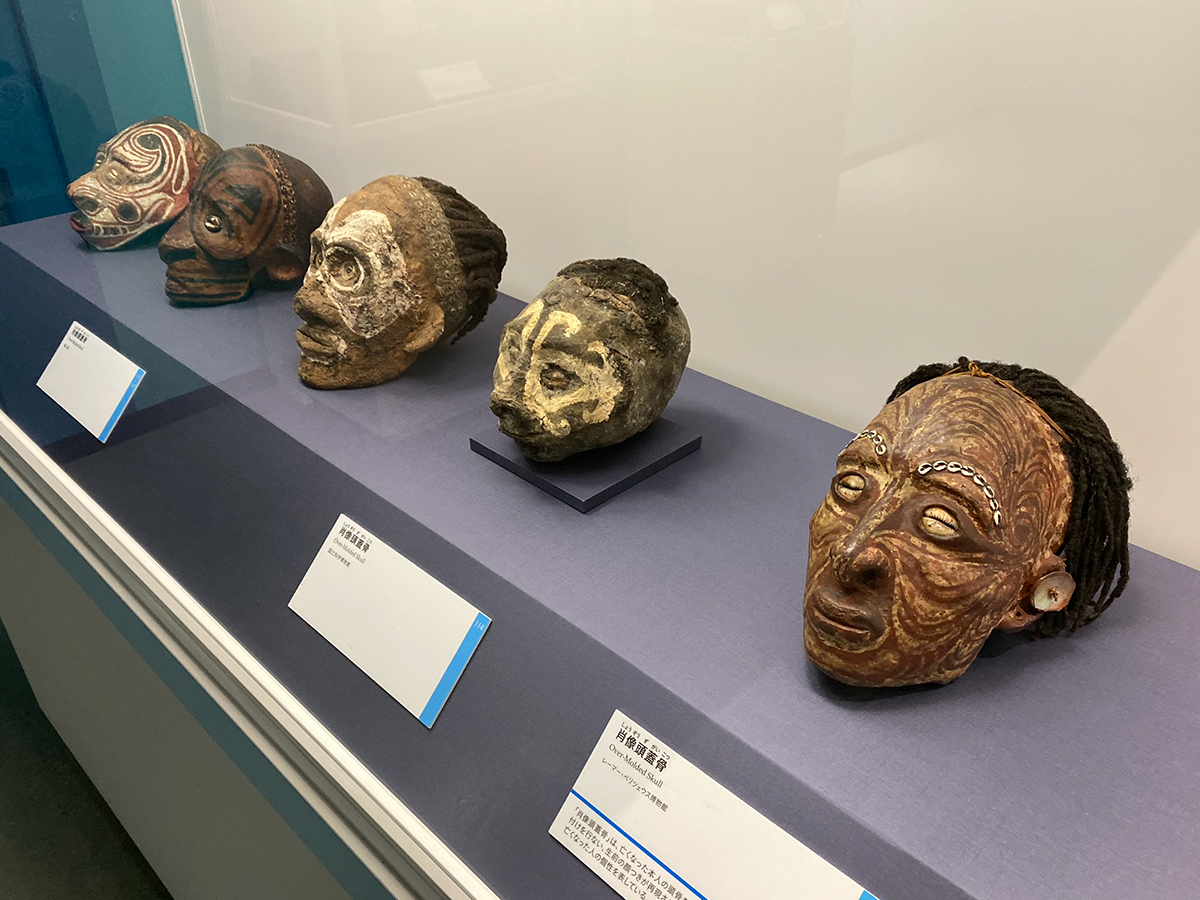

第4章「オセアニアと東アジアのミイラ」 オセアニアの肖像頭蓋骨

《江戸時代の兄弟ミイラ》日本 江戸時代 国立科学博物館(左が弟)

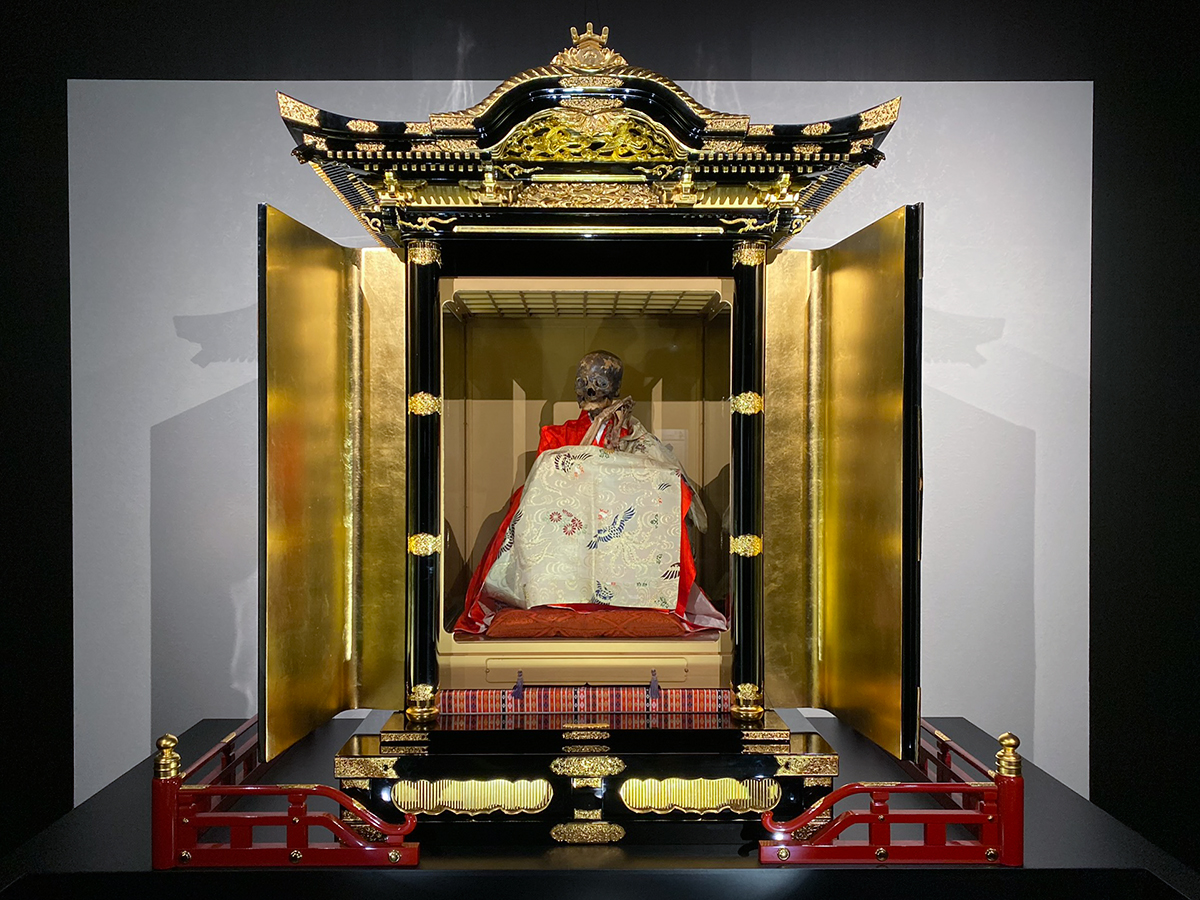

《弘智法印 宥貞》日本 福島県 1683年頃 小貫即身仏保存会

| 会場 | |

| 会期 | 2019年11月2日(土)~2020年2月24日(月) 会期終了 |

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) ※当面の間、常設展示の夜間開館(金曜日・土曜日 17:00~20:00)は休止いたします。 |

| 休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)および12月28日(土)〜1月1日(水・祝) ※ただし2月17日(月)は開館 |

| 住所 | 東京都台東区上野公園7-20 |

| 電話 | 03-5777-8600(ハローダイヤル) 03-5777-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | http://www.tbs.co.jp/miira2019/ |

| 料金 | 一般・大学生 1,700(1,500)円 / 小・中・高校生 600(500)円 |

| 展覧会詳細 | 特別展 ミイラ ~ 「永遠の命」を求めて 詳細情報 |