IM

レポート

レポート

戦国アバンギャルドとその昇華 兜 KABUTO

佐野美術館 | 静岡県

戦場に映える、頭上の前衛芸術

キャラが立っている戦国武将は、個性的な兜が必須アイテム。大阪歴史博物館で昨年開催され4万人近い来館者を集めた話題展が、関東に巡回中です。

0

(右手前から)《鉄錆地十二間阿古陀形筋兜》 / 《鉄錆地置手拭形兜鉢》 / 《朱塗日根野形兜》

《銀泥塗一の谷形兜》彦根市指定文化財《朱漆塗頭形天衝脇立兜・朱漆塗半頬》 / 岩手県指定有形文化財《銀本小札紫糸威二枚胴具足》

(左手前)岡山県指定重要文化財《銀象嵌蒙古鉢兜》

(左から)《銀箔押兎耳大角立物付兜》 / 重要文化財《関ヶ原合戦図屏風》

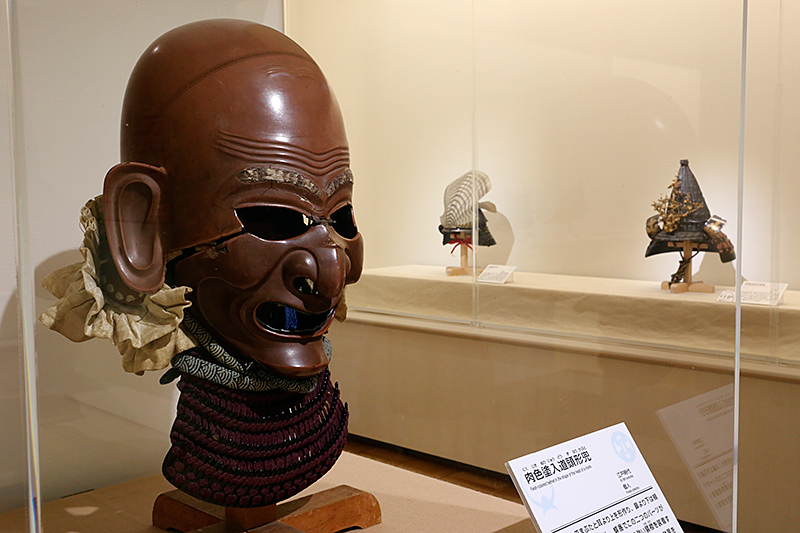

(左手前)《肉色塗入道頭形兜》

(右手前から)《鉄錆地松竹梅兜》 / 《板屋貝形兜 》

(右手前)重要文化財《秋草文黒漆太刀拵》

佐野美術館外観

| 会場 | |

| 会期 | 2014年1月7日(火)~2月11日(火) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館16:30迄) |

| 休館日 | 木曜日(祝日の場合開館)、展示替期間、年末年始 |

| 住所 | 静岡県三島市中田町1-43 |

| 電話 | 055-975-7278 |

| 公式サイト | http://www.sanobi.or.jp/exhibition/kabuto_2013/ |

| 料金 | 一般・大学生 1,000円/小・中・高校生 500円 ※毎週土曜日は小中学生無料 ※15名以上の団体は各2割引 |

| 展覧会詳細 | 戦国アバンギャルドとその昇華 兜 KABUTO 詳細情報 |