IM

レポート

レポート

パスキン展 ─ 生誕130年 エコール・ド・パリの貴公子 ─

パナソニック汐留美術館 | 東京都

「人間、45歳を過ぎてはならない」

1920年代のパリ。モディリアーニ、シャガール、フジタら世界中から集まった画家たち「エコール・ド・パリ」の中でも、最も成功した画家のひとりといえるのがジュール・パスキン(1885-1930)です。

0

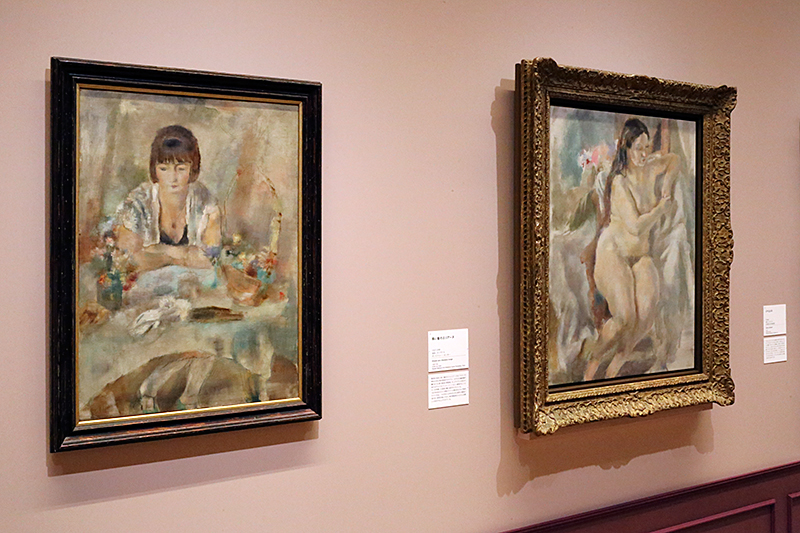

(左から)《テーブルのリュシーの肖像》《長い髪のエリアーヌ》

(左から)《女の肖像》《ミュンヘンの少女》

(左から)《ウィリアム・ハワードの肖像》《モデル》

(左から)《キューバでの集い》《エレガントな女たち》《娼館にて》

第4部「狂騒の時代」

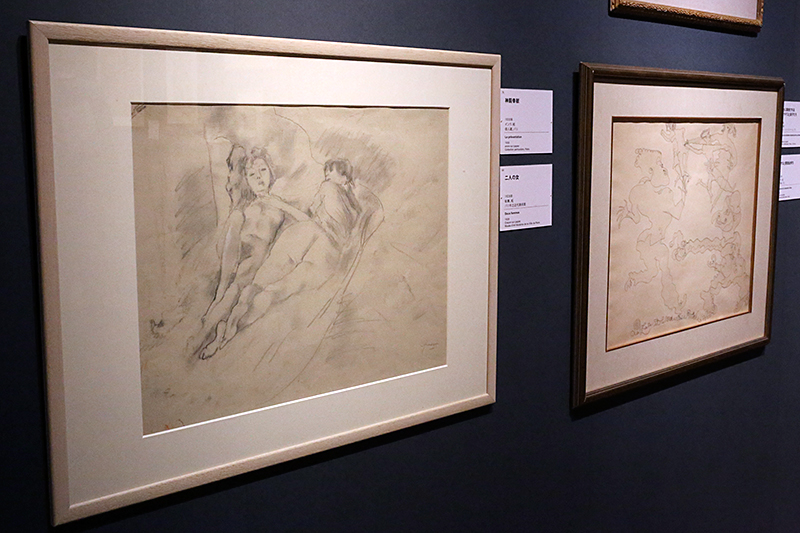

(左から)《二人の女》《ラザロと悪徳金持ち》

(左から)《踊る三人の女》《ダンス》

(左から)《二人のジプシー女》《マリオン》《三人の裸婦》

右端の写真が、パスキンが愛したリュシー・クローグ

| 会場 | |

| 会期 | 2015年1月17日(土)~2015年3月29日(日) 会期終了 |

| 開館時間 | 10:00~18:00(入館は17:30まで) |

| 休館日 | 水曜日休館 ただし2月11日は開館 |

| 住所 | 東京都港区東新橋1-5-1パナソニック東京汐留ビル4階 |

| 電話 | 03-5777-8600(ハローダイヤル) 03-5777-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | http://panasonic.co.jp/es/museum/ |

| 料金 | 一般:1,000円、65歳以上:900円、大学生:700円、中・高校生:500円、小学生以下:無料 ※20名以上の団体は100円割引 障がい者手帳をご提示の方、および付添者1名まで無料でご入館いただけます。 |

| 展覧会詳細 | パスキン展 -生誕130年 エコール・ド・パリの貴公子- 詳細情報 |