ニュース

顔真卿による激情の書「祭姪文稿」が初来日 ── 東京国立博物館で来年開催

(掲載日時:2018年7月26日)

中国・唐時代(618~907)の書に焦点を当てた展覧会が東京国立博物館で開催される事となり、2018年7月26日(木)、都内で記者発表が行われた。

中国で書法が最高潮に到達したのは、東晋時代(317~420)と唐時代。書聖と称される王羲之(おうぎし)が活躍した東晋時代に続き、唐時代には「初唐の三大家」こと虞世南(ぐせいなん)・欧陽詢(おうようじゅん)・褚遂良(ちょすいりょう)らが楷書の典型を完成。顔真卿(がんしんけい)はその伝統を継承しながら「顔法」と称される特異な筆法を生み出した。

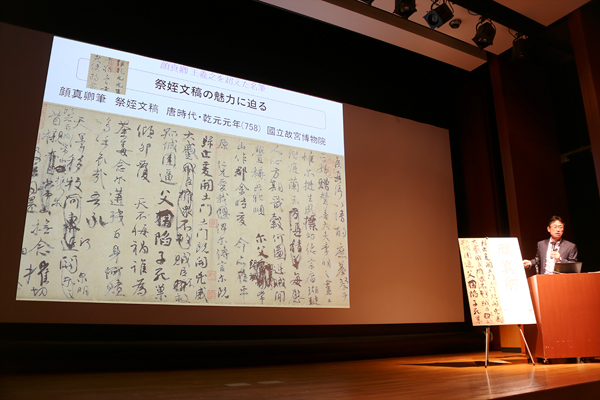

顔真卿による「祭姪文稿(さいてつぶんこう)」は、王羲之の「蘭亭序」と並ぶ歴史上の劇跡と称えられ、顔真卿の書は後世にも大きな影響を与えている。

展覧会では、台北の国立故宮博物院が所蔵する「祭姪文稿」が初来日するなど、貴重な作品が出陳。顔真卿の人物像や書の本質を紹介しながら、王羲之神話が崩壊する過程をたどり、唐時代の書が後世や日本に与えた役割を検証する。

構成は以下の6章。

第1章「書体の変遷 書体進化の秘密」

第2章「唐時代の書 安史の乱まで 王羲之書法の継承と楷書の完成」

第3章「唐時代の書 顔真卿の活躍 王羲之書法の形骸化と情感の発露」

第4章「日本における唐時代の書の受容 三筆と三跡」

第5章「宋時代における顔真卿の評価 人間性の尊重と理念の探求」

第6章「後世への影響 王羲之神話の崩壊」

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」は、東京国立博物館・平成館で2019年1月16日(水)~2月24日(日)に開催。観覧料は当日券が一般 1,600円、大学生 1,200円、高校生 900円、中学生以下は無料。各200円引きの前売り券は10月17日(水)から、2枚で2,400円のペアチケットは9月19日(水)から発売。

発信:インターネットミュージアム

>特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」公式サイト