今日は抜群の眺望とお洒落な山荘がまるごと美術館になっているアサヒビール大山崎山荘美術館に足を運んでみました。スイスの絵本をテーマにした企画展が開催されています。

歴史上に天下分け目の合戦と名を残す天王山の中腹、山崎の地に実業家・加賀正太郎が自ら設計した英国風の山荘があります。100年の時を越え、民藝運動を篤く支援した朝日麦酒㈱初代社長・山本爲三郎による美術コレクションが寄贈され、「アサヒビール大山崎山荘美術館」として公開されています。

赤い屋根がアクセント アサヒビール大山崎山荘美術館

重厚ながら軽やかさを感じるデザインの内装

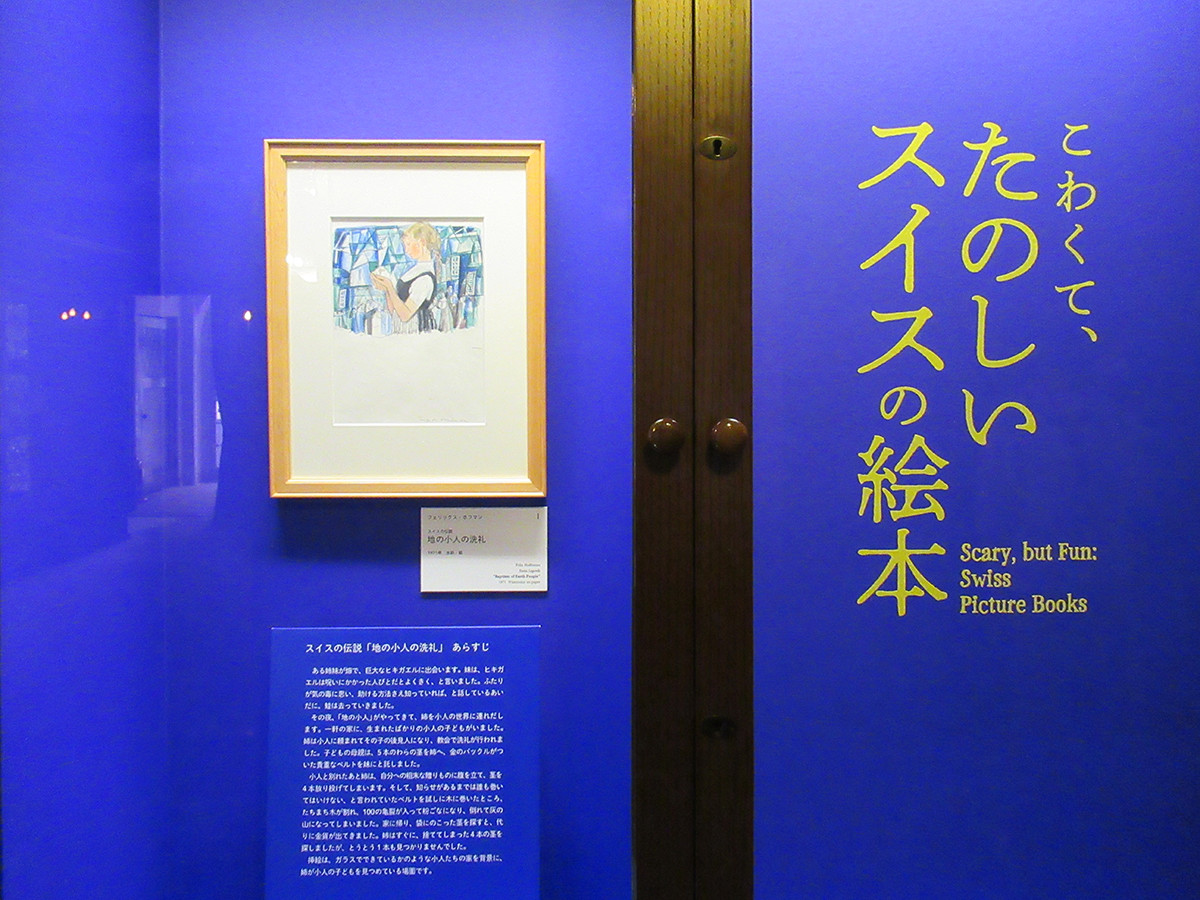

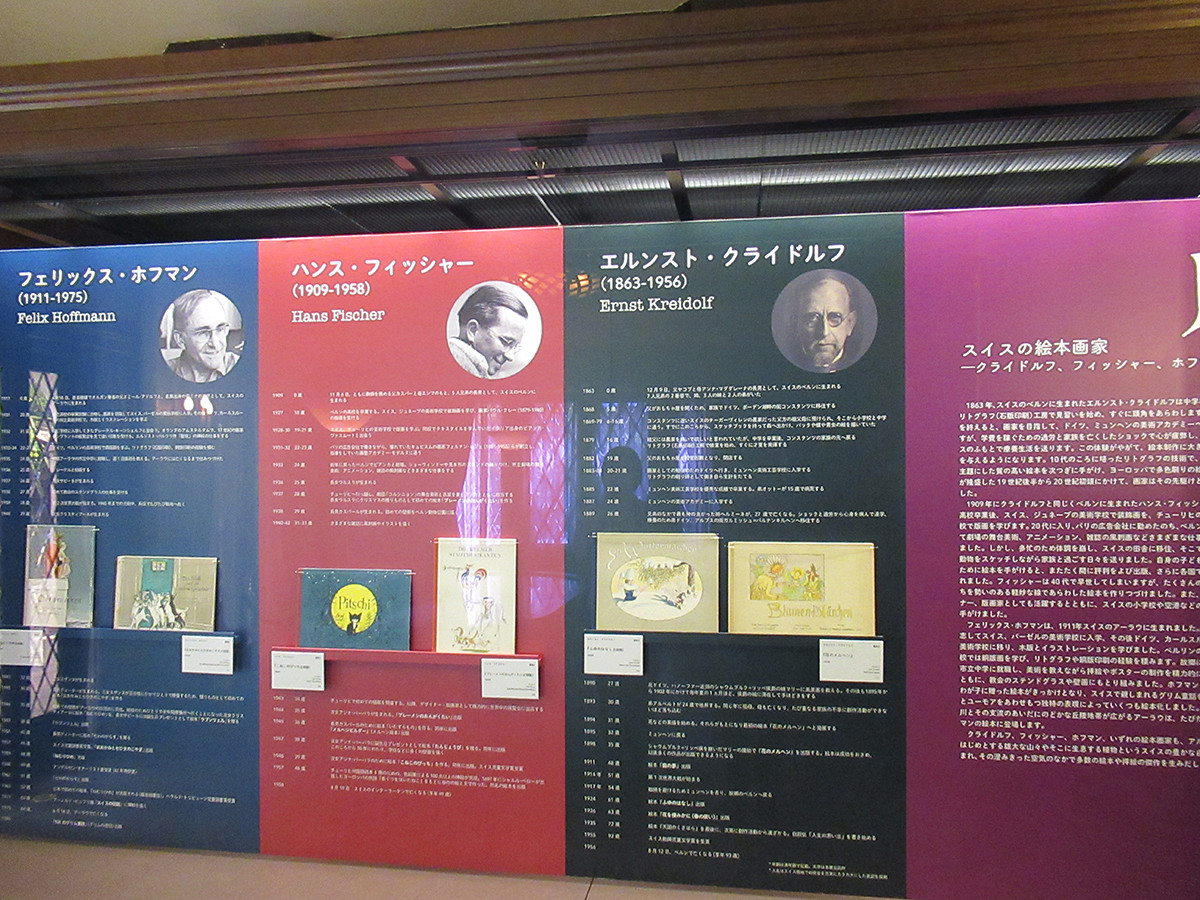

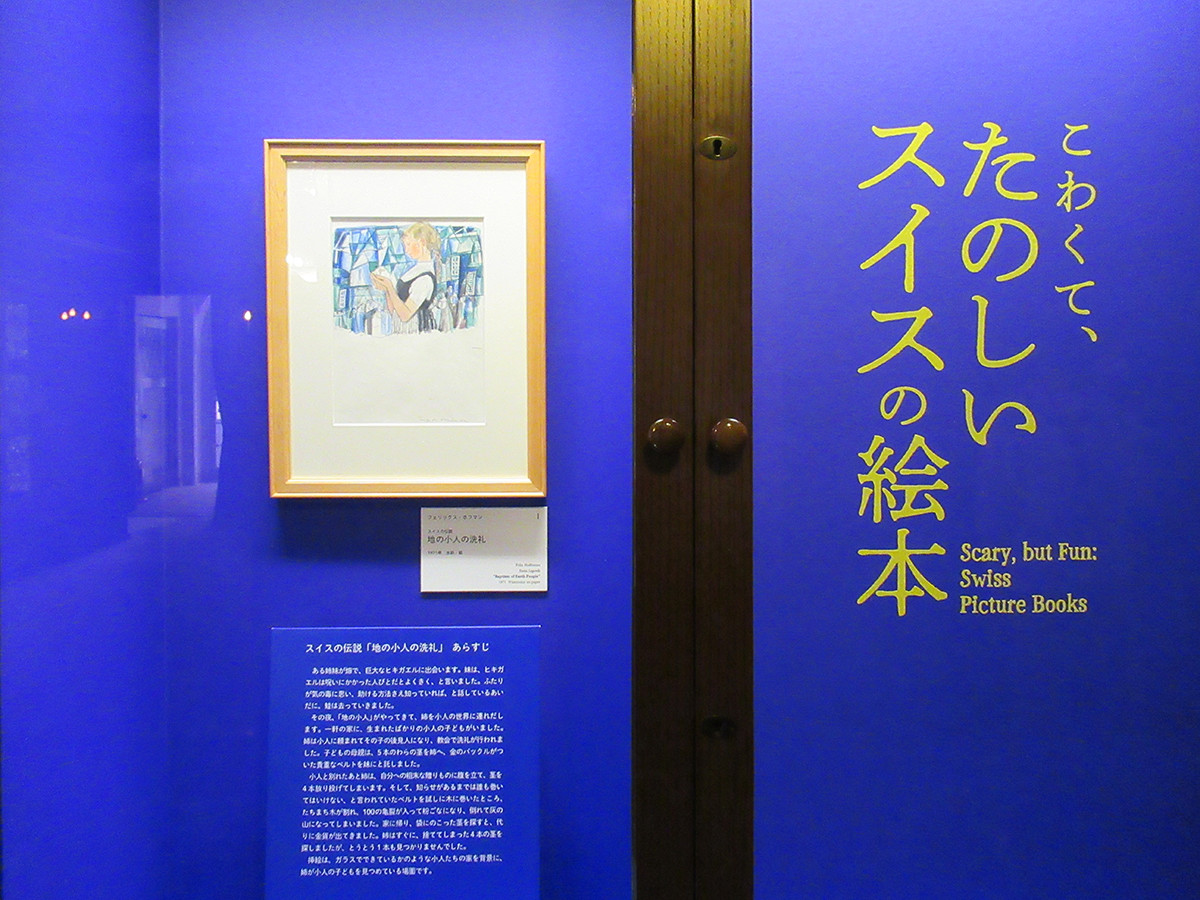

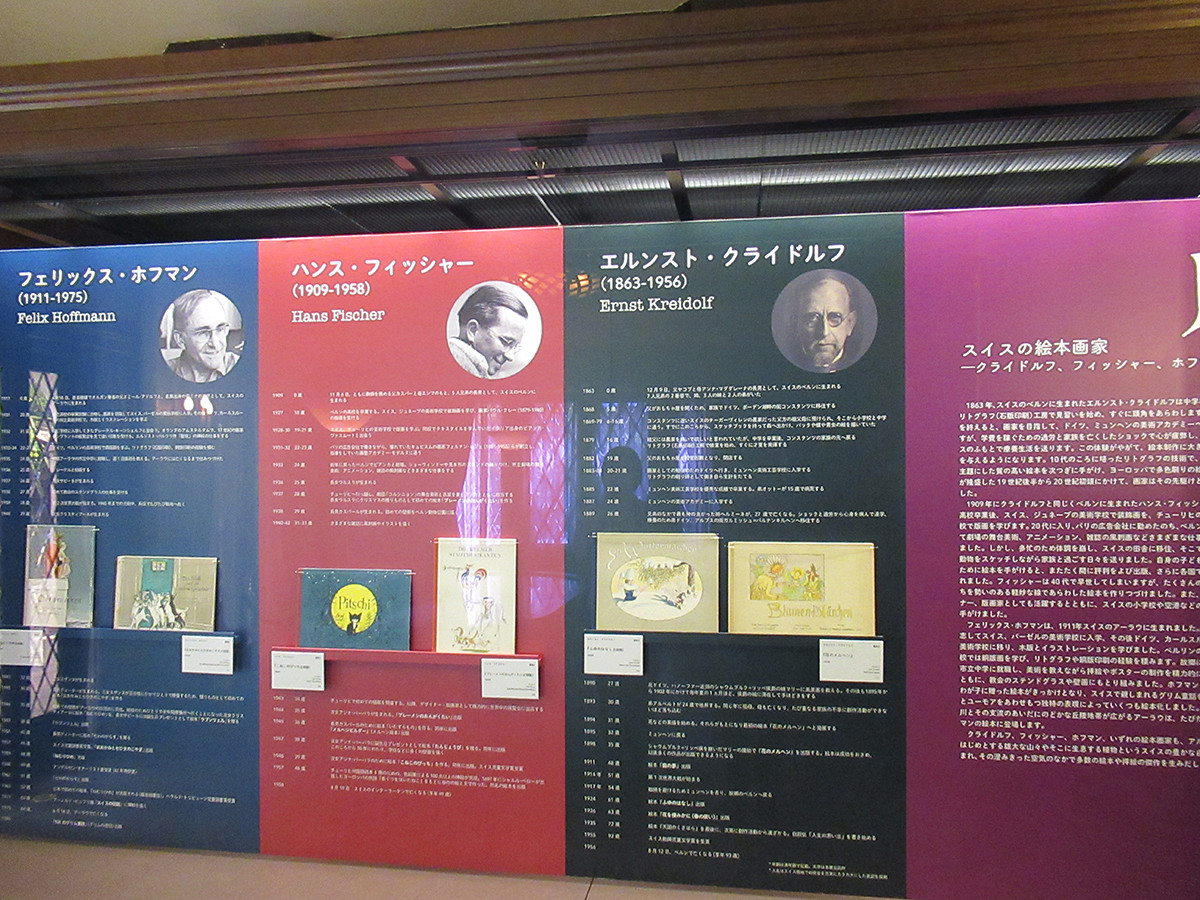

今回の「こわくて、たのしいスイスの絵本」展では、エルンスト・クライドルフ(1863~1956)、ハンス・フィッシャー(1909~1958)、フェリックス・ホフマン(1911~1975)の3作家による原画やリトグラフ、手描き絵本などが紹介されています。

山荘の雰囲気に合わせた展示ケース

企画展にとりあげられた3名の絵本作家

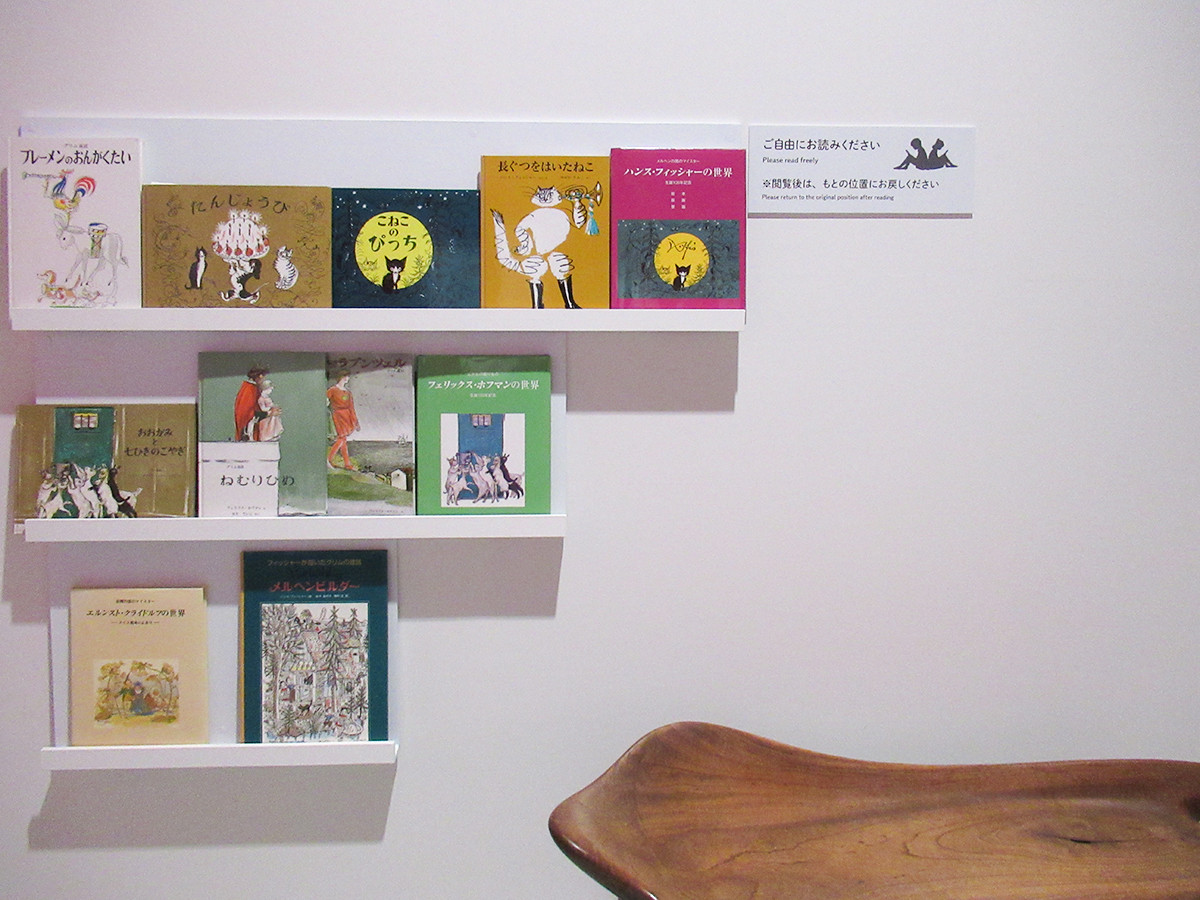

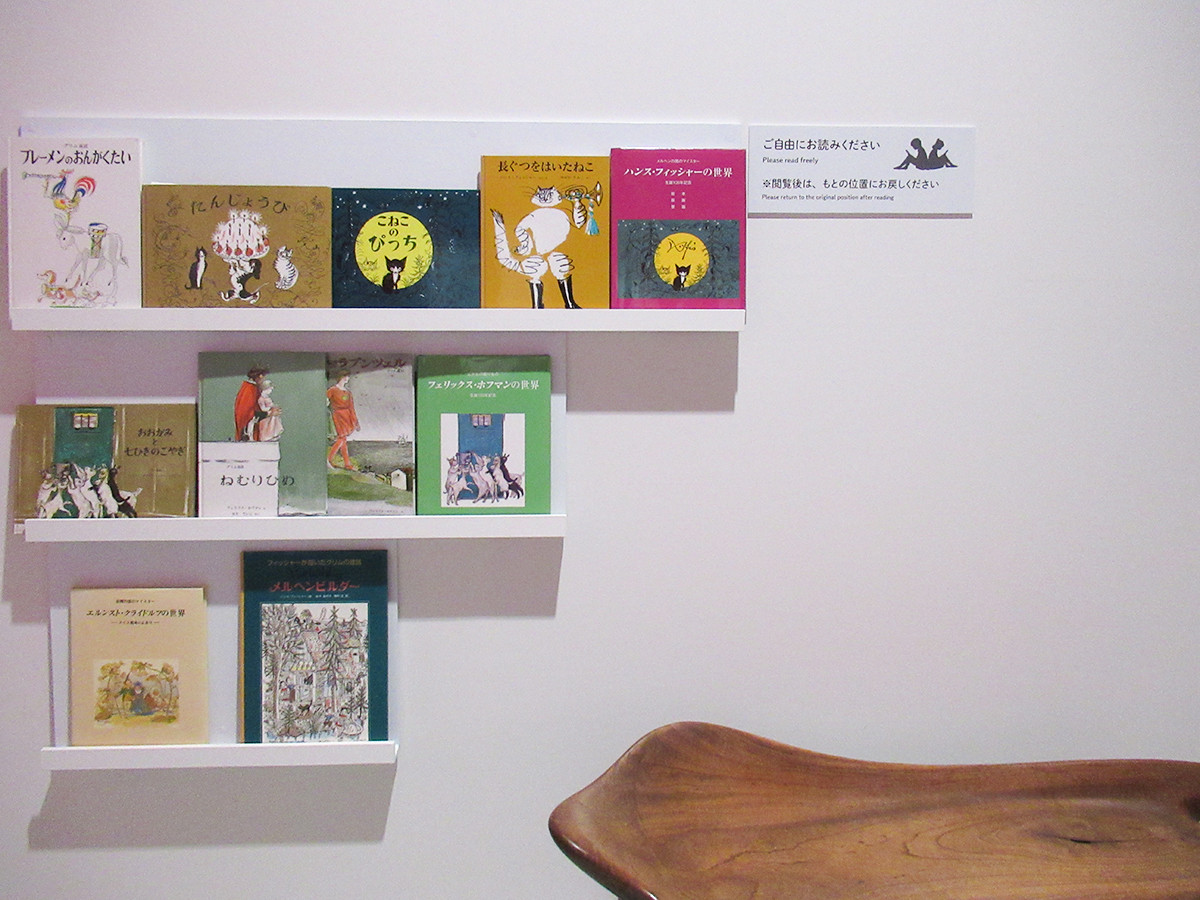

グリム童話の世界では馴染み深い『ヘンゼルとグレーテル』、『ブレーメンのおんがくたい』、『おおかみと七ひきのこやぎ』、『ねむりひめ』など世界中で愛され続ける作品が並びます。

「ヘンゼルとグレーテル」 ハンス・フィッシャー リトグラフ 1945年

フェリックス・ホフマン 「おおかみと七ひきのこやぎ」展示風景

ハンス・フィッシャー 「ブレーメンのおんがくたい」 展示風景

ホフマンとフィッシャーは物語を自分の子供たちのために絵本にし、家族団欒のひとときを演出することから始めました。子供たちが目にするストーリーや挿絵は可愛いだけでなく、当時の生活、風習が組み込まれ、時にはちょっと残酷かと思わせるものもさらりと表現されていました。絵本は子供たちが初めて出会う文化・伝統かもしれません。

こやぎがベッドで並ぶのを見ているお母さんは後ろ姿です。いったいどんな表情をしているのでしょう?『ふゆのはなし』は白雪姫の続編とも言える絵本になっていて、スイスなら森は近くに広がる自然の遊び場。樹木が雪をかぶれば“モンスター”にも見えます。どう読み取るかは決まりがなく読み手によっても変えられる世界で、聞き手とのコミュニケーションによって話は進んでゆきます。

すべてが人生の教材となっていて、“感じる心”、受け取り方は千差万別です。大人になった私達は今、どんな風に感じることができるのか・・絵本のページをめくってみる空間もありました。

「ふゆのはなし」 雪おばけの下で エルンスト・クライドルフ 1925年頃

ページをめくる楽しさが絵本にはかかせません

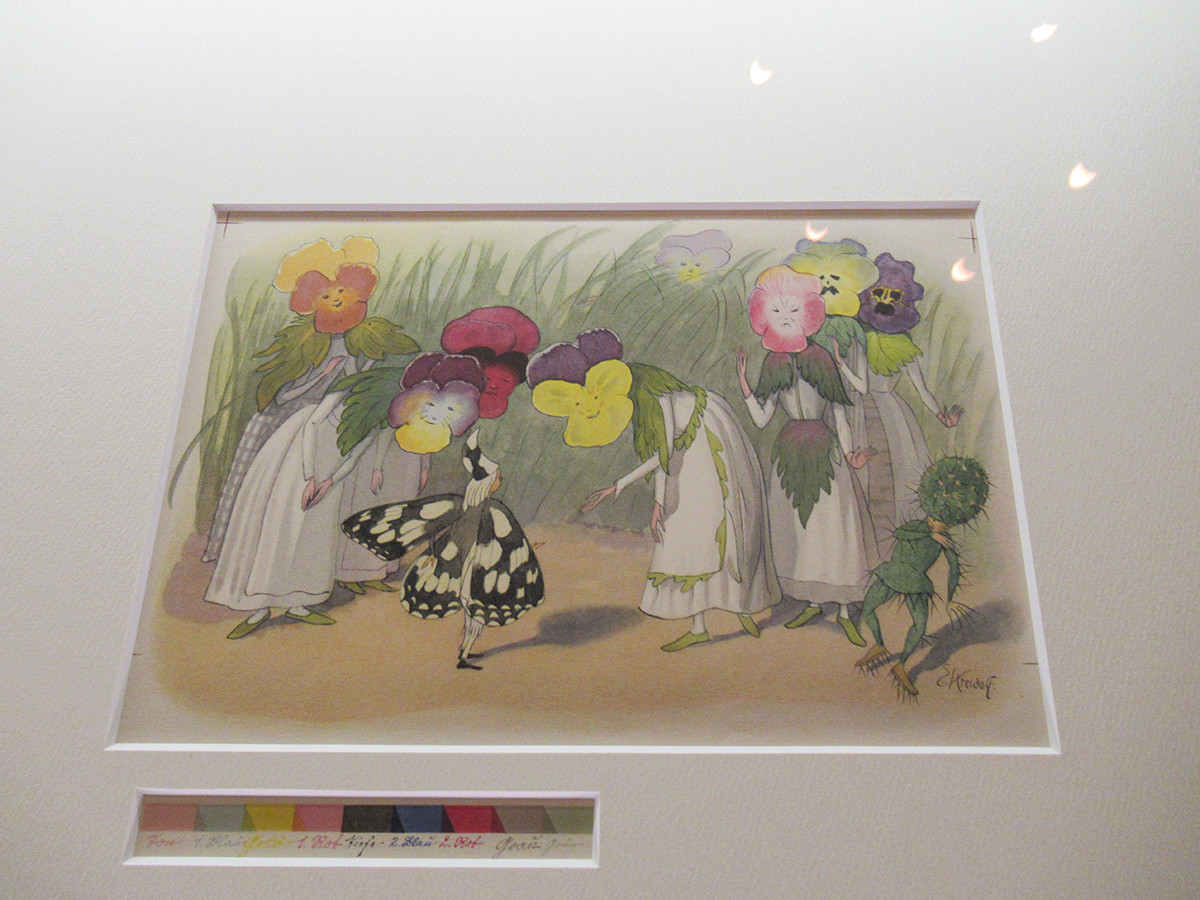

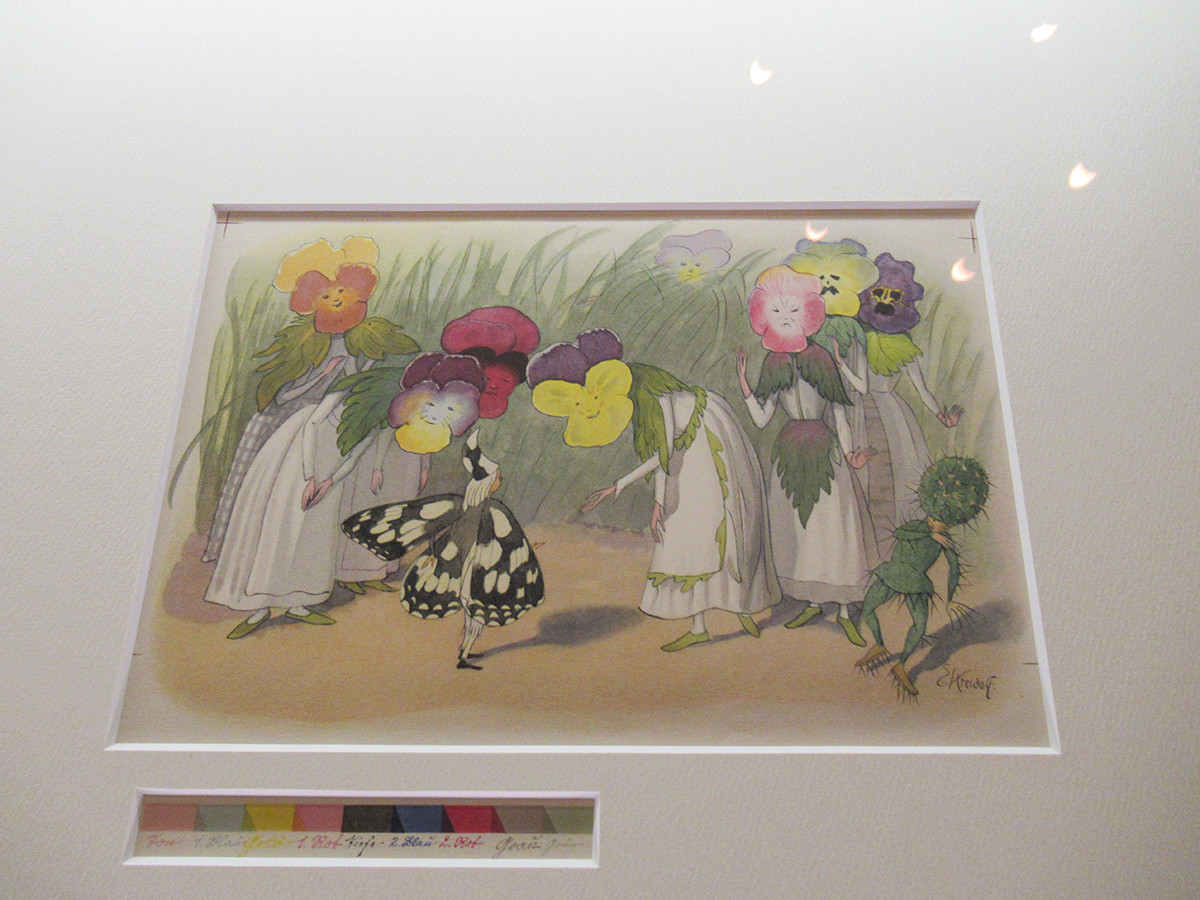

『スイスの伝説』や『花のメルヘン』にはちょっと怖い解釈が潜んでいる作品もあり、ドキっとする場面も。自然を愛するスイスの人々の精神がよく表れています。

「花を棲みかに(春の使い)」まま母さん 1926年

こちらは可愛くて仕方ない『こねこのぴっち』の部屋。兄弟の中でもちょっとはみ出しっ子だったぴっちがいろんな他の動物たちの真似をして冒険し、猫として成長していきます。

ハンス・フィッシャー こねこのぴっち 展示風景

愛らしく小さな動物たちが大活躍

大山崎山荘の主人であった、加賀正太郎とスイスの交流、長野県の「小さな絵本美術館」との協力などこの企画展の背景には様々な思いがあるようです。美しく保存活用されている「本館」、安藤忠雄設計の「山手館」・「地中館」、そして庭園に点在する登録有形文化財など季節の変化も楽しめます。

重厚なつくりの本館内には山本爲三郎コレクションが展示され、バーナード・リーチなどの逸品に出会えます。“ミカド”と呼ばれるドイツのオルゴールが心地よく響く時間にいればラッキーです。また、地中館ではクロード・モネの《睡蓮》連作が鑑賞できます。

本館の雰囲気とマッチしたバーナード・リーチ スリップウェア小皿などの展示風景

喫茶室テラスから眼下に広がる風景を見ながらいただいたのは、ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家をイメージした可愛いケーキ。後方にバーナード・リーチの《鉄組絵タイル》が置かれているのがわかるでしょうか?

個人的には京都八幡の背割り堤や男山が桜色に染まる季節の眺望が一番お勧めですが、こんな素敵なアサヒビール大山崎山荘美術館を是非訪ねてみてください。きっとリピーターになりますよ!

喫茶室屋内にも企画展関連品などが飾られます

手荷物などの持込には制限があります。高台にありますので最寄り駅からは急坂があります。ご注意ください。

[ 取材・撮影・文:ひろりん / 2022年10月4日 ]

エリアレポーター募集中!

あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか?

→ 詳しくはこちらまで