読者

レポート

レポート

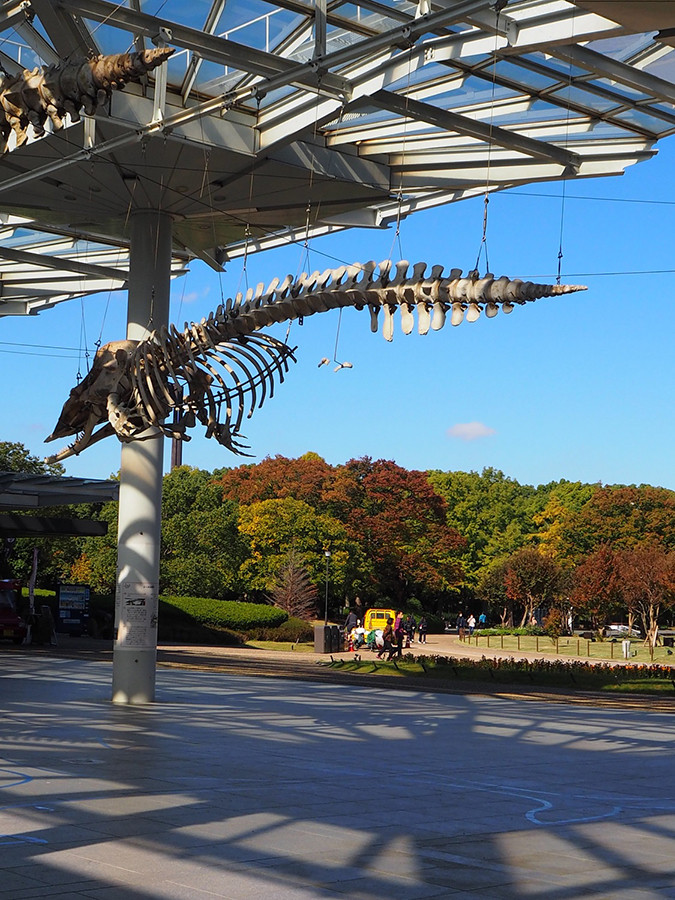

テーマ展示「田中秀介展:絵をくぐる 大阪市立自然史博物館」

大阪市立自然史博物館 | 大阪府

| 会場 | 大阪市立自然史博物館 |

| 会期 |

2022年10月25日(火)〜12月11日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 住所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-23 |

| 電話 | 06-6697-6221 |

| 公式サイト | http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/theme-stanaka2022/ |

| 料金 | 常設展入館料:大人300円/高大生200円/中学生以下無料 ※障がい者手帳など持参者(介護者1名を含む)、大阪市内在住の65歳以上の方は無料(要証明) ※30人以上の団体割引あり |

| 展覧会詳細 | 「テーマ展示「田中秀介展:絵をくぐる 大阪市立自然史博物館」」 詳細情報 |

0

読者レポーターのご紹介

カワタユカリ

美術館、ギャラリーと飛び回っています。感覚人間なので、直感でふらーと展覧会をみていますが、塵も積もれば山となると思えるようなおもしろい視点で感想をお伝えしていきたいです。どうぞお付き合いお願いいたします。

おすすめレポート

ニュース

2025年12月22日

博物館の持続可能なコレクション管理を考える ― 無料シンポジウムが1/24に開催

2025年12月18日

日高のり子も感動、貴重な原画がずらり ─ 画業55周年「あだち充展」

2025年12月18日

カプコンの制作世界を一望 ─ CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展」

2025年12月18日

トヨタが手がける没入型ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA」が横浜に誕生

2025年12月15日

古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催

ご招待券プレゼント

学芸員募集

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!

[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]

東京都

国立科学博物館 事務補佐員(短時間勤務有期雇用職員)募集案内【上野地区】

[独立行政法人国立科学博物館【上野地区】]

東京都

【国立科学博物館】事務補佐員(有期雇用職員)募集案内【上野地区】

[独立行政法人国立科学博物館 上野地区]

東京都

京都産業大学・嘱託職員募集

[京都産業大学]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)