平安時代中期に紫式部が執筆した源氏物語。印刷技術の発達で江戸時代には大衆にも浸透し、現代でも2024年の大河ドラマが、紫式部を描く「光る君へ」(主演は吉高由里子さん)と、話題に事欠きません。

東京都美術館では、源氏物語をテーマにふたつの展覧会が同時開催中。現代作家の作品と、江戸時代の浮世絵などをお楽しみいただけます。

東京都美術館 入口

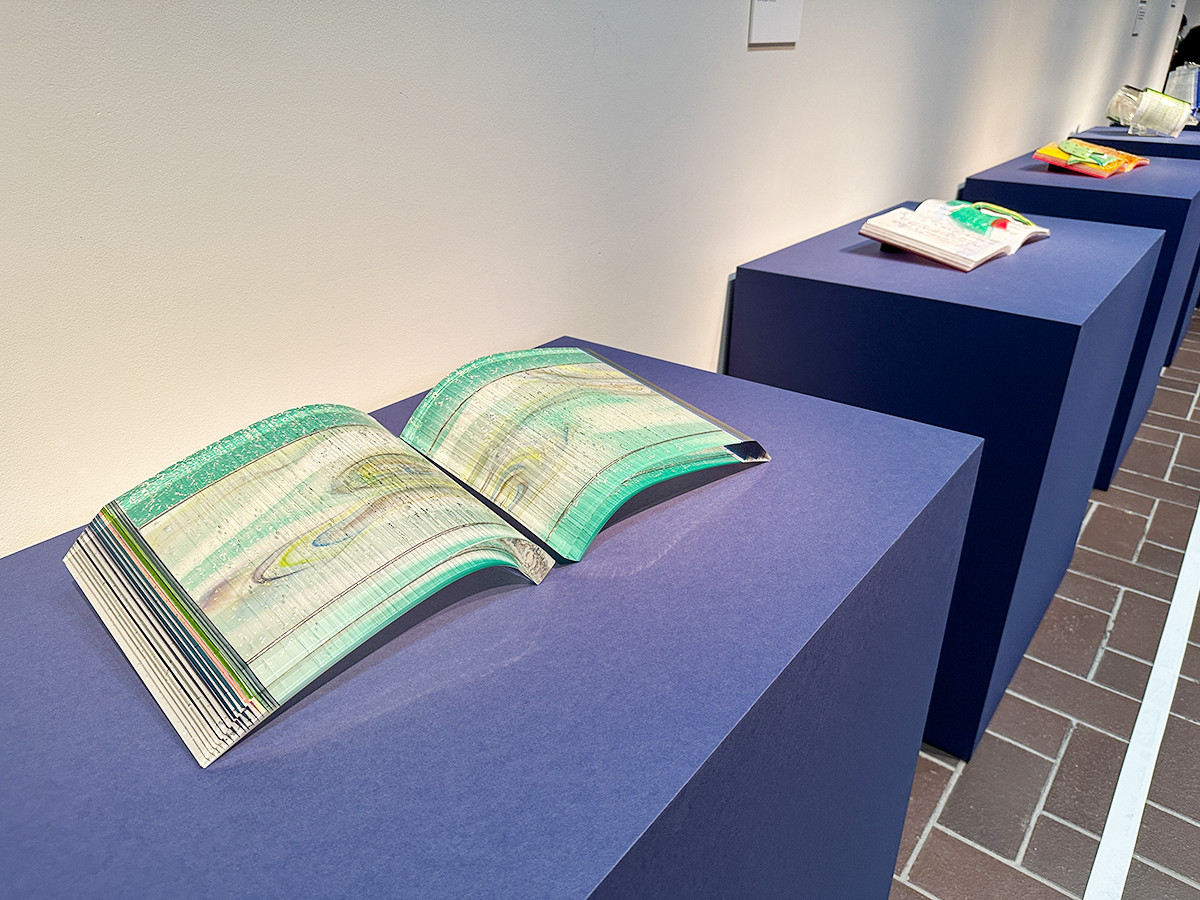

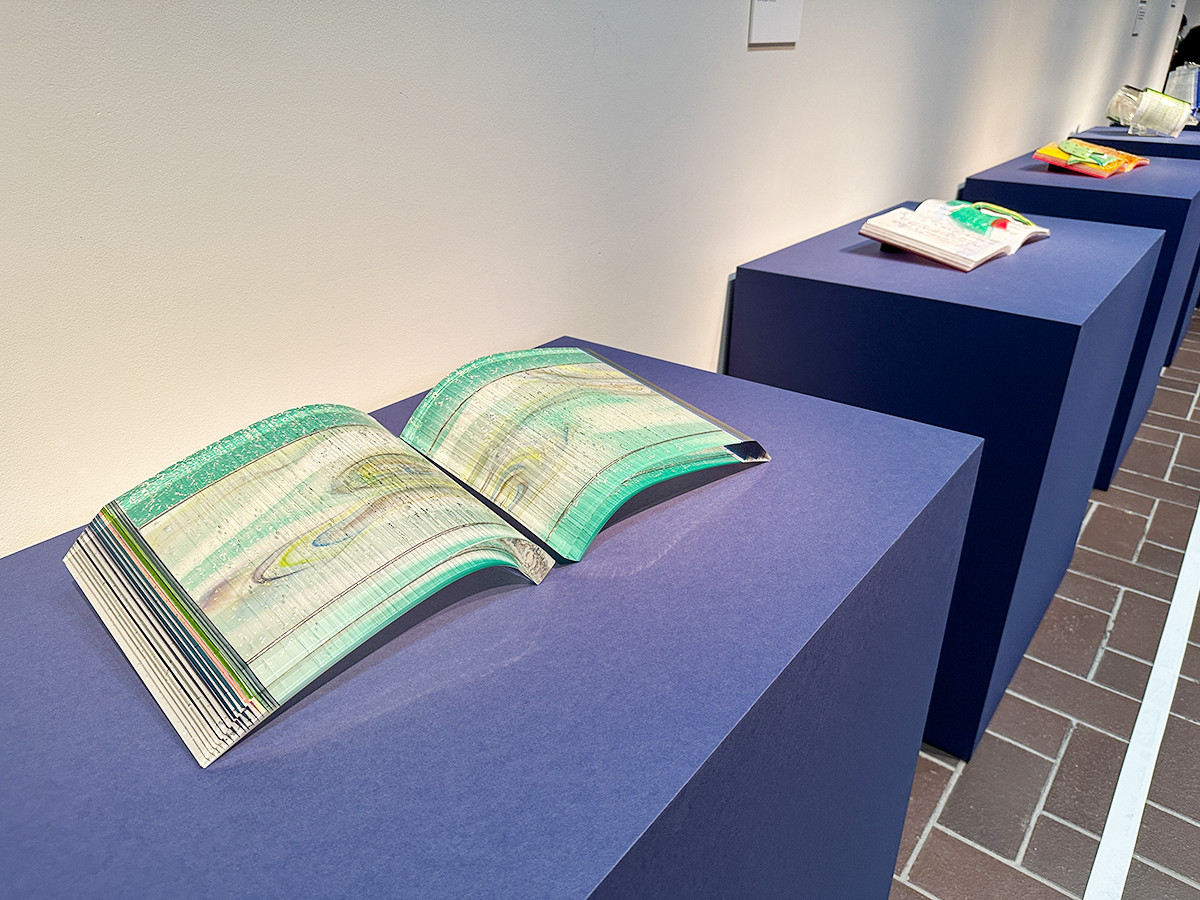

まずはギャラリーAとCで開催されている「上野アーティストプロジェクト2022 美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな―」展。公募展などで活躍中の作家による、多彩なジャンルの作品です。

上野アーティストプロジェクトは「公募展のふるさと」とも称される東京都美術館の歴史の継承と未来への発展を図るために、2017年より開始したシリーズ。これまでは書と美術を隔年で取り上げてきましたが、今年は初めて2つが同時に展示されることとなりました。

鷹野理芳による扇面が並んだ作品は、54帖の源氏物語、各巻の贈答歌108首を、古代歌垣の山をイメージして作品にしたもの。装飾的で流れるようなレイアウトにも注目です。

鷹野理芳(日本書道美術院)の作品

流れる時間、切り取られた空間、それらにまつわる情感をガラスの中に封じているのは、玉田恭子。板状にしたガラスを何層もかさねて、さらに形をつくる独自の技法で創作を続けています。

展示された作品には、「紫式部日記」や源氏物語の和歌が、空間に浮遊するかのように封じ込められています。

玉田恭子(日本ガラス工芸協会)の作品

石踊達哉は、花鳥風月をテーマに、現代的に捉えた日本の美の世界を追求した作品を制作しています。

日本画が持つ装飾性・象徴性・抽象性などが、日本特有の美学であり、世界的に見ても独自の文化であることを意識しており、展示されている作品も、豊かな装飾性が目を引きます。

石踊達哉の作品

展覧会のメインビジュアルになっているのが、渡邊裕公の作品。日本画のように見える作品ですが、なんと画材はカラーボールペン。太さが違うカラーボールペンを使い分け、線を重ねて描くハッチングで進めた後、徐々に点描で密度を高めるという、独特の手法で描かれています。

よく見ると、人物の背景には歴史的絵画が綿密に描き込まれています。

渡邊裕公(光風会)の作品

ギャラリーBで開催されているのは「源氏物語と江戸文化」展。江戸文化のなかで多様な広がりを見せる源氏物語について、東京都江戸東京博物館のコレクションを中心に紹介していきます。

江戸時代以前は、源氏物語は公家と武家を中心に、限定的な階層で親しまれていました。その流れは江戸時代以降も、武家は源氏物語をはじめとする王朝文化は、教養の一種として受容しました。

![《十二ヶ月月次風俗図》正月~六月 狩野惟信、狩野栄信/画 江戸時代 19世紀 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/a5d453498bf5.jpg)

《十二ヶ月月次風俗図》正月~六月 狩野惟信、狩野栄信/画 江戸時代 19世紀 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]

源氏物語が成立した頃は、宮中に仕える女房などが読み上げたものを聞くというスタイルが一般的。17世紀後半になると、整版本が主流になります。

ただ、源氏物語は長編かつ内容も難しいため、17世紀中ごろ以降になると、挿絵入りのものや、注釈書やあらすじを分かりやすくまとめたものが出版されるようになりました。

![《湖月抄》北村季吟/著 延宝元年(1673)東京都江戶東京博物館葳[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/1c8f4ad7dcd4.jpg)

《湖月抄》北村季吟/著 延宝元年(1673)東京都江戶東京博物館葳[全期間展示]

源氏物語が大衆に広まった17世紀後半以降は、物語を翻案した作品も流通します。

代表的な作品が、柳亭種彦著・歌川国貞(三代豊国)画の『偐紫田舎源氏』。室町時代を舞台に、好色遍歴と御家騒動を絡めた物語です。これらを題材にした錦絵も、数多く出版されました。

![《風流源氏雪の眺》歌川豊国(三代)、歌川広重(初代)/画、伊勢屋兼吉/版 嘉永6年(1853)12月 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/6b48e24b9adc.jpg)

《風流源氏雪の眺》歌川豊国(三代)、歌川広重(初代)/画、伊勢屋兼吉/版 嘉永6年(1853)12月 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]

幅広い支持を集めた源氏物語は、染織・漆工など工芸の世界にも広まっていきました。着物の文様に源氏物語の一場面やモチーフを意匠化した「源氏文様」も江戸の人々に好まれ、ファッションとしても楽しまれるようになりました。

![《長板中形浴衣 花丸文に小桜》清水幸太郎/型付 昭和32年(1957)頃 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/1e1cd71e1cae.jpg)

《長板中形浴衣 花丸文に小桜》清水幸太郎/型付 昭和32年(1957)頃 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]

1000年の時を超えて、私たちを魅了し続ける源氏物語。2つの展覧会で、新たな源氏物語の魅力をお楽しみください。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2022年11月18日 ]

![《十二ヶ月月次風俗図》正月~六月 狩野惟信、狩野栄信/画 江戸時代 19世紀 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/a5d453498bf5.jpg)

![《湖月抄》北村季吟/著 延宝元年(1673)東京都江戶東京博物館葳[全期間展示]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/1c8f4ad7dcd4.jpg)

![《風流源氏雪の眺》歌川豊国(三代)、歌川広重(初代)/画、伊勢屋兼吉/版 嘉永6年(1853)12月 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/6b48e24b9adc.jpg)

![《長板中形浴衣 花丸文に小桜》清水幸太郎/型付 昭和32年(1957)頃 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:11/19~12/18]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2022/12/08/1e1cd71e1cae.jpg)