京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで、注目の展覧会が始まりました。その名も「跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」。武蔵野美術⼤学客員教授の川上典李子さんが企画・監修し、現在の立ち位置から果敢に跳躍し、新たな視点を示す気鋭の20作家(個人・チーム)による作品が並びます。

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ「跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」会場入口

多様な作品が並ぶ会場。どれも力作ぞろいですが、ここでは6名をご紹介します。

独特の曲面が印象的な立体造形は、石塚源太の作品。表面は漆で「塗っては磨いてを繰り返し、皮膜のチューニングを行ないながら」制作しています。

作品は伝統技法である「乾漆」でつくられています。7世紀に中国から伝来し、奈良・天平文化の仏像彫刻で多用されました。

石塚源太

田上真也の作品は、手捻りによるうつわのシリーズ「殻」。殻をふたつに割って重ねたような造形で、内側は鮮やかな青色。覗き込みたくなるようなかたちです。

展示作品は、大小24点からなるインスタレーション。海や空を想起させる青色で、自然や生命などへの想像を促します。

田上真也《殻纏フ 溢ルル空》2022年 作家蔵

長谷川絢は、竹の作品。真竹、黒竹、女竹という3種類の竹を使い、輪のような立体を編んでいます。

「考えることと、竹を編むことはプロセスがよく似ている」という長谷川。竹をバラバラにし、適した部分を用いて新たなかたちを生み出す行為は、制作と思考が影響し合いながら進んでいきます。

長谷川 絢

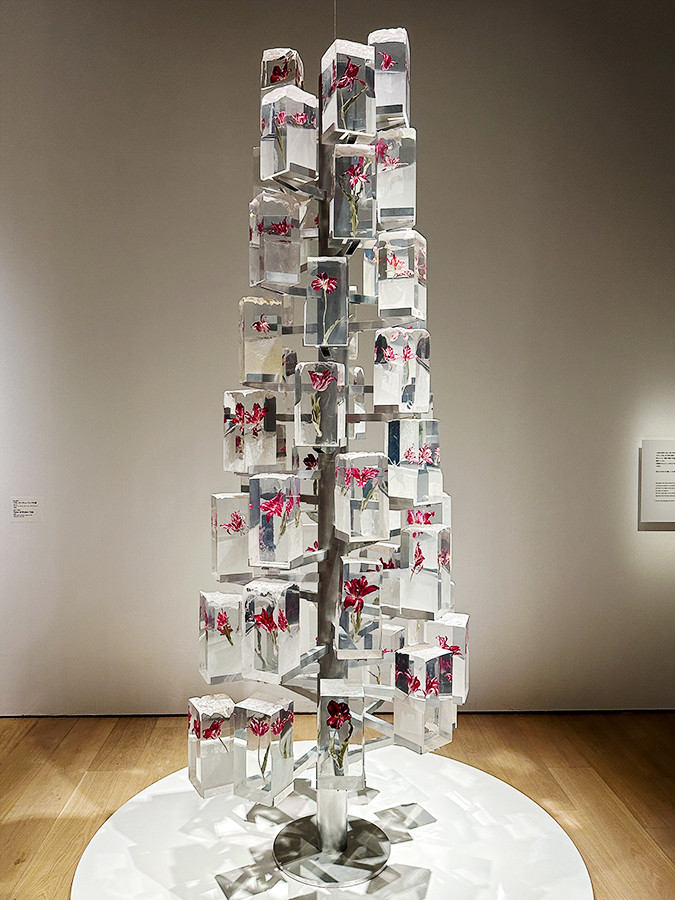

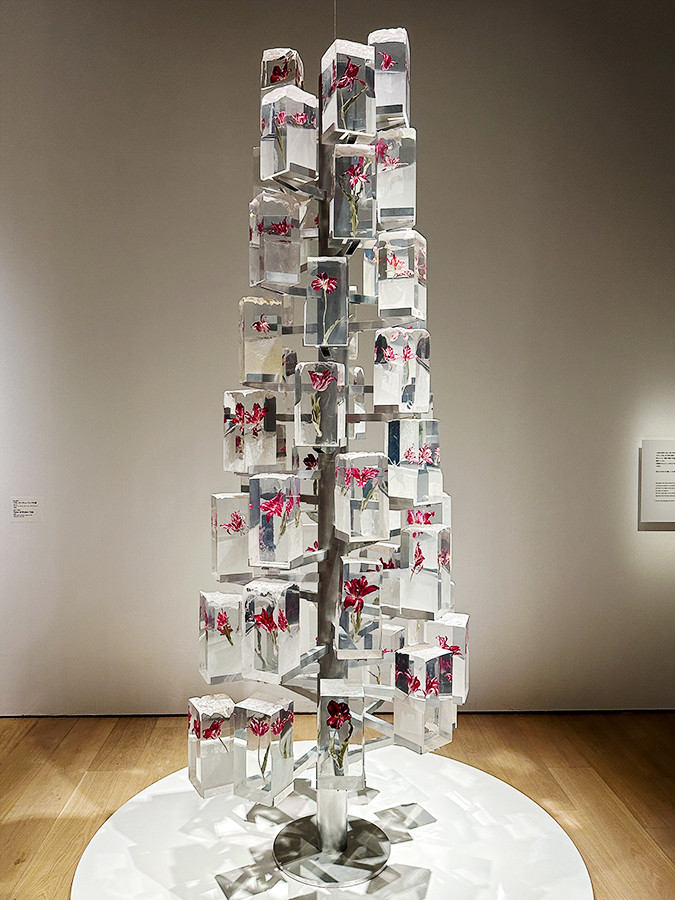

井上隆夫は、とても美しい作品です。透明なアクリルブロックに封じられているのは、花びらに模様が入った「ブロークン・チューリップ」です。

希少な花は17世紀のオランダで熱狂的に取引され、世界初のバブル経済を巻き起こすことに。ただ、現在ではこの現象はウイルスに起因することがわかっており、逆に発見と同時に処分が義務付けられていますが、いまなお、世界各地で発生し続いています。

井上隆夫《ブロークンチューリップの塔》2023年 作家蔵

その動きに気がつくと仰天してしまう作品が、TAKT PROJECTの《black blank》。黒い液が満たされた水盤に、白い柱。その柱をじっと見ていると、ときおり黒い液が泡のように盛り上がり、なんと柱を上っていきます。

キャプションを見ると、素材が「磁性流体ほか」とあったので、柱の裏側に動く仕組みがあり、磁性を帯びた液体が持ち上げられていると思われますが、原理はどうでもいいでしょう。じっと見ていたくなる、イチオシ作品です。

TAKT PROJECT

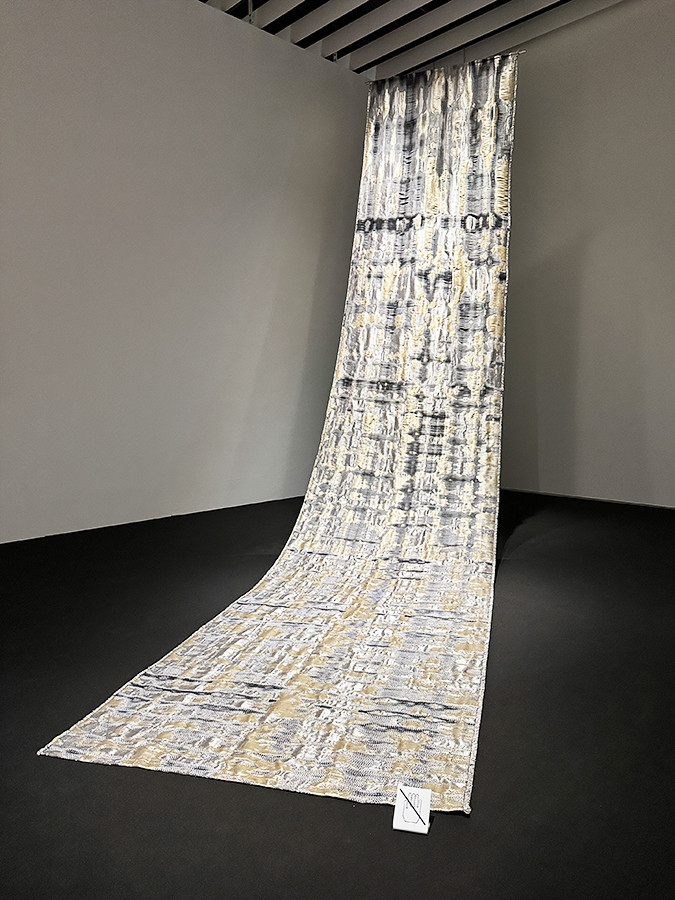

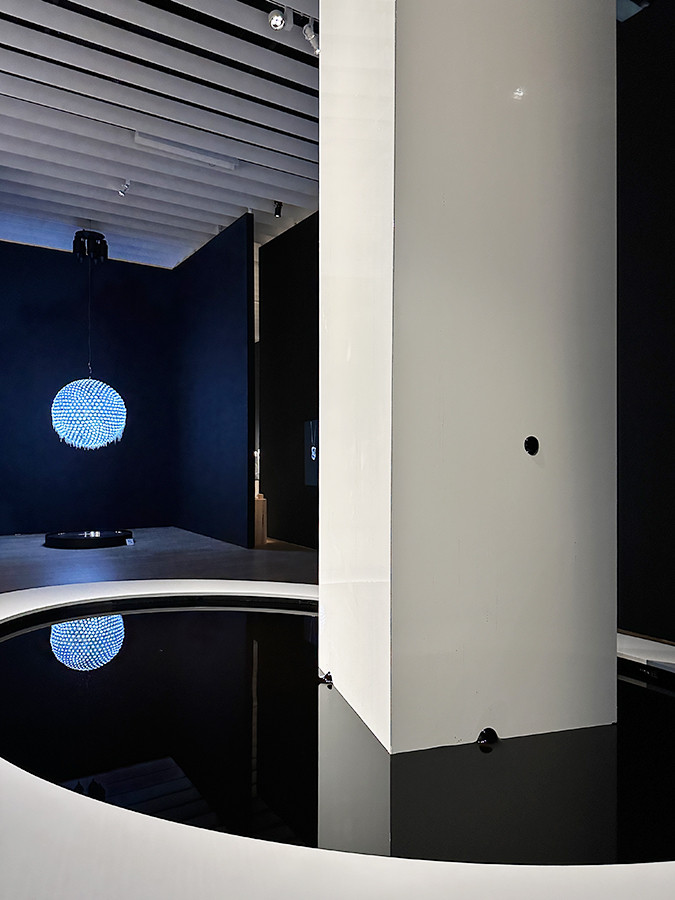

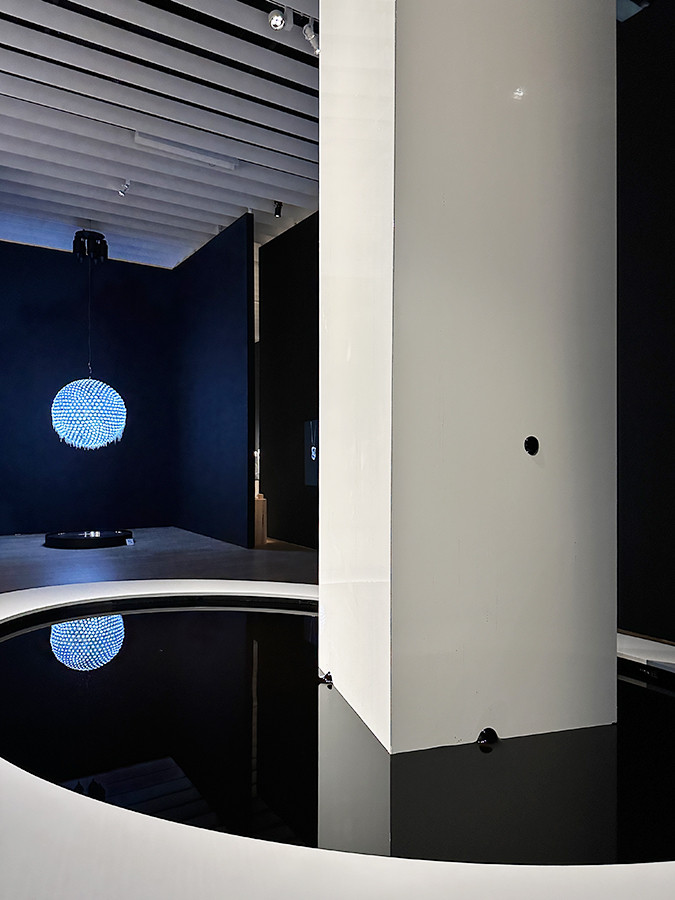

会場最後は、田村奈穂の作品。田村がデザインを手がけた「瞬間を切りとる」という名の照明器具「Moment」シリーズ、第一弾の「FLOW[T]」を使ったインスタレーションです。

ゆっくりと点滅し、光が流れていく大小の照明器具。時間に追われる毎日を送る私たちに、一石を投じるようです。

田村奈穂、WonderGlass社《フロート》2013-15年 WonderGlass社蔵

参加している20作家のうち、16作家が新作や新しいインスタレーションを披露しているフレッシュな展覧会。出展作家は美術家だけではありませんが、現代アートの展覧会といって良いと思います。

展覧会実現のため、クラウドファンディングで資金の一部を調達した事も話題になりました。写真撮影も可能です。お見逃しなく。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2023年3月8日 ]