読者

レポート

レポート

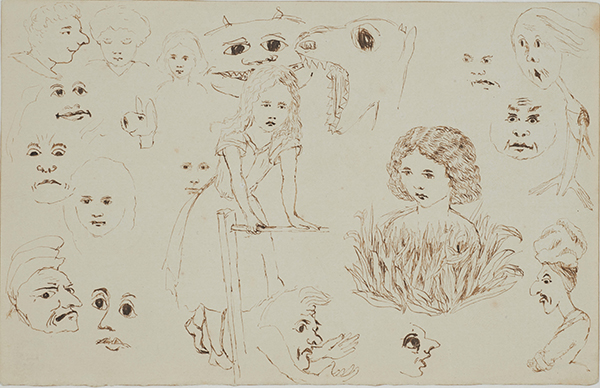

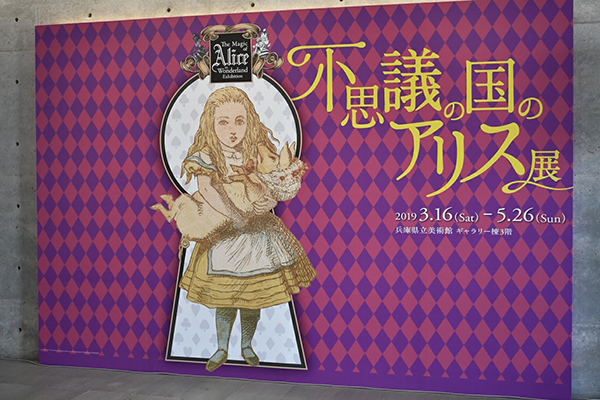

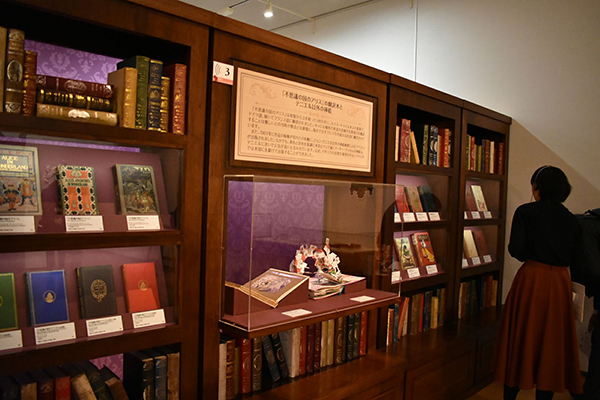

兵庫県立美術館「不思議の国のアリス展 神戸展」

兵庫県立美術館 | 兵庫県

| 会場 | 兵庫県立美術館 |

| 会期 |

2019年3月16日(土)〜5月26日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~18:00 (特別展開催中の金曜日と土曜日は20:00まで) ※入場は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし、4月29日、5月6日は開館)、5月7日(火) |

| 住所 | 〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 (HAT神戸内) |

| 電話 | 078-262-1011 |

| 公式サイト | http://www.alice2019-20.jp/ |

| 料金 | 一般 1,400(1,200)円 / 高校・大学生 1,000(800)円 / 小・中学生 600(400)円 ※( )内は前売券および20名以上の団体料金 ※小学生未満無料。金額はすべて税込み。 ※障がい者手帳をお持ちの方は、本人と介添えの方1名まで当日料金の半額。他の割引とは併用できません。 ※当日券と前売券は、ローソンチケット(Lコード53878)、チケットぴあ(Pコード992-018)、セブンチケット、CNプレイガイド、阪神プレイガイド、チケットポートほかにて販売。 ※当日券の販売期間は2019年3月16日(土)~5月26日(日)、前売券の販売期間は2019年1月19日(土)~3月15日(金) 【特別先行前売券】※HARD ROCK CAFE ピンズ付き前売券 一般 3,200円 / 高校・大学生 2,800円 / 小・中学生 2,400円 ※特別先行前売券は、2018年12月15日(土)~2019年3月15日(金)の期間に、ローソンチケット(Lコード:53878)で販売。 |

| 展覧会詳細 | 「「不思議の国のアリス展」神戸展」 詳細情報 |

0

兵庫県

2019年3月16日(土)〜5月26日(日)

兵庫県立美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

福岡県

2019年12月3日(火)〜2020年1月19日(日)

福岡市美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

静岡県

2020年2月1日(土)〜3月29日(日)

静岡市美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

新潟県

2020年6月27日(土)〜9月6日(日)

新潟市新津美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

おすすめレポート

ニュース

2026年1月10日

創業からの歩みをたどる多彩な展示 ― 高島屋史料館「タカシマヤ クロニクル」展が開幕

2026年1月10日

SOMPO美術館、開館50周年で式典 ― 新宿の文化発信、次の半世紀へ

2026年1月9日

怒りと守護のかたち ─ 静嘉堂文庫美術館で「たたかう仏像」展が開催中

2026年1月9日

新宿からたどる日本近代美術 ― SOMPO美術館「モダンアートの街・新宿」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

【豊島区】学芸業務調査員募集

[郷土資料館、雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念館、豊島区役所のいずれかの予定です。]

東京都

国士舘史資料室 準職員(有期限職員)の募集

[国士舘史資料室]

東京都

【豊島区】学芸研究員募集

[豊島区立郷土資料館、雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念館、豊島区役所のいずれか]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)