1870(明治3)年に土佐藩出身の岩崎彌太郎が海運事業を興したことに始まる、三菱の歩み。今年はちょうど創業150年のメモリアルイヤーにあたります。

今回の記念展は、岩﨑家が蒐集した古典籍・古美術品の中から特に名品をセレクトし、互いの魅力を引き立て合う作品を“競演”させる企画。8月4日(火)からは、後期展が始まりました。

左が美術館、右が静嘉堂文庫

入口から日当たりが良いラウンジに進むと、さっそく美しい東洋陶磁が。岩﨑家深川別邸(現在の江東区・都立清澄庭園が跡地)を飾っていた名品です。

ジョサイア・コンドルが設計した深川別邸は、コンドルが最初に手がけた民間の邸宅建築といわれています。洋館、温室、球戯室(ビリヤードルーム)、さらに陳列室までありました。

《藍釉粉彩桃樹文瓶》は桃や蝙蝠など吉祥のモチーフが描かれ、静嘉堂の清朝陶磁の中でも人気の高い作品。《色絵花卉丸文菊形皿》は、皿の中に皿があるようなユニークなデザインです。

《藍釉粉彩桃樹文瓶》清時代(18世紀)

《色絵花卉丸文菊形皿》江戸時代(18世紀前半)

国宝《曜変天目》を筆頭に、茶道具は静嘉堂コレクションの軸ともいえる存在です。ここでは唐物と和物による茶入が競演、袱紗(ふくさ)も含めて展示されています。

《唐物瓢箪茶入 稲葉瓢箪》は名前が示すように、稲葉美濃守正則が所有していた唐物。曜変天目も稲葉正則が所有していたため、別名・稲葉天目といわれています。隣に並ぶのは同じ瓢箪ですが、小堀遠州が命銘した和物《膳所瓢箪茶入 銘「白雲」》です。

ちいさな重要美術品《唐物肩衝茶入 小肩衝》は、伊達政宗が徳川家康から拝領した伊達家伝来の唐物。対象的に大ぶりの《瀬戸肩衝茶入 池島肩衝》は、和物の瀬戸茶入です。

(左手前)《膳所瓢箪茶入 銘「白雲」》江戸時代(17世紀) / (右奥)《唐物瓢箪茶入 稲葉瓢箪》南宋~元時代(13~14世紀)

(左奥)《瀬戸肩衝茶入 池島肩衝》室町~桃山時代(16~17世紀) / (右手前)《唐物肩衝茶入 小肩衝》南宋~元時代(13~14世紀)

会場を進むと、春日大社の神霊への信仰から生まれた3種の春日曼荼羅が競演。異なるデザインが見どころです。

重要文化財《春日本迹曼荼羅》は、群青の背景に春日大社の十社の神々とその本地仏がずらり。《春日宮曼荼羅》は、春日大社や御蓋山などの景観を大きく表現。参拝に出向く代わりに、邸内にこれを懸けて礼拝しました。《春日鹿曼荼羅》は、神鹿が中心に描かれているスタイル。白鹿が描かれる事が多いのですが、この作品は茶色い鹿です。

(左から)《春日鹿曼荼羅》室町時代(15世紀) / 重要文化財《春日本迹曼荼羅》鎌倉時代(14世紀) / 《春日宮曼荼羅》南北朝時代(14世紀)

続いて、狩野派と琳派の競演。室町時代に中国絵画(漢画・唐絵)を基礎にはじまった狩野派ですが、その画風を一変させたのが狩野探幽です。重要美術品《波濤水禽図屏風》は、画面いっぱいの迫力ある波と繊細な描写のコントラストで、画面に奥行きを与えています。

一方、私淑によって画風が継承された琳派。日本独自の装飾画といえるでしょう。京都で愛された琳派を江戸で広めたのが、酒井抱一。《波図屏風》は銀地の大画面に墨を中心に力強く大波を表現しています。両者の波の違いをお楽しみください。

重要美術品 狩野探幽《波濤水禽図屏風》江戸時代(17世紀)

酒井抱一《波図屏風》江戸時代・文化2年(1815)頃

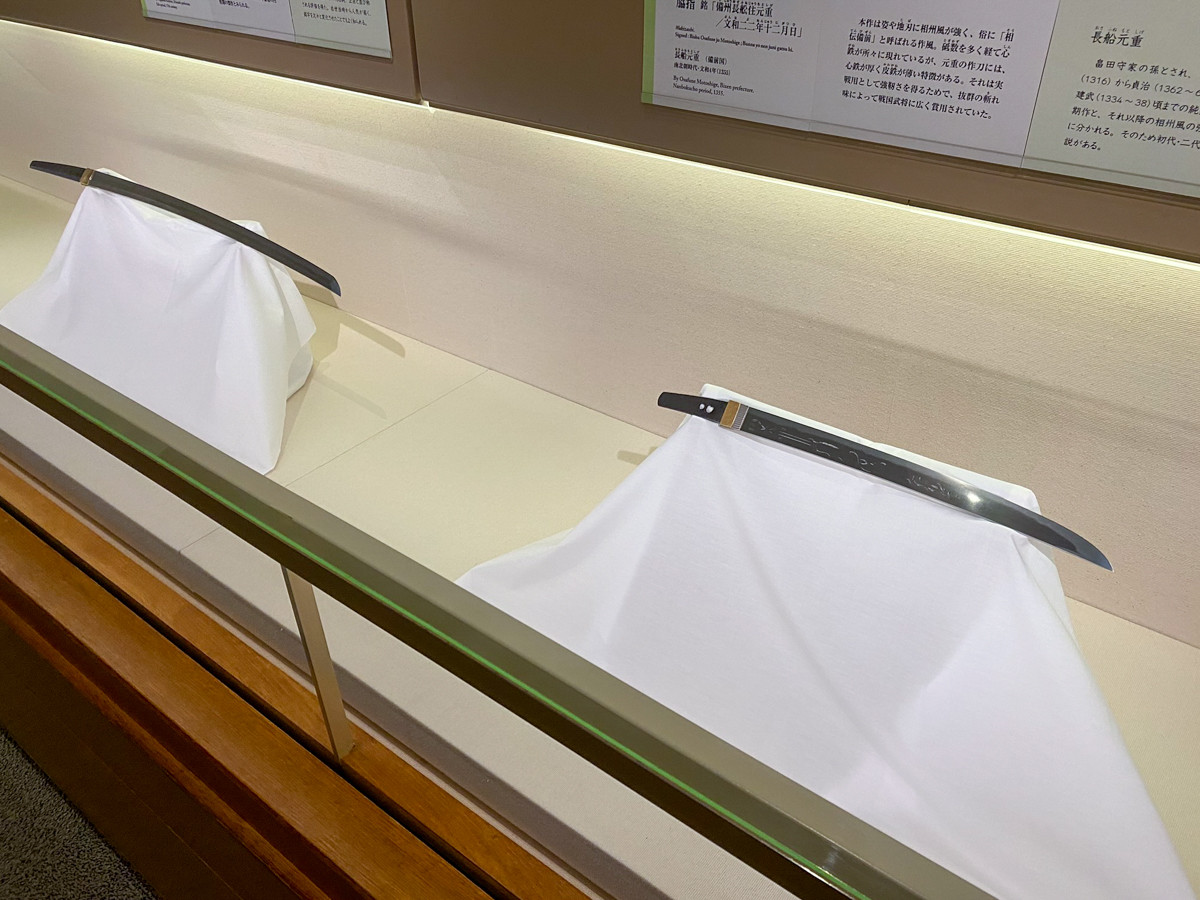

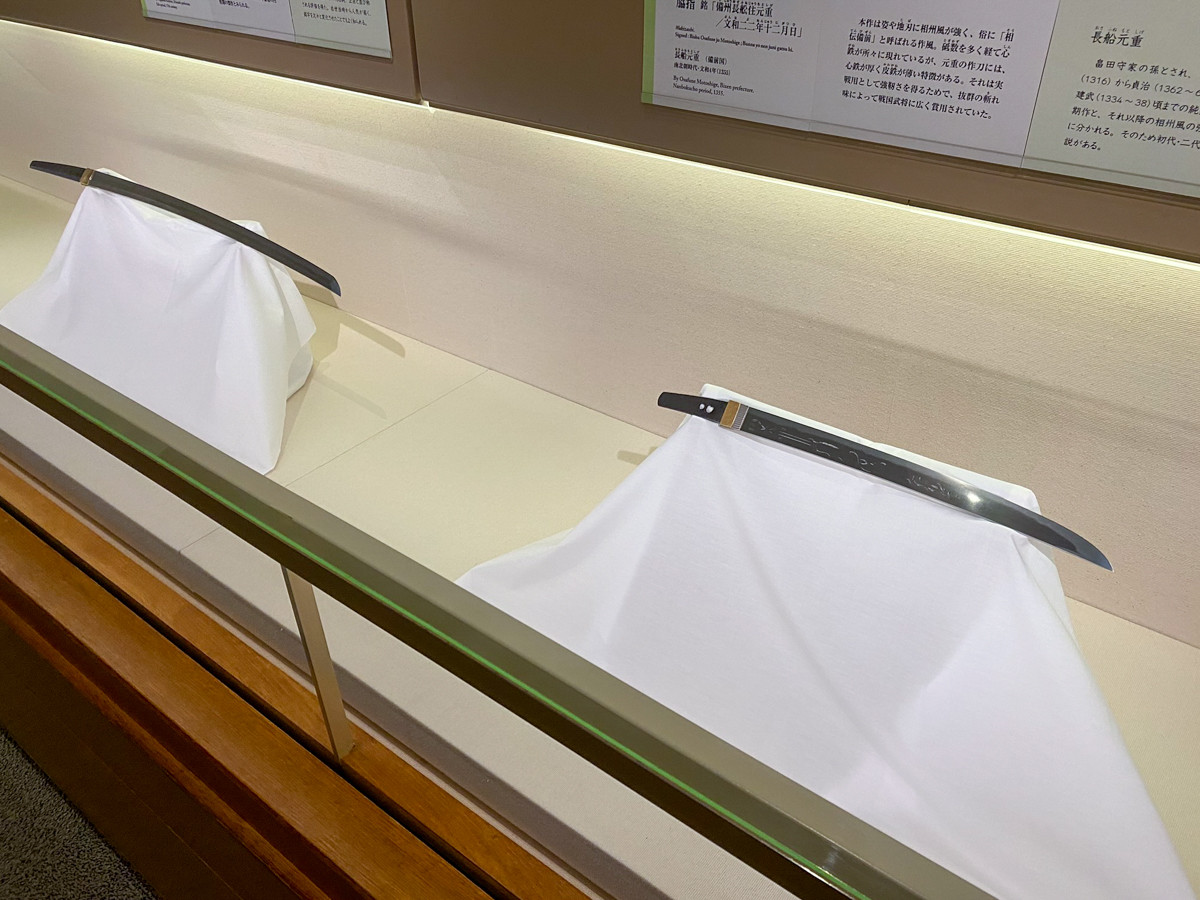

刀剣の競演にも注目。江戸時代後期に、試し斬りの結果を受けて最も良く斬れるとされた「最上大業物(さいじょうおおわざもの)」とされた刀剣が並びます。

《脇指 銘 「備州長舩住元重/文和二二年十二月日」》は、戦国武将たちにも愛された備前の名工・長船元重による作。一方の《刀 銘 長曽袮興里入道乕徹》は、新刀を代表する江戸の名工・長曽袮虎徹がつくりました。

(左奥)《刀 銘 長曽袮興里入道乕徹》江戸時代(17世紀) / (右手前)《脇指 銘 「備州長舩住元重/文和二二年十二月日」》南北朝時代・文和4年(1355)

嬉しい事に、当初は予定になかった国宝《曜変天目》も出展中です。三菱一号館美術館での「三菱の至宝展」に出品される予定でしたが、その展覧会が1年延期されたため、静嘉堂での公開となりました。

どの美術館でも当たり前になりましたが、入館の際には検温とマスク着用が必須。ただ、日時指定は必要ありません。公式サイトをご確認の上、お出かけください。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2020年8月5日 ]