時代とともに変わる、都市の姿。東京も大きな変貌を遂げてきました。

展覧会は明治、大正、昭和と変わっていった東京を、館蔵の資料で紹介する企画。流行したファッションなども展示した、華やかな会場が見ものとなります。

会場入口

プロローグは「明治の東京」から。江戸から名を改めた東京、少しでも早く列強に追いつこうと、西欧化が急激に進められました。

レンガ造りの建物、西洋風のドレスなど、当時の人々にとっては目新しい風俗は、浮世絵師にとっては魅力的なモチーフ。新しい都市の姿は次々に絵画化され、東京のイメージが広まっていきました。

プロローグ「近代、東京の幕開け」

第1章は「ひろがる大衆文化」。当初は上流階級に取り入れられた西洋文化ですが、明治末から大正になると、徐々に庶民の間にも浸透して行きました。

呉服店は百貨店へ転換を図り、杉浦非水らによるファッショナブルな広告で、新しい生活のイメージを発信。また以前は「三菱ケ原」と呼ばれる原野だった丸の内は、オフィス街として発展しました。

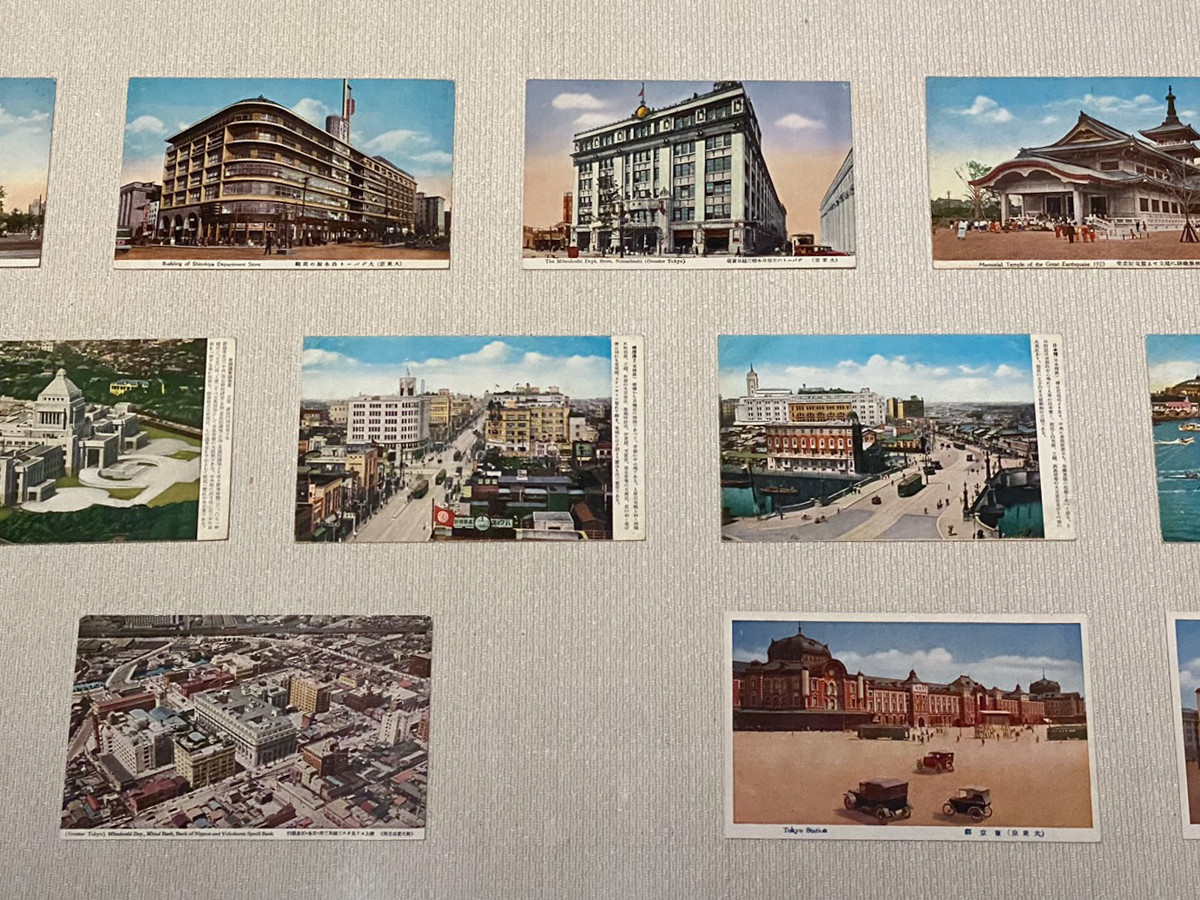

帝都東京の新しい名所は大衆の関心を呼び、絵葉書などでも盛んに紹介されていきます。

第1章「ひろがる大衆文化」

第1章「ひろがる大衆文化」

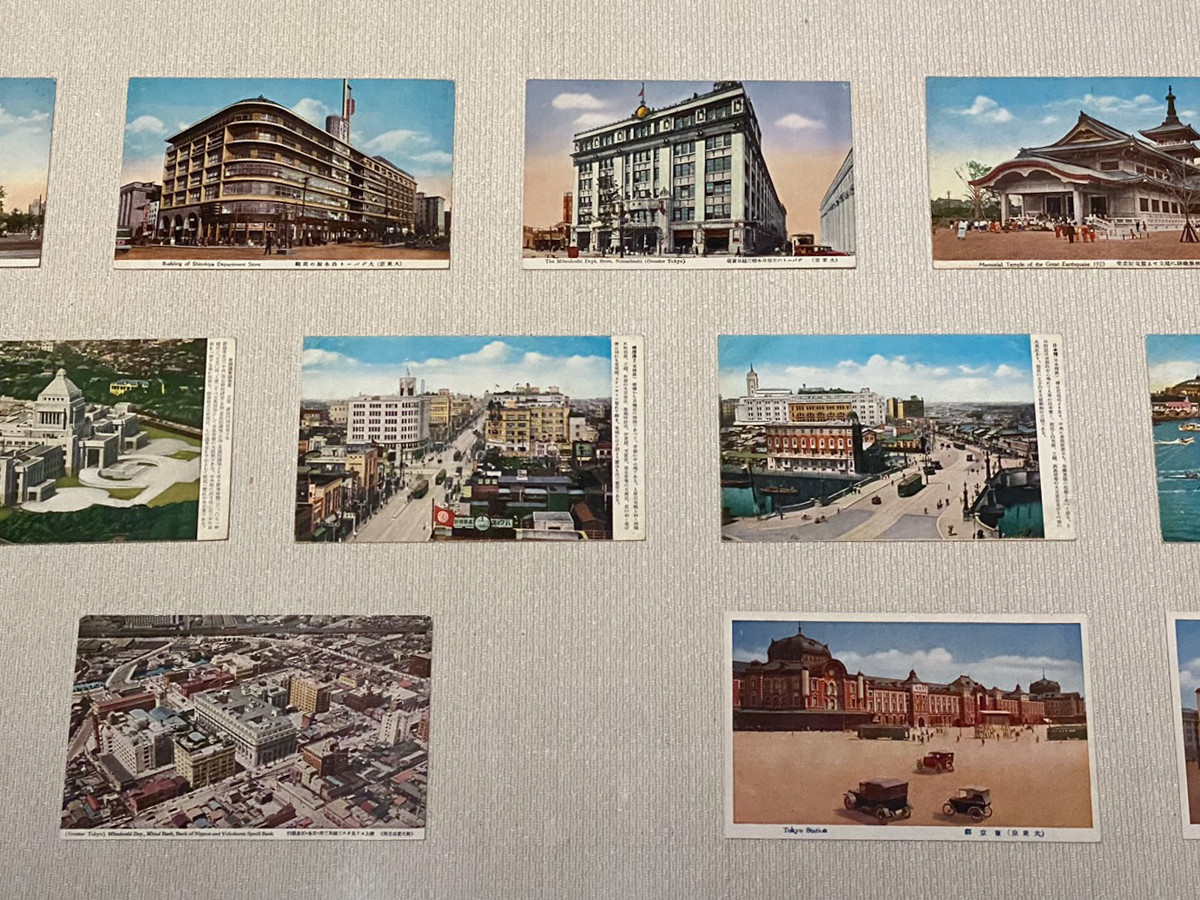

第2章は「よみがえる都市、大東京」。1923年(大正12)9月1日、関東大震災が発生。各所で建物が倒壊、焼失し、東京は未曾有の被害を受けました。

復興事業は政府が主導し、橋、公園、道路などを整備。現在につながる東京の輪郭は、この時期に整備されたものです。

「大東京」という表現がみられるようになったのも、この頃です。昭和7年に15区だった東京市が周辺地域を編入して35区となり、現在の東京23区の範囲がほぼ東京市に。東京15区時代とは面積・人口ともに大幅に拡大して「大東京」の呼称に相応しい姿になりました。

第2章「よみがえる都市、大東京」

第2章「よみがえる都市、大東京」

第3章は「華開くモダン文化」。大正デモクラシーの台頭とともに女性の地位が向上、社会で活躍する女性の姿も増えてきました。

「モボ・モガ」と呼ばれたモダンボーイとモダンガール。当初は一部の人々のみに見られた装いでしたが、1930年代には珍しくなくなります。カフェやダンスホールなども広まり、多くの男女が自由なおしゃれで、モダンな都市生活を楽しみました。

生活にも西洋の文化が取り入れられ、ヨーロッパで流行したアール・デコは日本にも波及。電灯傘や電気ストーブなど、家庭の調度品にその影響を見る事ができます。

第3章「華開くモダン文化」

第3章「華開くモダン文化」

展覧会はここまで、戦前の大衆文化はこのあたりがピークといえます。日本は満州事変、国際連盟脱退、二・二六事件と、急速に戦時体制に突き進むこととなります。

展示替えが2回行われる本展。ファッション好きの若い方などの関心も呼んでいるそうです。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2020年9月1日 ]