徳川幕府初期、武士の世界に対抗するかように花開いた「雅」の文化。

そんな江戸時代初期の王朝古典文化を紹介する展覧会が開催されている『相国寺承天閣美術館』にやってきました。

相国寺は室町幕府三代将軍・足利義満によって創建された臨済宗の禅寺です。

「相国寺」といってピンとこない人でも、「金閣寺、銀閣寺は相国寺の塔頭寺院」と聞くと「そうなんだ!」と思うのではないでしょうか。

美術館外観

相国寺境内の一番奥まった場所にある承天閣美術館。

あいにくの雨模様でしたが、美術館入口へと続くアプローチにも風情があります。

美術館に入ると、まず靴を脱いで下駄箱へ。お寺さんの美術館ならではですね。

なんだかとっても落ち着きます。

会場入口

武家社会だった江戸時代にも、「みやび」な貴族世界への憧れがありました。 平安時代に描かれた「伊勢物語」と「源氏物語」は、華やかな王朝文化の象徴。 江戸期の数々の和歌や屏風絵、工芸品にもそのモチーフが取り上げられたのです。

展示風景

源氏物語を描いた屏風絵は圧巻。物語のさまざまな場面が散りばめられています。

現代で言う「ダイジェスト版」でしょうか。

相国寺に伝わる2つの源氏物語図屏風。右は狩野常信の筆

こちらは狩野派の狩野常信が描いたもの。右隻には、新年を迎えた光源氏の屋敷六条院での一場面が描かれています。繊細で気品のある筆づかいです。

屏風の縁に徳川家の葵の紋。おめでたい場面が描かれた屏風は、徳川家ゆかりの姫君の婚礼調度だったのかもしれません。

源氏物語図屏風 狩野常信筆

源氏物語「夕顔」を主題とした図柄の蒔絵手箱。あえて人物を描かない「留守模様」といわれる表現がなされており、中央の牛車が光源氏の存在をあらわしています。直接的な表現を避けることで、かえって受け手の想像がかきたてられます。

源氏夕顔蒔絵手箱

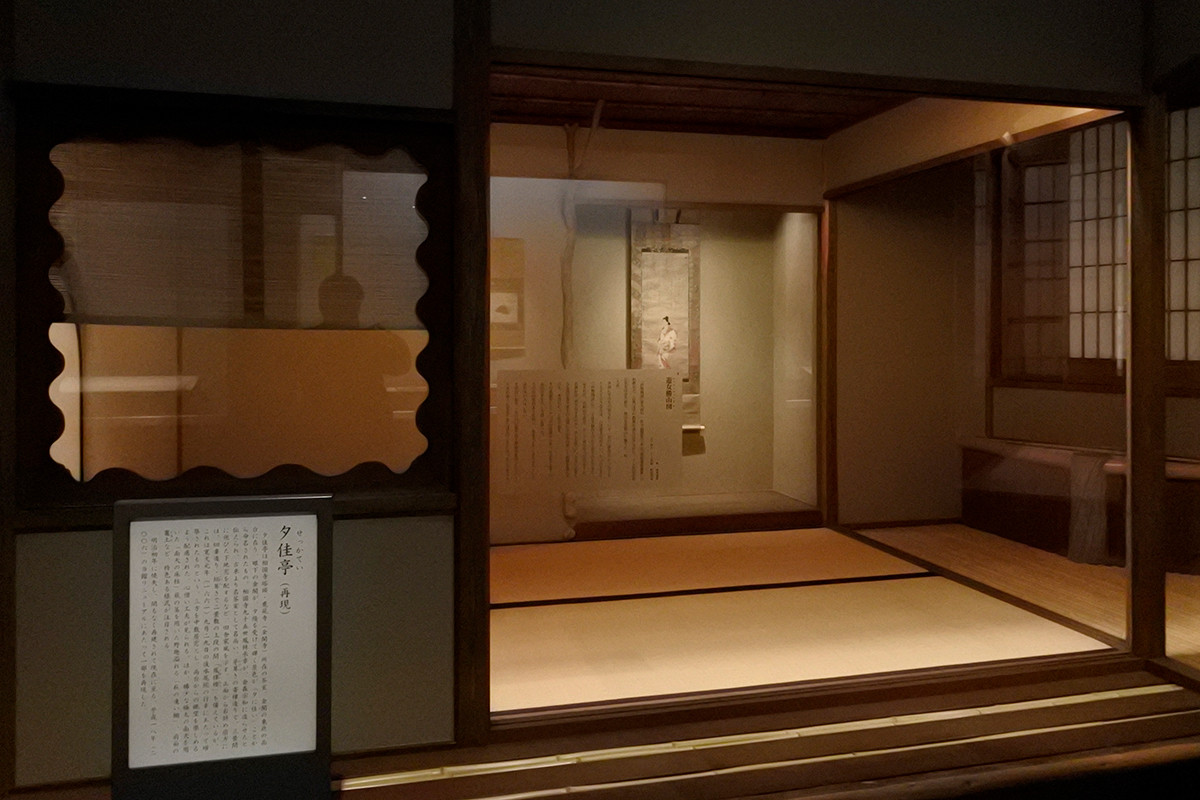

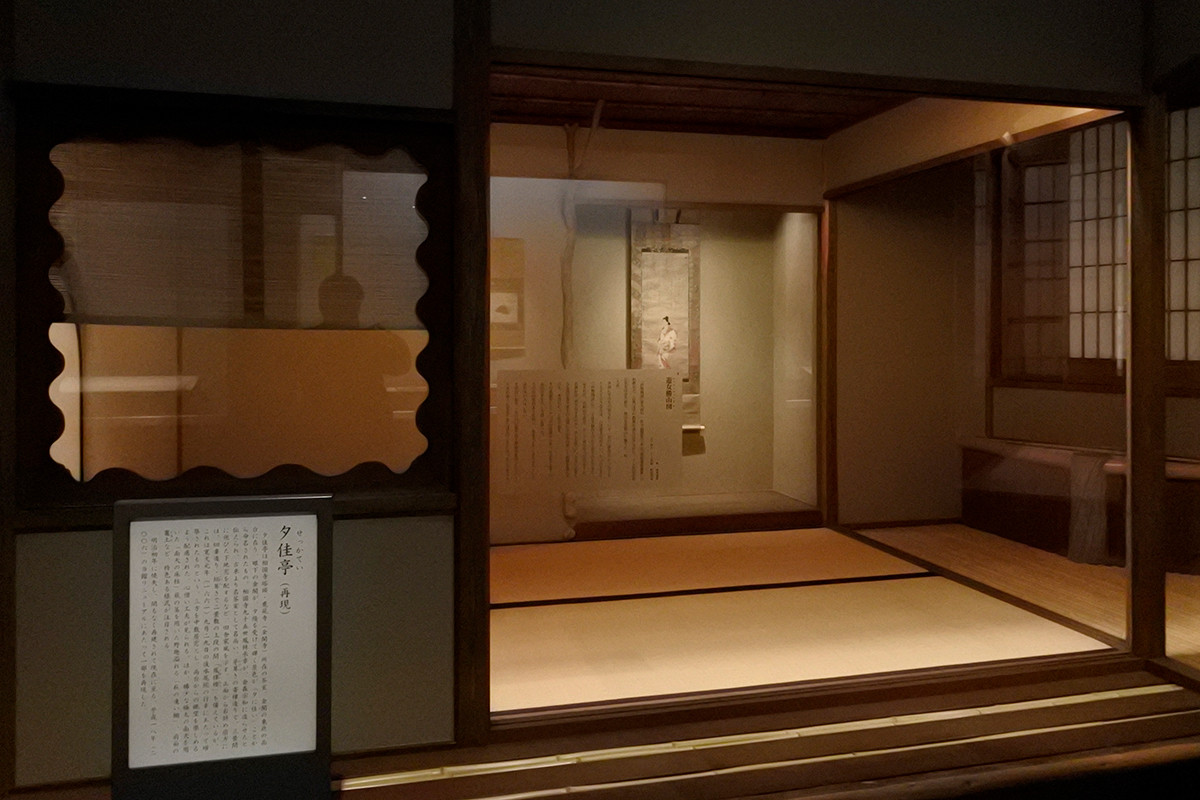

展示室内には鹿苑寺(金閣寺)にある茶室「夕佳亭」が再現されています。

床の間の掛軸は「遊女勝山図」。勝山は当代きっての売れっ子遊女で、若い女性のファッションリーダー的存在でした。伊勢物語の一節を盛り込みながら、勝山を比叡山に例えた一幅です。

夕佳亭(再現)

江戸時代の京の風俗を描いたと思われる屏風絵も展示されていました。

1月から12月まで、その月の行事を優雅に楽しむ人々が描かれています。

月次風俗図押絵貼屏風

「和歌」は王朝文化の中心を担う重要なアイテムです。

和歌に秀でた佳人の肖像を描いた「歌仙絵」中でも現存する最古の佐竹本。

相国寺にもそのひとつが伝わります。

佐竹本三十六歌仙絵 源公忠

相国寺は足利義満が創建した武家ゆかりの禅寺でありながら、御所に隣接していることもあり、皇室や宮家とのかかわりが深くなっていきます。

江戸時代になると、徳川幕府の押し進める封建制度に対抗するかのように、王朝文化を復興させようという動きが広まりました。

その中心となったのが後水尾天皇。のちに相国寺で落飾した、相国寺ととても縁の深い天皇です。幕府の意に反して譲位してからも4代の天皇の後見人として院政を行い、85歳で崩御するまで影響力を保ち続けます。

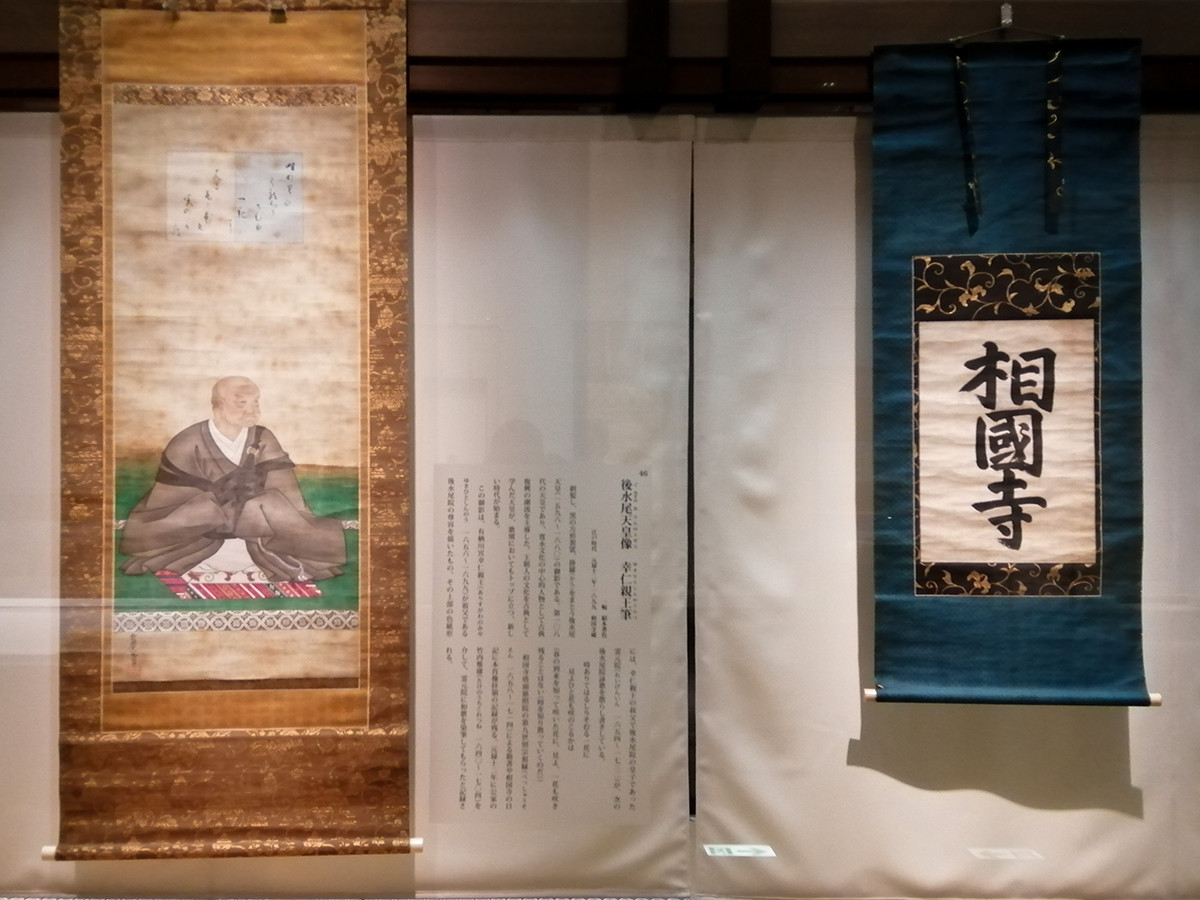

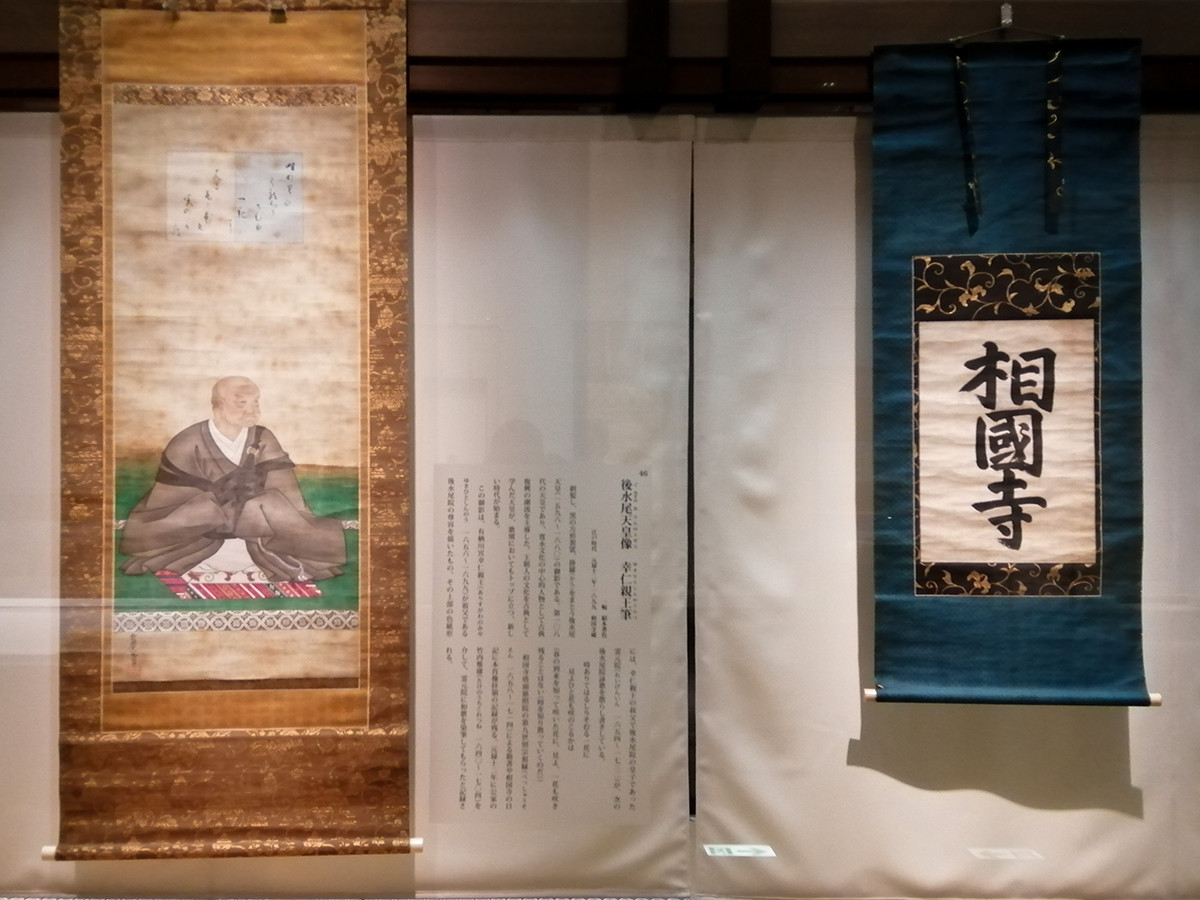

(左)後水尾天皇像 幸仁親王筆 (右)後陽成天皇宸翰 相國寺

後水尾天皇は、和歌や書、生け花も嗜んだ文化人。

廃れていた宮中伝統行事や古典文芸を復活させるなど、王朝文化復興に力を尽くしました。

「色紙短冊貼交屏風」は、経文をもとに詠まれた古歌を色紙や短冊にしたため、屏風に仕立てたもの。染筆者には、後水尾院周辺の皇族や公家が名を連ねています。

それぞれ意匠を凝らした色紙や短冊が屏風の金箔に映え、煌びやかな美しい仕立てです。

(左)後水尾天皇像 幸仁親王筆 (右)後陽成天皇宸翰 相國寺

京の後水尾天皇を中心とした「雅」の文化は、江戸の儒教的文化と影響し合いながら各地に広がっていきます。「寛政文化」とよばれるこの文化は、やがて俵屋宗達、本阿弥光悦など美術史に残る優れた文化の担い手を生みだしました。

第二展示室風景

展示室をつなぐ廊下のガラス越しには中庭が。雨に濡れた石庭が美しい。

禅寺の美術館であることを感じさせてくれる心落ち着く光景でした。

美術館中庭

[ 取材・撮影・文:ぴよまるこ / 2022年3月19日 ]

エリアレポーター募集中!

あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか?

→ 詳しくはこちらまで