同じ作品でも見る環境によって受ける印象はずいぶん違うものだ。昨年の夏、京都の国立近代美術館で行われた「走泥社 再考 前衛陶芸が生まれた時代」展が岐阜美術館、岡山美術館と巡回し最後の開催地での東京の菊池寛実記念智美術館で始まった。

私は京都での展覧会を見ていたので同じ作品を今度は東京の智美術館で見ることになったのだが、少し薄暗い智美術館の展示室でスポットライトを浴びて並ぶ前衛陶芸作品の数々は京都の美術館で見た時とはその印象がずいぶん違って見えた。どこか存在感が増し、なんだか少し大きく感じたのだ。

美術館外観

展示風景

展示風景

今回の展覧会は1948年に八木一夫や鈴木治、山田光ら5人の陶芸家が作った前衛陶芸家集団「走泥社」の活動を振り返り、日本で前衛陶芸が生まれた時代を再考しようというものだ。

智美術館での展示は3章仕立て。会期は前期と後期にわかれている。前期では走泥社誕生前後から前衛意識のめばえまでと、オブジェ焼きと称される非実用的な陶芸作品の誕生と骨格が定まっていく過程を作品数およそ80点で見せる。

第1章「前衛陶芸の始まり 走泥社結成とその周辺」でまず目につくのが1948年走泥社誕生前後に制作された壺を中心にした作品の数々だ。走泥社独特のあのオブジェ焼きとは雰囲気の異なる作品が並ぶ。

第1章展示風景

会場に入ってまず注目したのは直径20センチほどの花や蝶が美しい色彩で描かれた白い丸い壺「春の海」。よく見ると小さな口の近くに魚の鰓のようなものがついている不思議な作品だ。作者は後に「走泥社」の中心人物になる陶芸家、八木一夫。

八木一夫はその7年後1954年にはあの前衛陶芸の名作、円環に何本もの小さな腕のようなものがつく「ザムザ氏の散歩」造った。両方とも轆轤で作った作品だが、全体の見た目の印象の違いには驚かされる。

八木一夫 「ザムザ氏の散歩」 1954年 京都国立近代美術館

八木一夫 「春の海」 1947年 京都国立近代美術館 ※走泥社の作品ではありません

そのほか「走泥社」の誕生では中心人物となる鈴木治の「ロンド」や山田光の「2つの口の壺」などの作品も並ぶ。

鈴木治 「ロンド」 1950年 華道家元池坊総務所

山田光「2つの口の壺」 1952年 岐阜県現代陶芸美術館

オブジェ焼きとはそれまでの伝統的な焼き物である茶碗や鉢、花器など口のある実用的な器物の口をふさいだ実用性のない陶芸作品のことだ。口をふさぐという行為は伝統的な作風で制作をしてきた作家にとっては革命的な出来事だった。

第2章「オブジェ陶の誕生とその展開」では「走泥社」発足から1963年までが紹介される。そこにならぶのは実に見ごたえのあるまさに前衛陶芸の数々。典型的な「走泥社」の雰囲気をまとった作品に圧倒される。

第2章展示風景

前衛化していった陶芸家たちは、自らの心象風景を陶によるオブジェで表現しようとしていった。

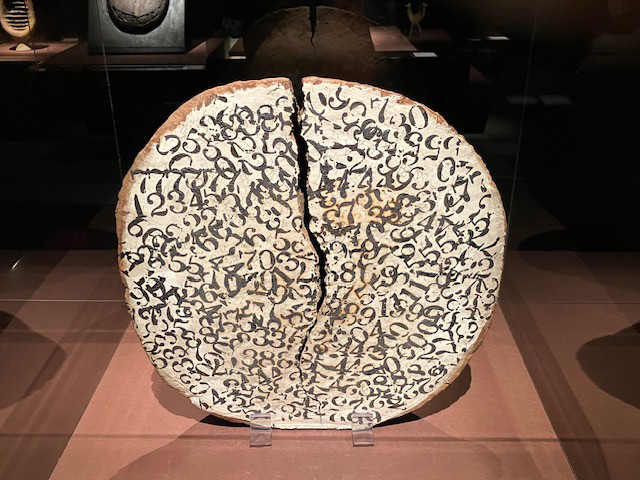

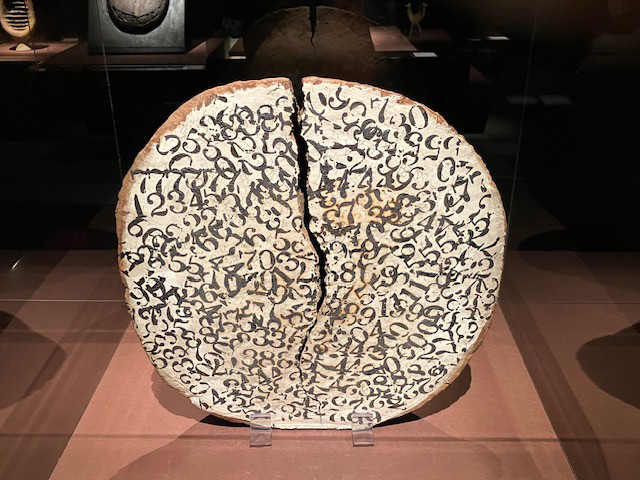

例えば鈴木治。のちに「泥象」と呼ばれる馬などをイメージ化した作品で知られる作家だが、この当時は「数の土面」や「土偶」など素焼きの本体に白化粧を施し数字や細かい文様を描くという独特の作風が多い。

鈴木治 「数の土面」 1963年 福島県立美術館

鈴木治 「土偶」 1963年 京都国立近代美術館

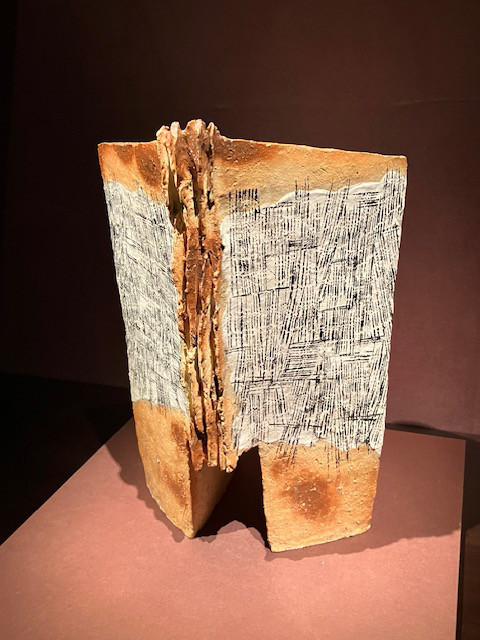

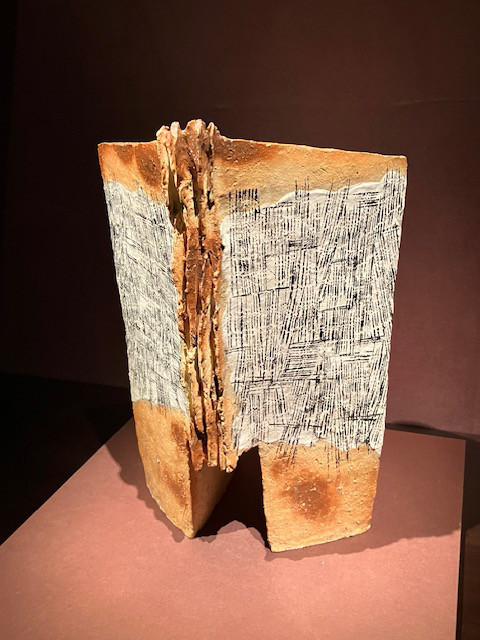

後に塔シリーズで多くの作品を残した山田光は高さ80センチ近い2対からなる作品「二つの塔」を作った。釉薬は使わずその形と表面のテクスチャーの面白さでみせる大変印象的な作品だ。

山田光 「2つの塔」 和歌山県立近代美術館

このほか八木一夫や川上力三らの前衛陶芸が並ぶが、そのどれもが見る者の想像力を掻き立てる不思議な形態のものばかりだ。

木や石で立体造形を作るのとは異なり、陶芸は最後に火を通すことによって完成する。その時、作品の印象は大きく変化することが多い。造形への創造力と火と土への想像力が必要なのだ。

陶芸というとどうしても実用性のある作品を思い浮かべるが、今や抽象的で心象風景を表現した作品が増えている。いわば使う陶から見る陶、感じる陶への変化だ。そしてその多様化した陶の世界の源泉は八木一夫らが作り上げた「走泥社」の世界にあるように思えてならない。

智美術館では前期に続いて7月5日から始まる後期の展覧会では、1964年以降さらに前衛性を成熟させていく走泥社の生み出す作品の数々を紹介する。大いに期待できる展覧会だ。

[ 取材・撮影・文:小平信行 / 2024年4月19日 ]